玄関のポーチ、内部、室内からアウトドアリビングまで、戸建住宅でのタイル使用場面は多岐に渡ります。今回は使用場所別におすすめのタイルをご紹介いたします!

帰宅が楽しみになる玄関ポーチ

ご自宅の駐車場を拡張工事するタイミングに合わせてタイルの使用を検討し、お施主様自身でインターネットで検索し選んでいただきました。毎日帰宅する度にタイルを見て嬉しくなり、毎朝掃除もされているそうです。

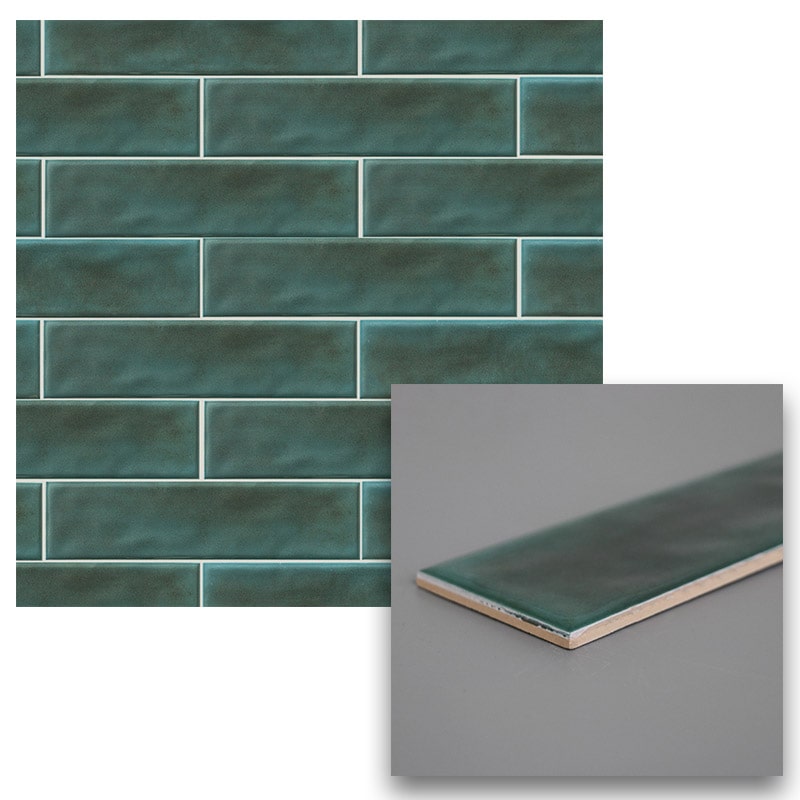

使用タイル:レギャン ST66224R-300 /300角

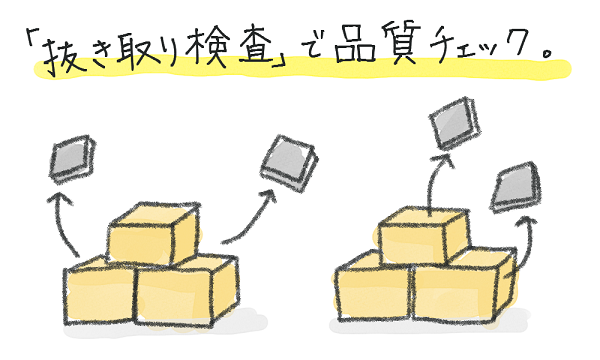

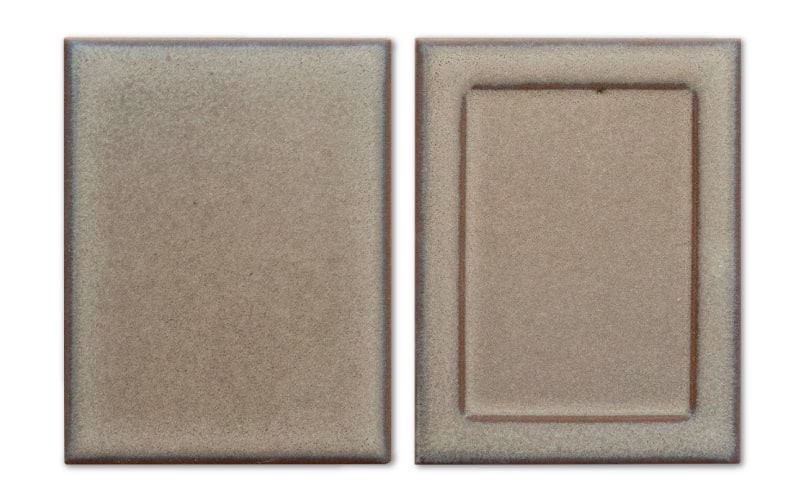

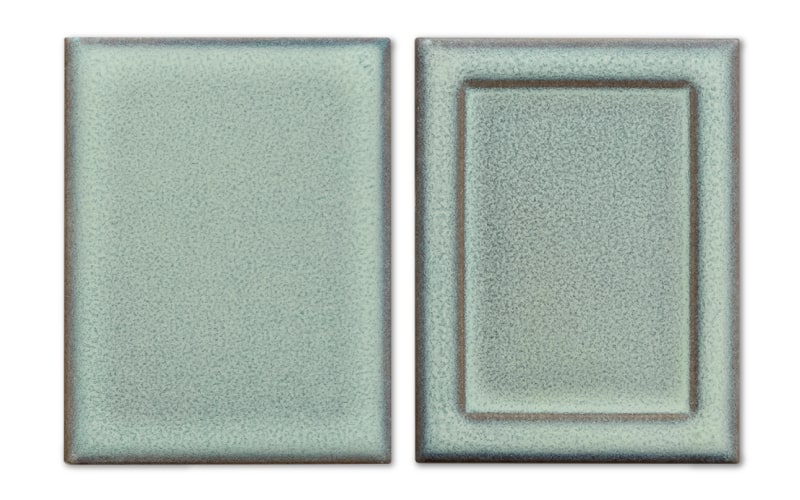

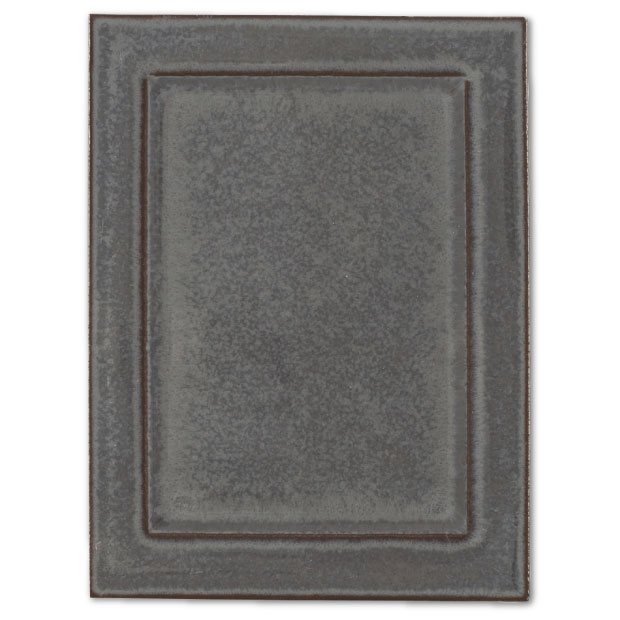

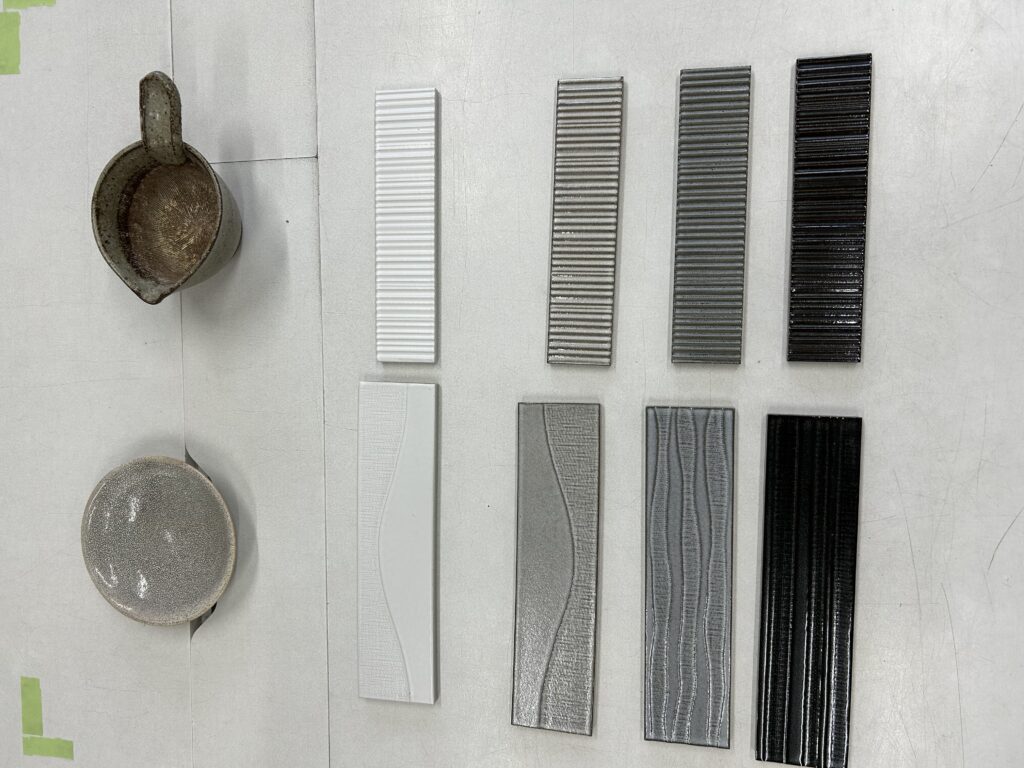

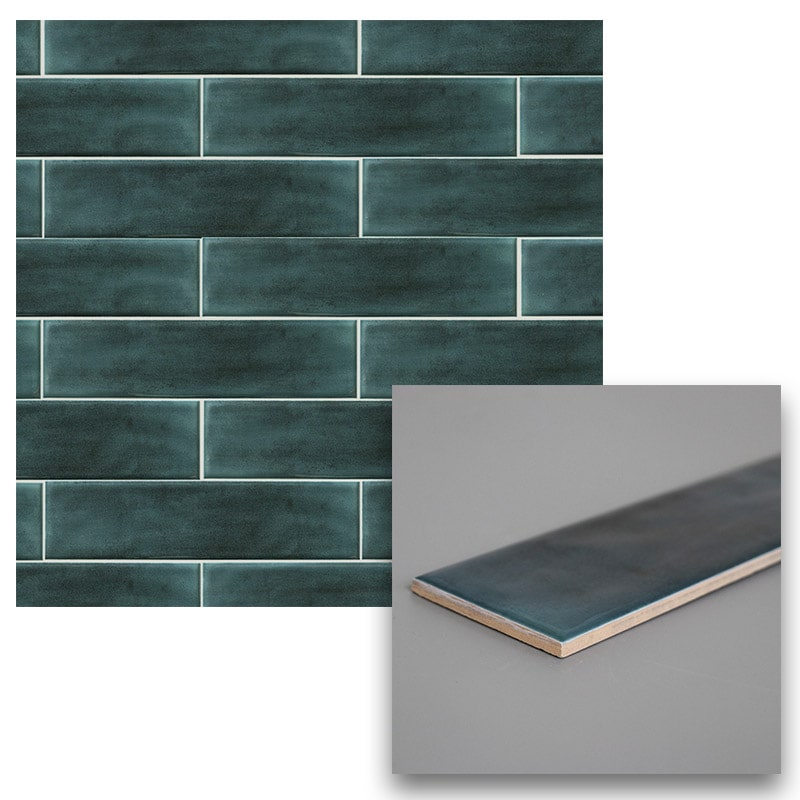

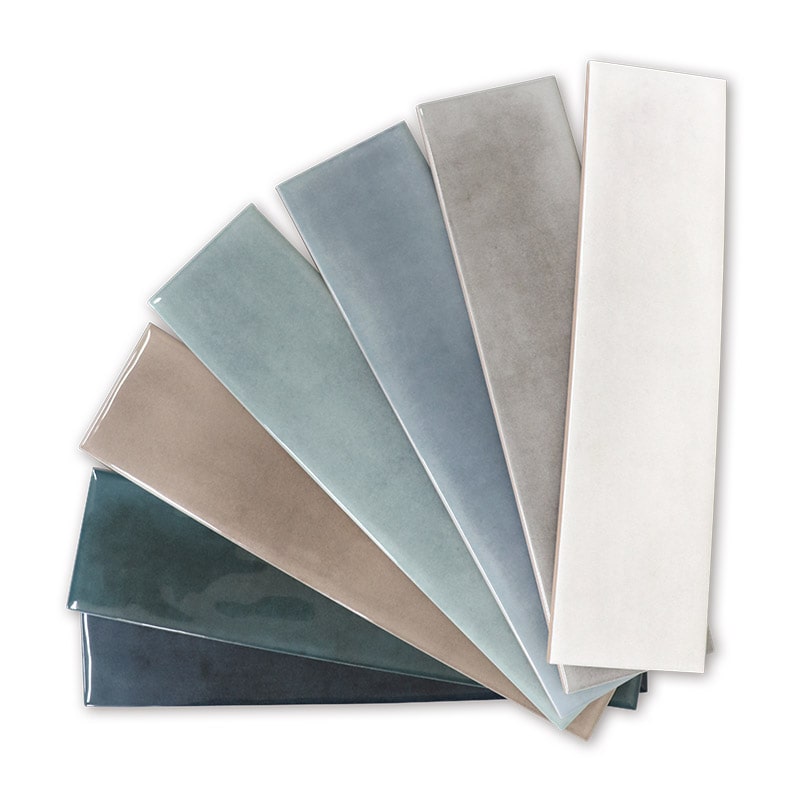

★「レギャン」について

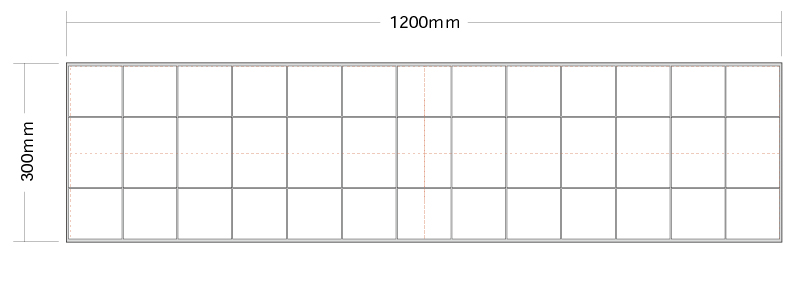

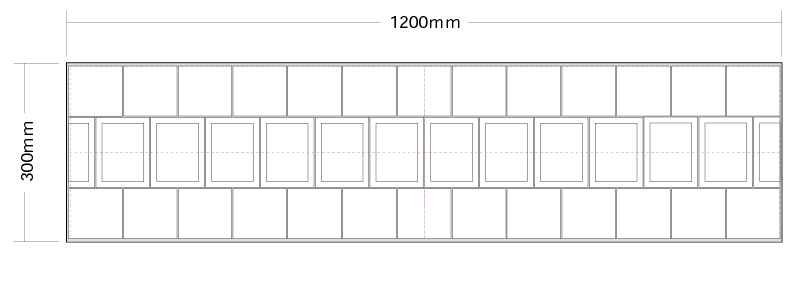

このシリーズは 屋外向けの「R(ラフ面)」だけでなく、屋内~室内に使用できる「NG(ノングリップ)」もご用意しています。ラフ面に比べて手触りが滑らかのため、壁面での使用もおすすめです。

R(ラフ面)在庫状況・サンプル請求へ>

NG(ノングリップ面)在庫状況・サンプル請求へ>

「レギャン」を全て見る>

デジタルブックで見る>

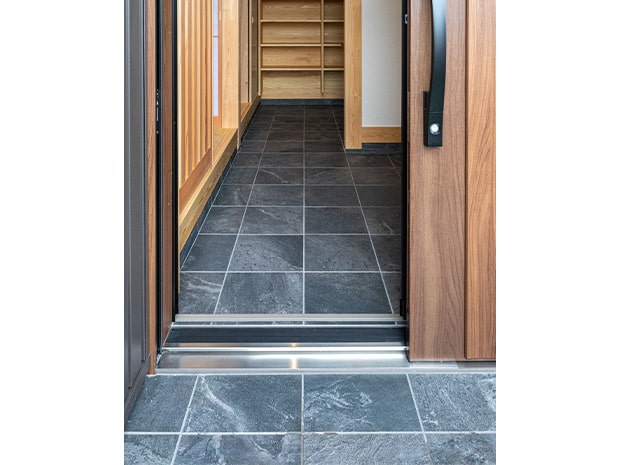

内から外へとつづく玄関のデザイン

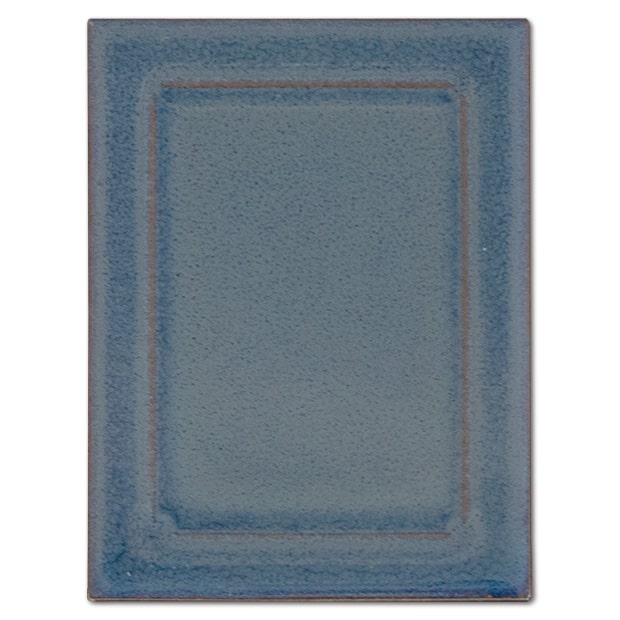

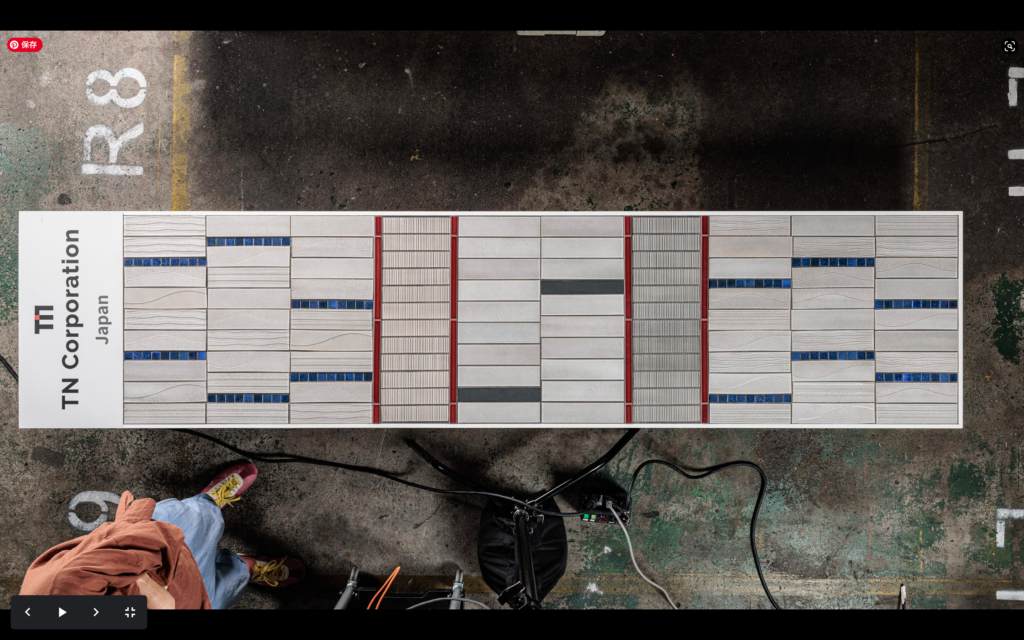

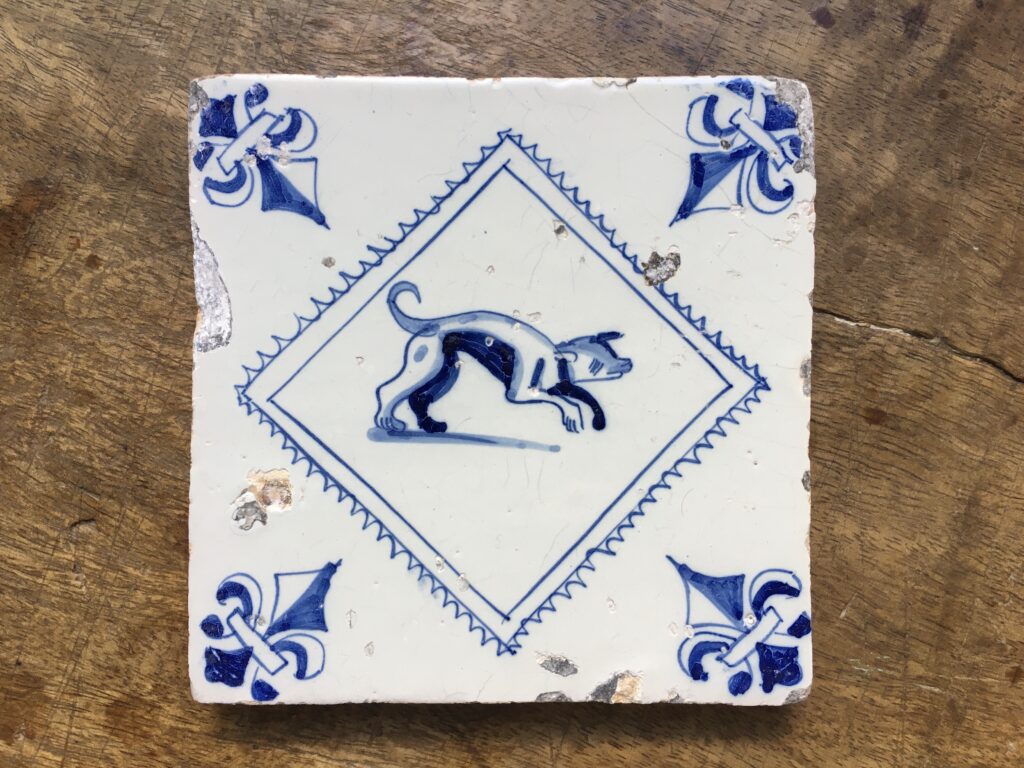

グレー×白×木を基調としたナチュラルテイストの玄関に、ブルー&ホワイトの柔らかい濃淡が絶妙にマッチ。 中から外へ連続して同じ色・柄のタイルを使用する事で統一感が生まれています。

写真協力:株式会社弘栄工務店

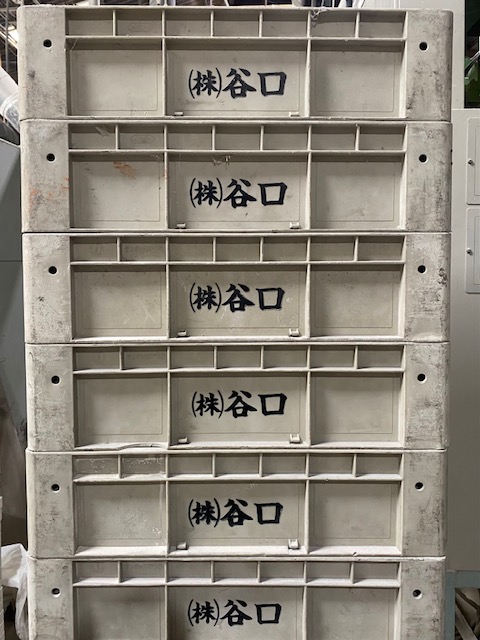

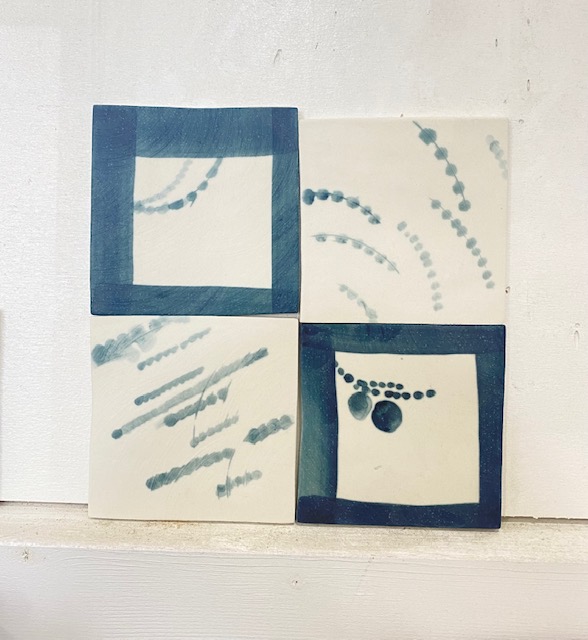

使用タイル: ブルー&ホワイト CE33034RG / 300角

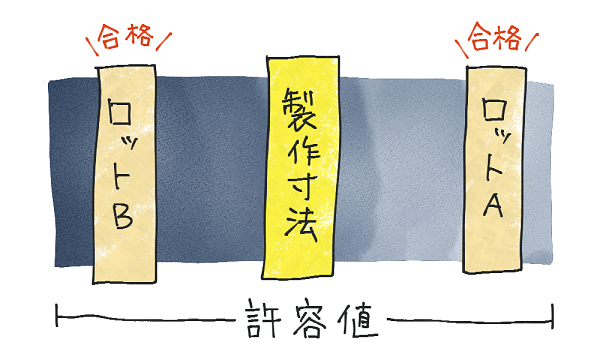

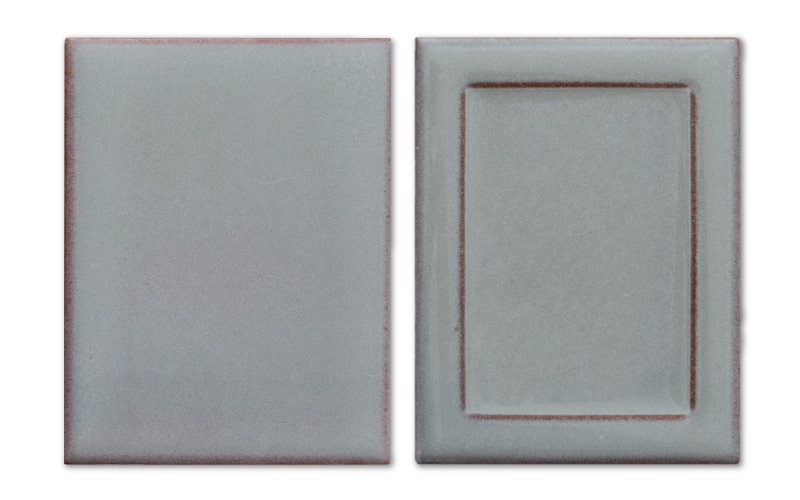

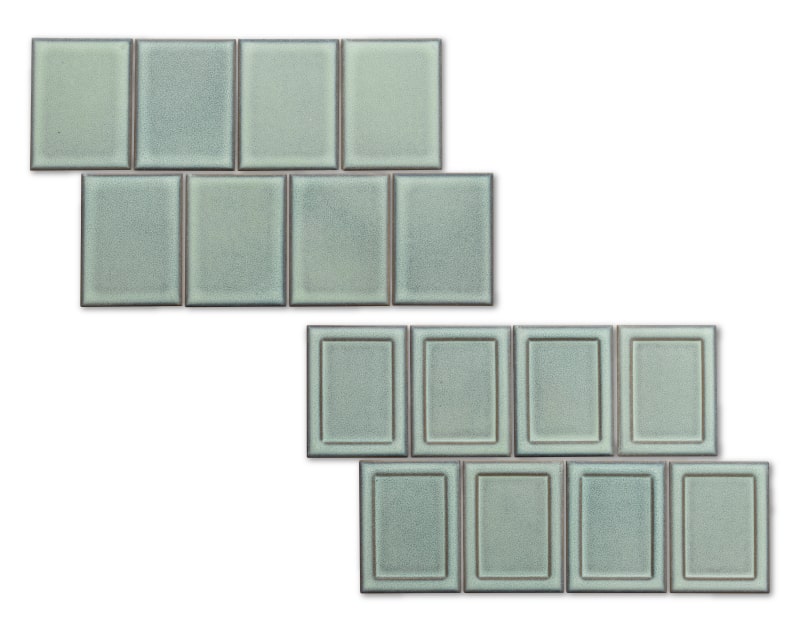

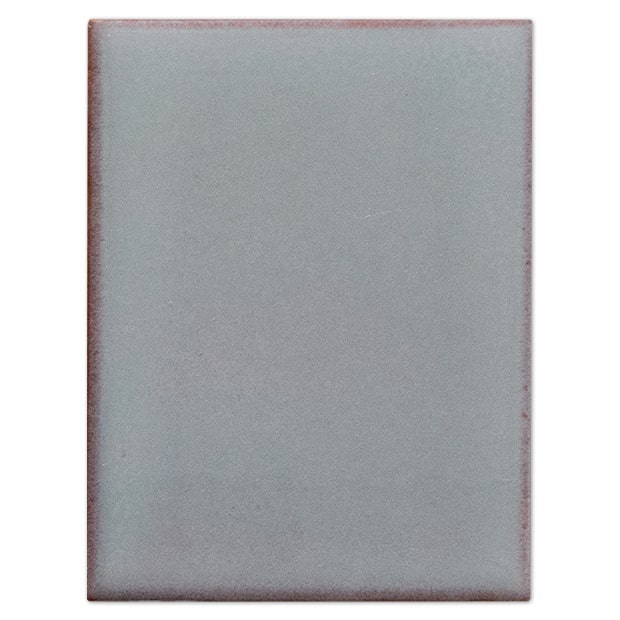

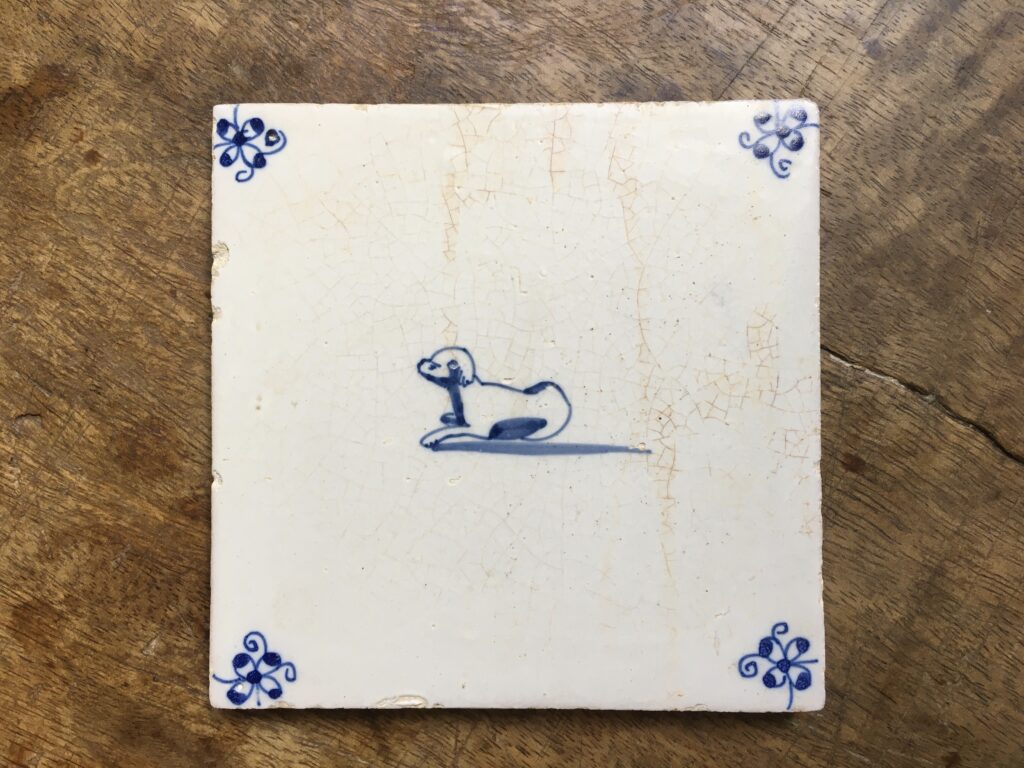

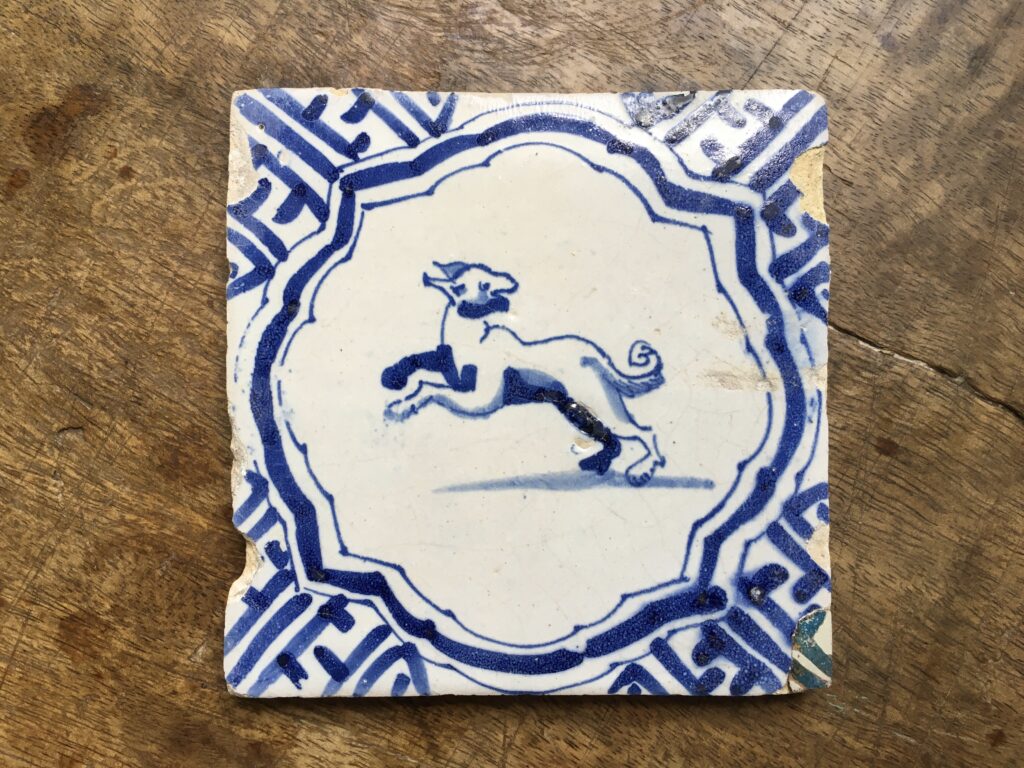

★「ブルー&ホワイト」について

このシリーズは屋外向けの「RG(ラフ面)」と、屋内~室内向けの「NG(ノングリップ)」の2種類の仕上げをご用意しています。こちらの施工例のように内外に連続して使用する場合は、ぜひ内と外での使い分けをご検討くださいませ。

RG(ラフ面)在庫状況・サンプル請求へ>

NG(ノングリップ面)在庫状況・サンプル請求へ>

「ブルー&ホワイト」を全て見る>

デジタルブックで見る>

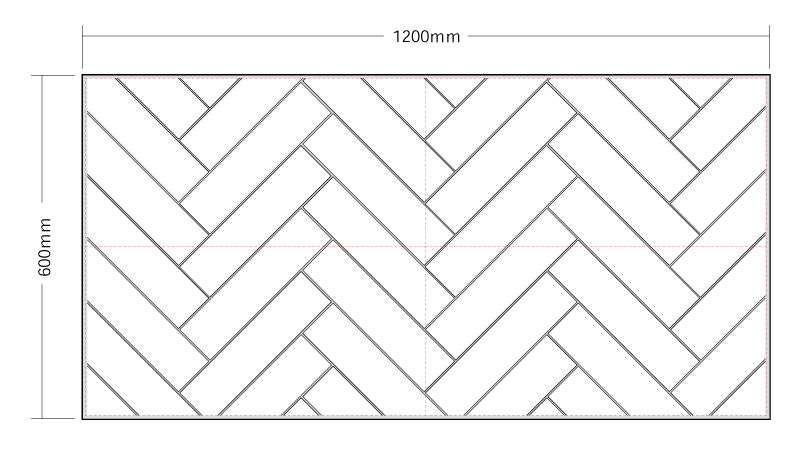

ダイレクトに外へ。人気のアウトドアリビング

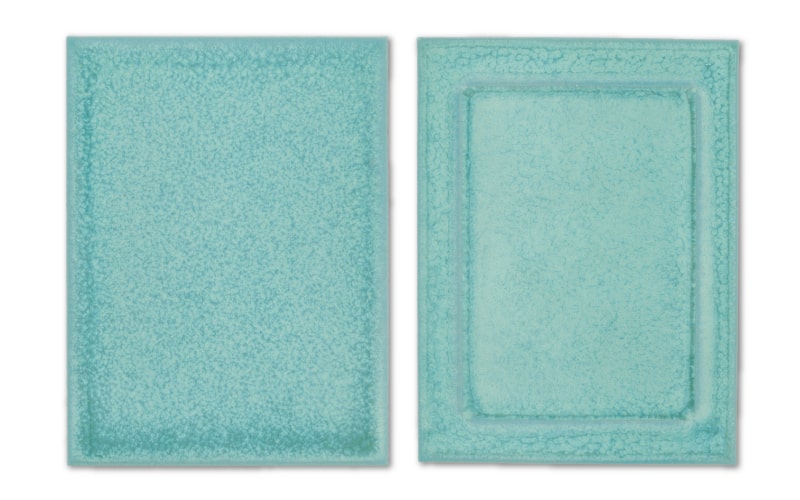

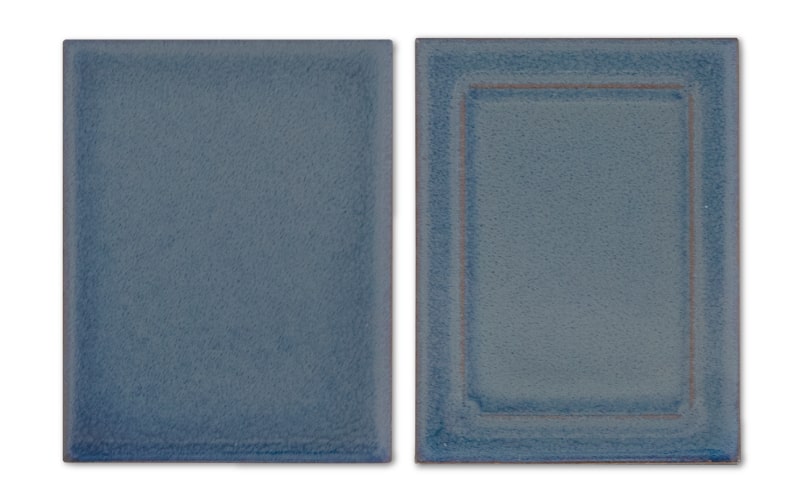

室内からつづくアウトドアリビングは、泥を持ち込む心配は少ないものの、雨濡れの心配はある場所のためタイル選びが難しいところ。水滑りに対する防滑性の高い「イン&アウト」なら、室内ではさらっと気持ちの良い肌触りながら、ひとたび外に出れば水濡れでキュッと止まる防滑性があり安心して使用可能。タイル表面が滑らかなので、モップがけしやすいのもポイントです。

イメージ画像使用タイル:イン&アウト YZI6S37-600 / 600角

「イン&アウト」をもっと見る>

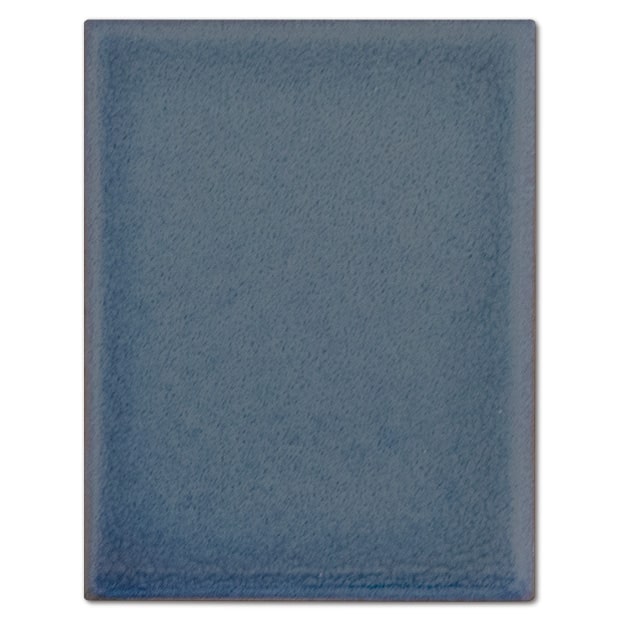

★「イン&アウト」について

C.S.R値は一般的な内装タイルと同等ですが、表面の特殊加工により水濡れに対して高い防滑性を有します。室内から出入りするアウトドアリビングや、スロープを除く玄関ポーチなどにおすすめです。

※ 泥・油・石鹸などが付着した場合や傾斜に対しては通常の内装用タイルと同等のため、これらの可能性がある場所では使用しないでください。

例:浴室(※住宅や銭湯の浴室床など)、野外、公共スペース、店舗の厨房床、土足で歩行するスロープ など

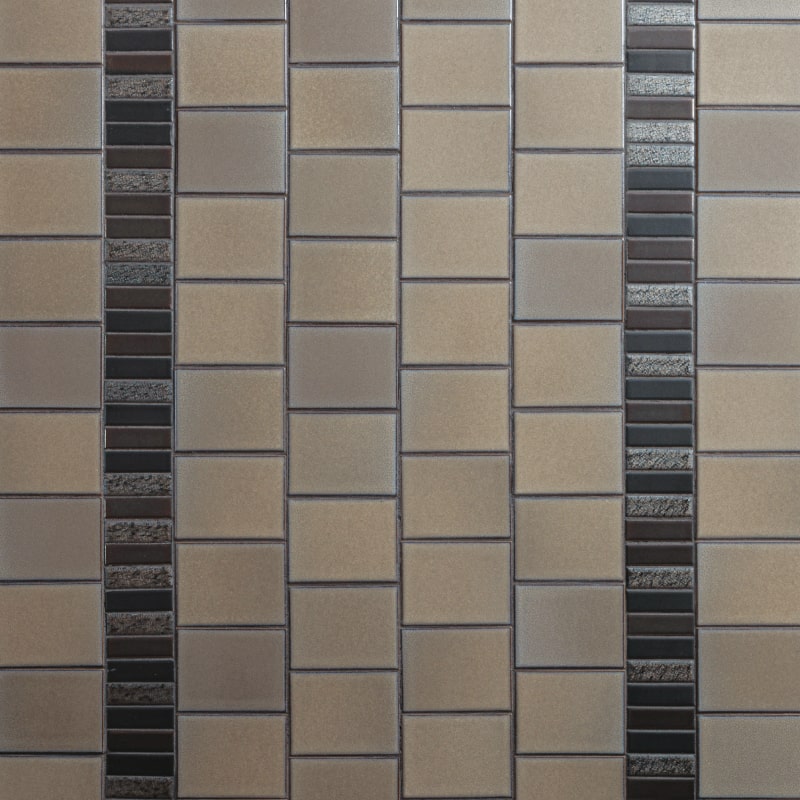

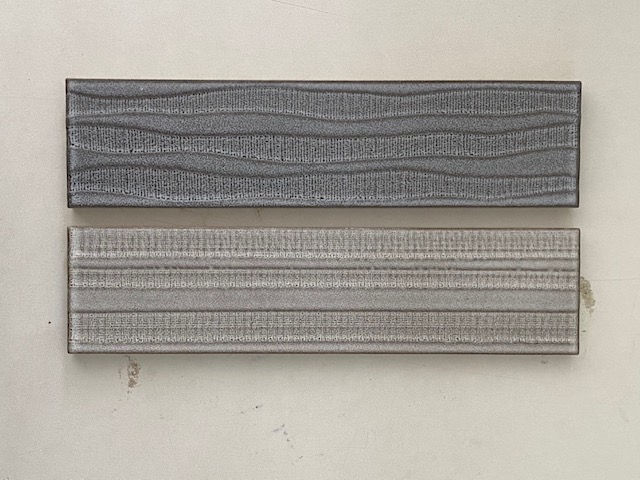

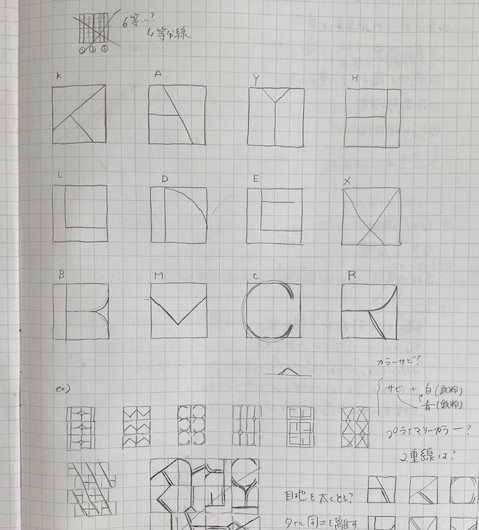

デコラティブなキッチン

グレー基調のシンプルなキッチンに、デザインタイルの床が印象的です。タイル自体も色みは少なく低彩度のため、悪目立ちすることなくスッキリ空間がまとまっています。

写真協力: ヒーロートレーディング

使用タイル: ピカソ MVG558 / 200角

「ピカソ」をもっと見る>

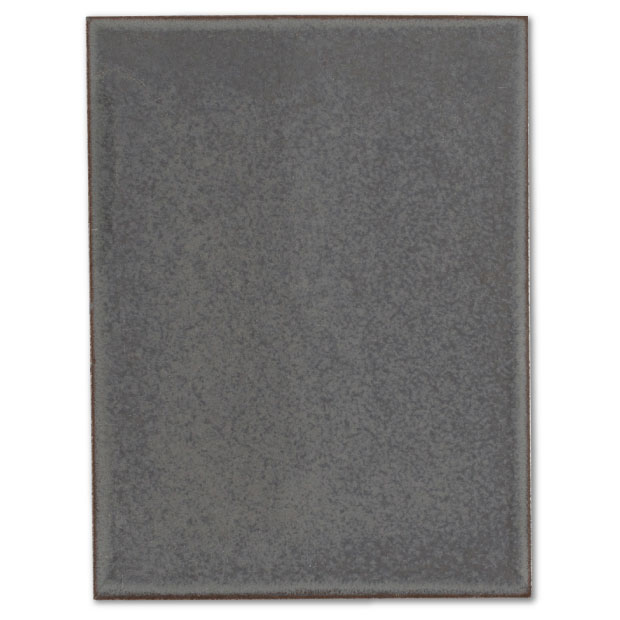

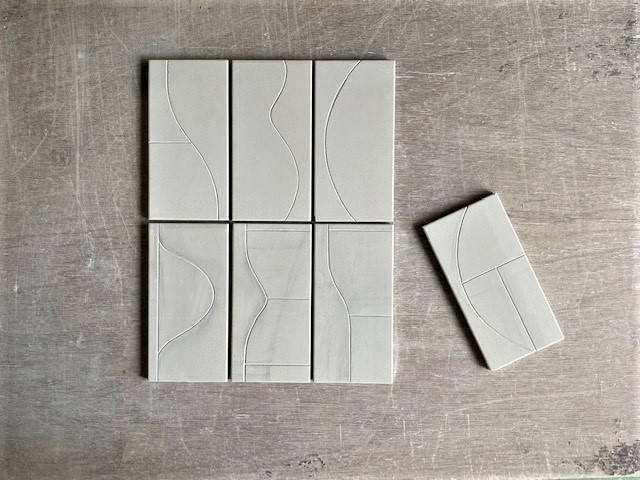

暖炉をリビングの主役に

高級感ある600×300の大判タイルを、目線がいきやすい炉壁に使用。タイルのダークグレーと、暖炉の黒、天然木の風合いがとてもよく馴染んで、非常に落ち着いた空間に仕上がっています。

写真協力: 株式会社ヨシ

使用タイル:レギャン ST66224R-630 /600×300角、レギャン ST66224R-300 /300角

ドットがおしゃれな洗面化粧室

洗面化粧室の床に六角形のヘキサゴンモザイクタイルを使用。空間内の設備や色とのバランスが深く検討されていて、派手な印象になりがちなタイル模様もしっくりと馴染んでいます。

写真協力: LOHAS studio

使用タイル:ニューヨーク-ミニヘキサゴン NY-ROF-DT1 /ドット

住宅のいろいろな場所に使用されているタイル。いま新築やリフォームをご検討中の方は、定番の玄関ポーチだけでなく、様々な場所でタイル仕上げにするとどんな風になるか、是非施工例を沢山みてイメージを膨らませてください。