情報を読み取るには用語の知識が必要

カタログやWEBサイトを見ていると、製品の様々な情報が掲載されています。タイルのサイズはいくつか。ユニットなのかバラなのか。実際の割付や施工の際にこれらの情報は重要となってきます。

ところが、用語の指す正しい意味を理解していないと、思わぬ間違いにつながる恐れもあります。

・実寸法と目地共寸法を間違えて割付けしてしまった

・水回りなのに吸水しやすい製品を選んでしまっていた

などなど、過去にお聞きした中でも実際にこういったトラブルは発生しています。

分かっているようでいて、意外と曖昧に覚えてしまっているかもしれない基礎用語。タイルを選ぶ全ての方に押さえておいてほしい用語をおさらいしたいと思います。

なお、こういった用語は会社ごとに少しずつ表現が異なるものもありますので、この記事では「タイルパーク」のカタログ上の用語を記載すると共に、日本産業規格「JIS A 5209(セラミックタイル)」をもとに、用語や説明を補足として加えています。またセラミックタイル以外はこれらの用語に当てはまらない場合もありますのでご注意ください。

タイルの基本情報を指す用語

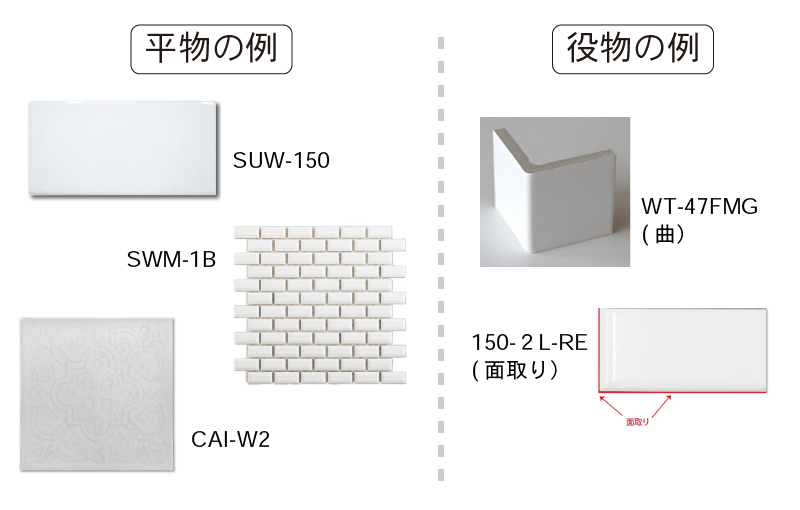

平物と役物

タイルには大きく分けて「平物」と「役物」という2種類があります。

平物(ひらもの)とは、壁面や床面を構成するタイルで、ざっくり言えば「面を埋めるため」のタイルです。それに対して役物(やくもの)とは、開口部や出隅・入隅を収めるための補助目的のタイルを差します。

役物は原則平物を補助するためのタイルのため、一般的には役物単体で使用することはほとんどありません。タイルパークの製品だと、「サブウェイ」、「ホワイトシリーズ」に役物が存在します。また「ボーダーC」も出隅や見切り部分を収めるための役物となります。

なお、半マスタイルなど寸法調節の目的でカットしたものは、役物には含まれません。

「半マス」は寸法調節のためにカットしただけなので、「役物」には含まれない

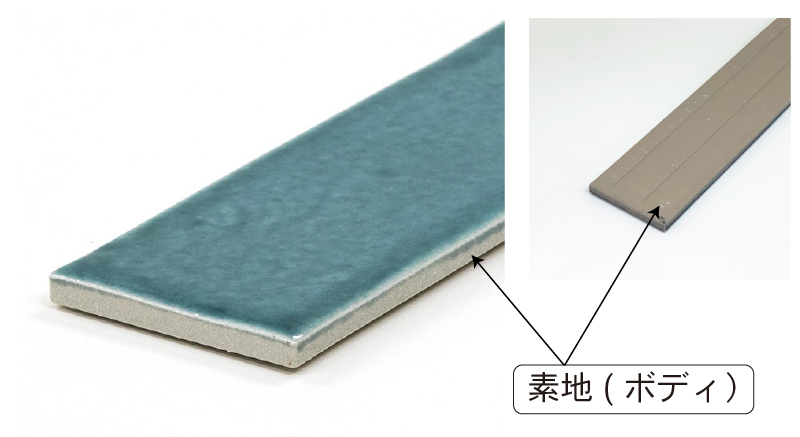

素地(きじ)

「そじ」と読みたくなるところですが、JIS規格上での正しい読み方は「きじ」とされています。素地とは、施釉箇所を除いたタイル本体(ボディ)を指しています。

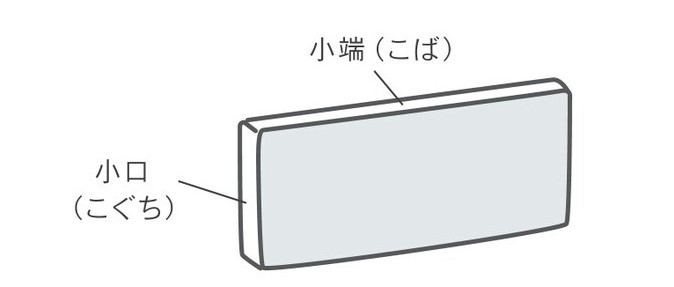

施釉タイルの場合は壁にタイルを施工した後だと、基本的に表面の施釉部分しか見えなくなるので、素地の存在はあまり意識されません。しかし、例えば出隅の部分で小端(こば=タイルの側面のこと)を露出させたまま仕上げる場合などは、素地と釉薬の色の違いに気を使わなければなりません。

メーカーや販売会社に確認をしたい時は「素地の色」という言い方をするとスムーズに伝わるかと思います。

レンガ等では短手の側面を「小口」と呼ぶ場合もある。

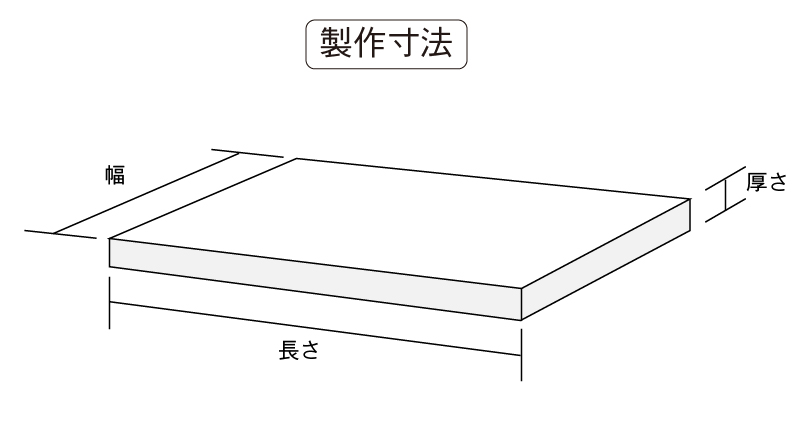

製作寸法

製作寸法とは、タイルの外観の大きさを示す寸法(長さ、幅、厚さなど)のことで、「標準寸法」という言い方をすることもあります。タイルパークの場合は、カタログに掲載している「実寸法」=製作寸法とお考えください。

ちなみに、カタログなどにおける平物の寸法表示では、製作寸法の大きい方を先に表示することが望ましいとされています。(例:「240 x 90 x 10mm」)

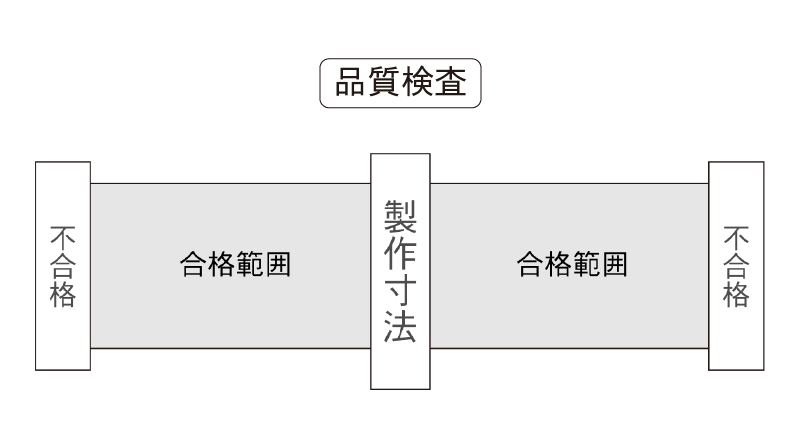

タイルはやきもののため、生産する度寸法に若干のムラが発生します。製作寸法とは、工場が生産時に目標とする寸法で、ここからのプラスマイナスの誤差範囲を定めて品質の検査をおこなっています。

モジュールやユニットに関する用語

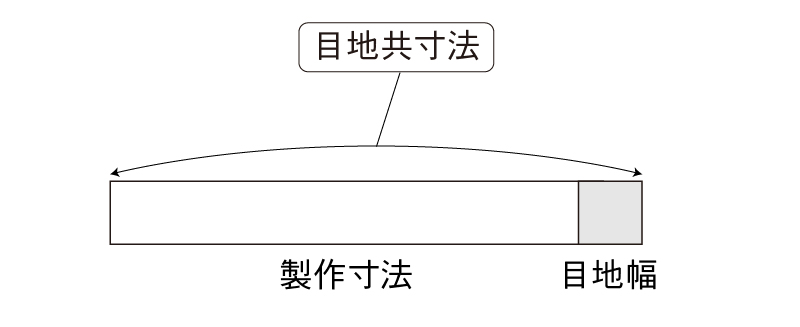

目地共(めじとも)寸法

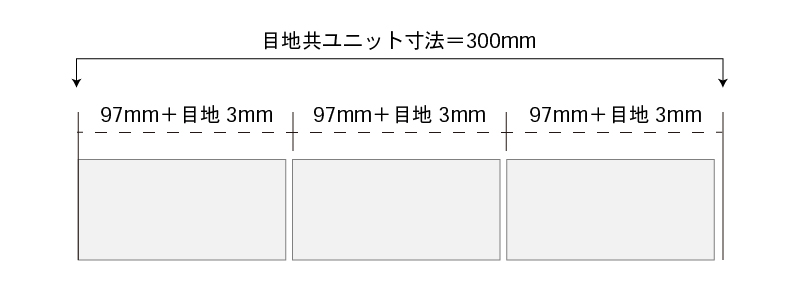

タイル及びユニットタイルの製作寸法に、目地寸法を加えたものを差します。基本的には納品形態(バラまたはユニット)の寸法で記載されます。

目地共寸法はタイルの割付をおこなう際に重要となる寸法で、「モジュール寸法」と呼ぶ場合もあります。基本的に割付けでは、この目地共寸法を連続して並べます。

たとえば「幅97mmの平物タイルを、3mmずつ目地をとって3列並べたユニットの目地共寸法」は、(97mm+3mm)×3個=300mmとなります。

なお、バラで納品されるタイルでも、メーカー側から目地幅の指定がある場合は、製作寸法と一緒にモジュール寸法が併記されることがありますが、タイルパークでは基本的にバラタイルの目地幅の指定はしていないため、商品によって「推奨目地幅」として記載をおこなっております。

表(おもて)紙張り

タイルをユニット化するとき、連結方法がいくつか存在します。普段あまり施工前のタイルに触れる機会が無い方だと、裏側ネット張りはイメージできても、「表(おもて)紙張り」はピンとこないかもしれません。表紙張りとは、並べたタイルの表側に紙を張り付けてユニット化する連結方法です。

表紙張りのメリットは、接着剤にタイルを張り付けたあと、紙を剥がしてタイル同士の連結を外すので、接着剤が硬化するまでの時間に微調整をおこなうことができる点です。

また裏ネット張りの場合はネットごとタイルを張り付けるため、残されたネットが劣化したり、ネットの厚み分浮いてしまい接着が甘くなる可能性がゼロではありません。その点、表紙張りはタイルのみを張り付けるため、劣化の心配もなく、接着剤とタイルを直接くっつけることができます。

デメリットとしては、表面の凹凸が激しいタイルや、接着剤が拭き取りにくいタイルには使用できません。

材質に関する用語

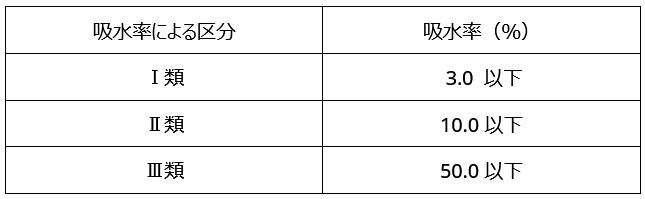

吸水率を指す「Ⅰ類」「Ⅱ類」「Ⅲ類」

セラミックタイルは、吸水率によってⅠ類~Ⅲ類に分類されます。

上記はJIS改定時に定められたもので、以前は「磁器質」「せっ器質」「陶器質」と分類をしていました。

また吸水率の検査はJIS改定時に「自然状態での吸水」から「強制吸水(煮沸法や真空法による)」に変更されています。

タイルの素地の吸水率が高いと、隙間などから入り込んだ水分によって膨張したり、凍害といったトラブルを引き起こすことがあります。そのため陶器質にあたるタイルなどは、水回りや屋外での使用を避けることが無難です。

もし水まわりでどうしても使用したい場合は、目地材をしっかり詰めて素地部分が露出しないよう注意しましょう。とくに寒冷地では凍害がおこる危険性が高いため注意が必要です。

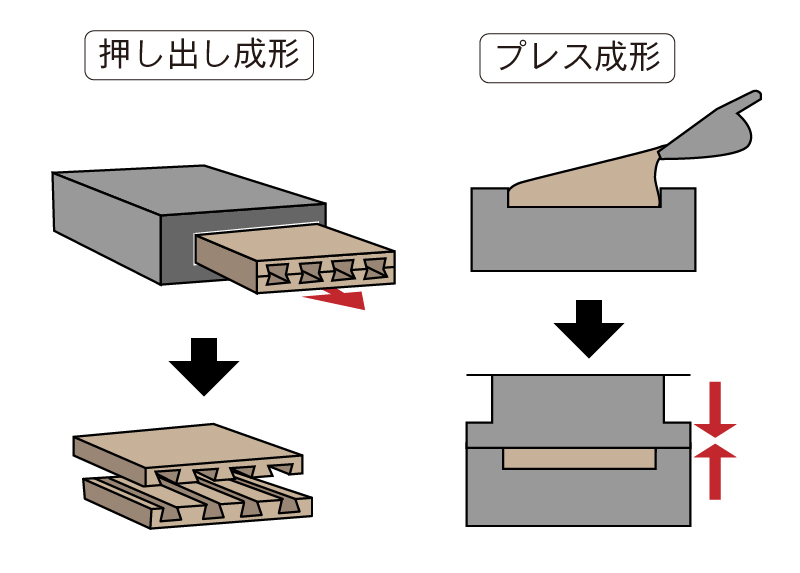

成形方法を指す「A」と「B」

セラミックタイルの材質を表記する際、吸水性と一緒に「A」または「B」と書かれていることがあります。これは、タイルの成形方法をあらわしています。

A=押し出し成形

押し出し成形とは、水分を含んだ坏土(タイルの素地となる土)を真空押し出し成形機で板状に押し出したもので、「湿式製法」における成形方法です。タイルパークの商品では「北野」や「嵐山」「ダンボ」などが該当します。

B=プレス成形

プレス成形は、乾燥して顆粒状になった坏土を型に充填し、金型を取り付けた高圧プレス機で押し固めて成形する方法で、「乾式製法」における成形方法です。タイルパークの製造工場であるTNコーポレーションでは、一部のハンドメイド品を除き、この成形方法をとっています。

押し出し成形は、タイルに土の温かみや粘土のテクスチャを表現することができますが、焼成時の収縮が大きいため、寸法の誤差や歪みがプレス成形に比べて大きくなり、厚みも出ます。

プレス成形はより均一に近いタイルを大量に生産するのが得意で、比較的安定した品質を得ることができますが、1枚1枚の個性は押し出し成形ほどにはなりません。

タイルを選ぶ時、製法も気にしてみるとこれらの長短を念頭に置くことができますね。

目地に関する用語

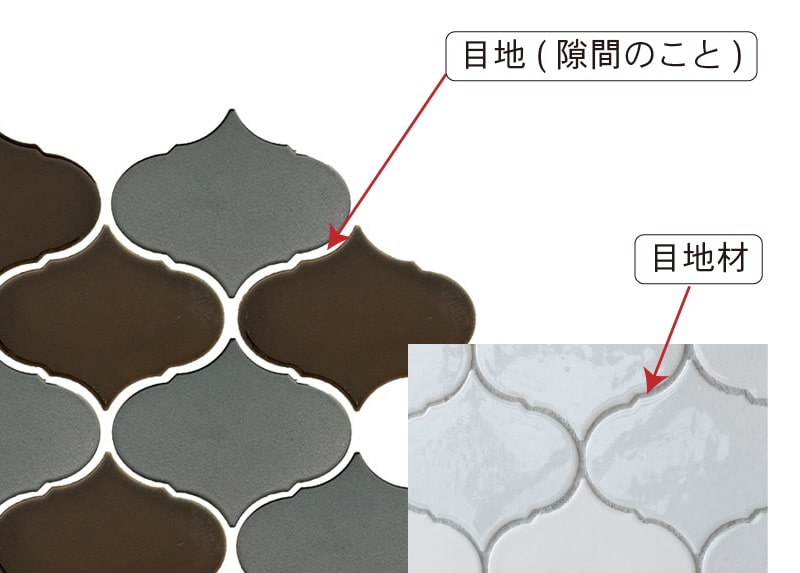

「目地」と「目地材」

タイルの用語の中でも誤解されやすいのが「目地」。よく「タイル同士の隙間に詰めてある目地材」のことを「目地」と呼んでいますが、実際の「目地」が指すのは、タイルとタイルの間に空けられた隙間そのものです。

タイルパークでも「目地無しで施工できますか?」という質問をよく受けますが、これが「目地幅を取らずに仕上げて良いか(=突き付け施工OKか)」という意味で質問しているか「目地材を詰めず隙間を空けたまま仕上げて良いか」でかなり意味が変わってきます。

お施主様の要望をうまく汲み取れなくなる恐れもあるため、ここの使い分けにはご注意ください。

接着剤に関する用語

接着剤の2大カテゴリー

最後は「接着剤」に関する用語です。タイル施工用の接着剤には、代表的なものとして「アクリルエマルジョン系接着剤」と「変性シリコン樹脂系接着剤」があります。この二つの違いは、ざっくり言えば硬化の仕方の違いです。

アクリルエマルジョン系接着剤

アクリルエマルジョンは水性の接着剤のため、塗布後は接着剤が乾燥することで硬化します。引火や毒性の危険がなく、また価格も安いためタイル施工では非常によく使われます。

一方で水性であるために、水が多量にかかるとやわらかくなって接着力・耐久性が下がるので、浴室など水かかりの多い場所には適しません。

変性シリコン樹脂系接着剤

変性シリコン樹脂が主成分の接着剤は、湿気に触れることで起こる化学反応によって硬化する接着剤です。硬化後も壁の動きに追従する弾力性を持ち、アクリルエマルジョンに比べて歩行や地震によるタイルの剥離をおさえます。また湿気で硬化することから、水回りでの使用も可能です。

基本的に変性シリコン樹脂系ならほとんどの場所に使用が可能ですが、価格が高くコストがかかるため、使用場所によってどちらを使用するかご検討ください。

今回は「押さえておきたいタイル用語」をご紹介しました。またの機会には、さらに細かな用語についてもお伝えできればと思っています。

この記事の執筆者:金谷(タイルパークスタッフ)

タイルパークの商品情報管理やWEBサイト更新を担当。学生時代に学んだ陶芸の知識を活かし、タイル商品の魅力を発信。

■関連商品のご紹介■

ダンボ

押し出し成形で作られた湿式タイル。土の中に混ざる石粒などが作った自然な表情が特徴です。

→「ダンボ」を見る

■おすすめサービス■