タイルを選ぶとき、まずは「色」、で探すという方が多いと思います。

「タイルの色」=「釉薬(ゆうやく)」

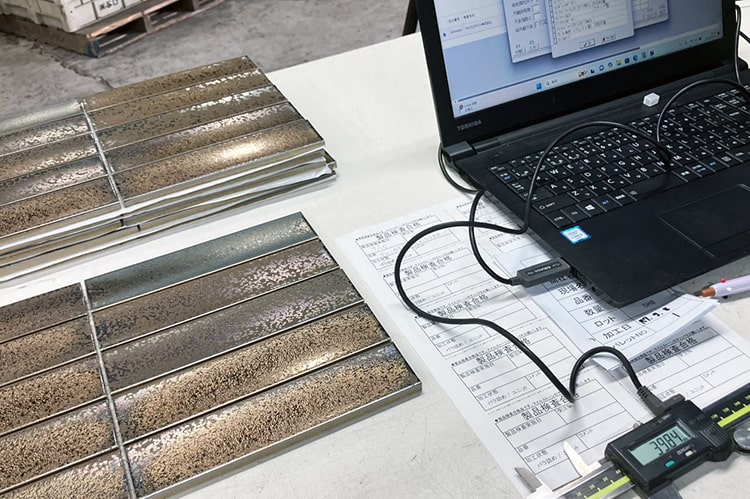

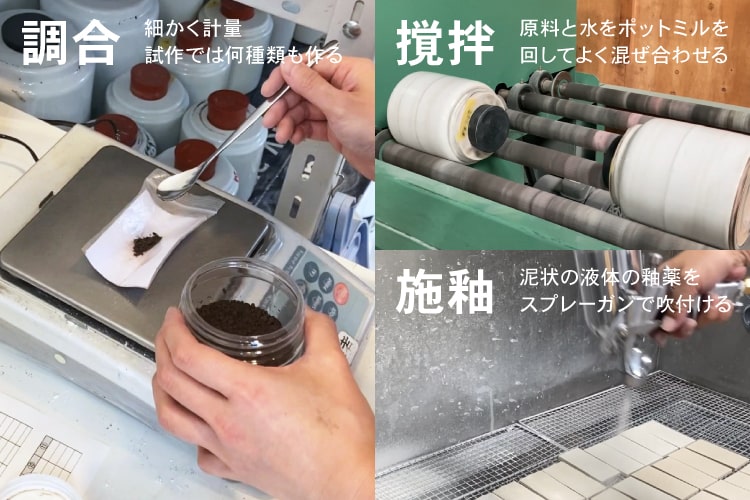

焼き物であるタイルの色は、とても細かな釉薬の調合によってうまれます。

ここでは、日々のタイル製作現場でおきている、色開発の舞台裏を、何回かにわたりご紹介しております。

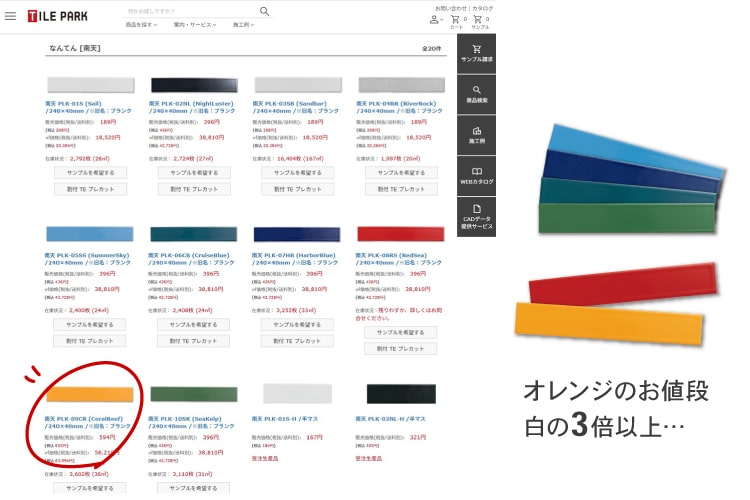

前回のお話はこちらから >>>「黄色や赤のタイルが少ない理由」

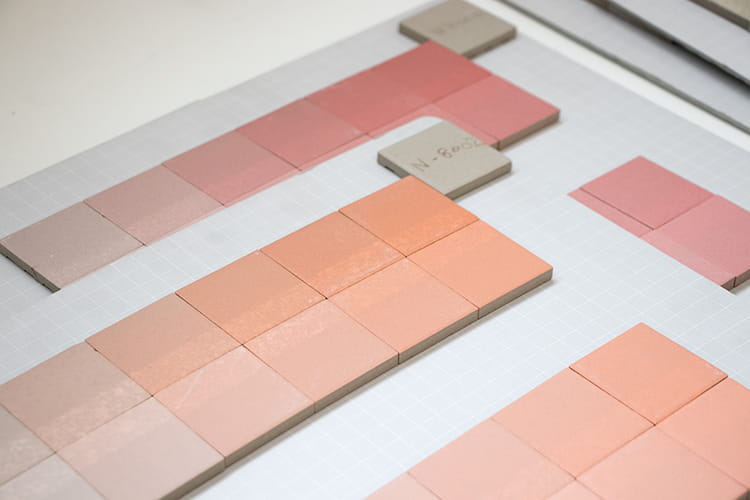

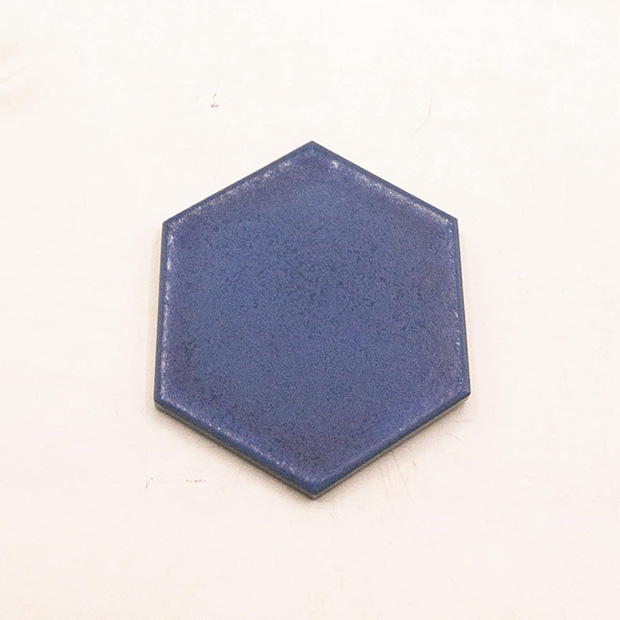

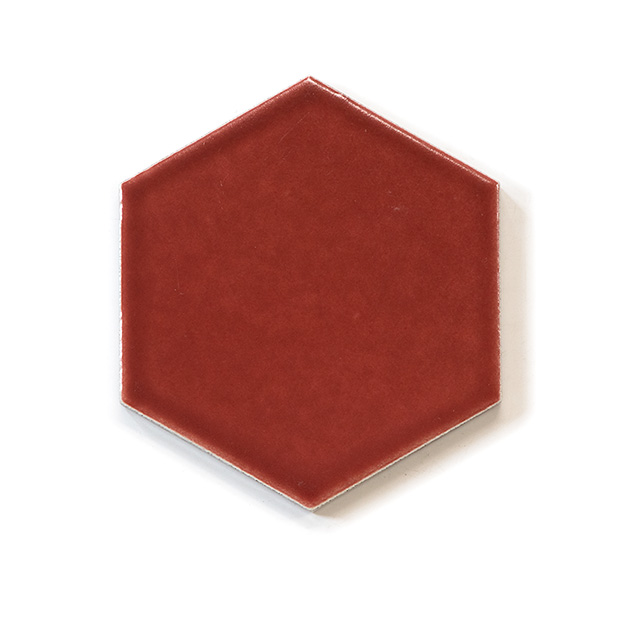

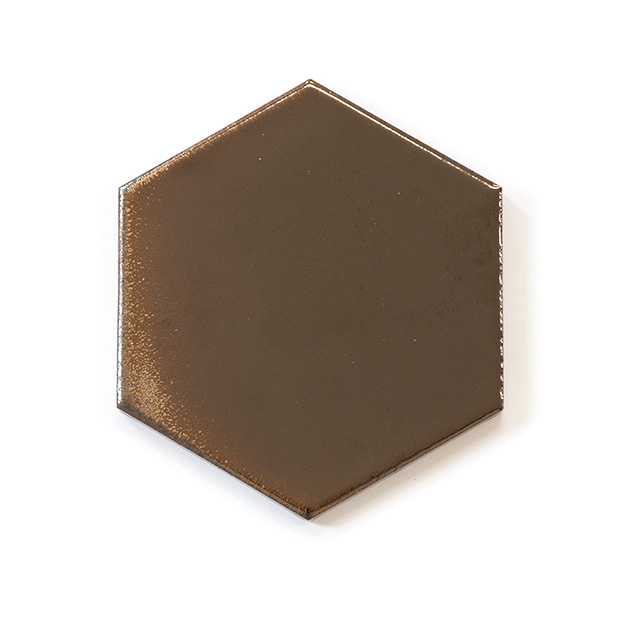

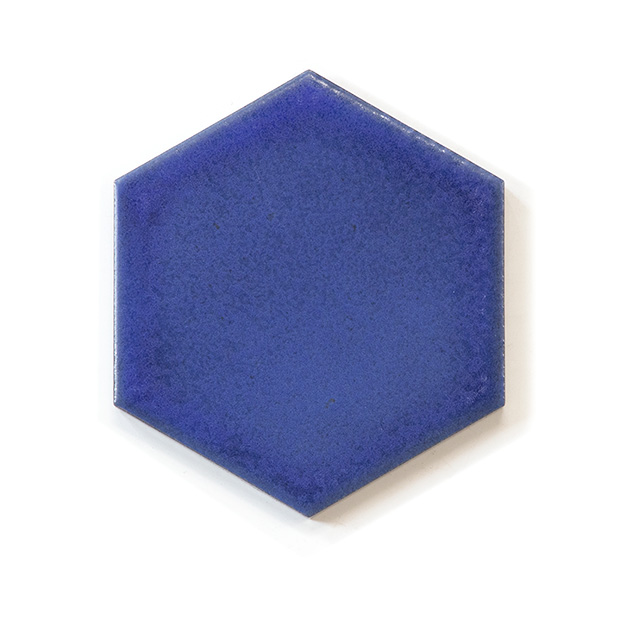

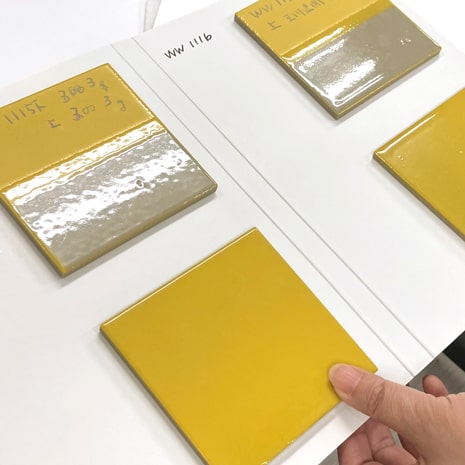

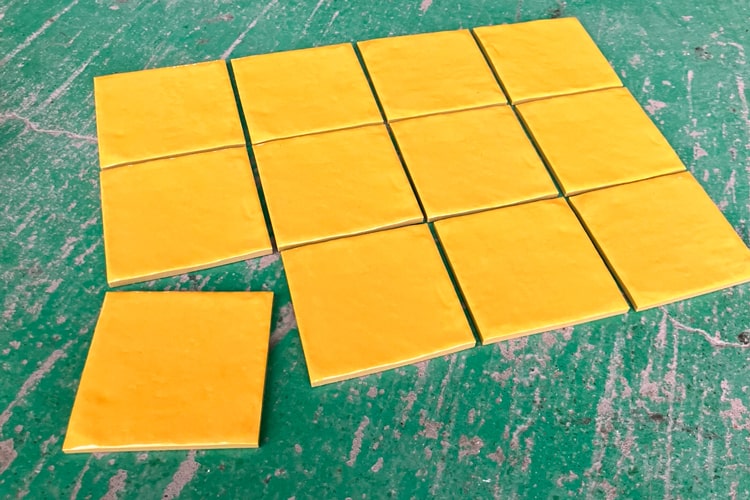

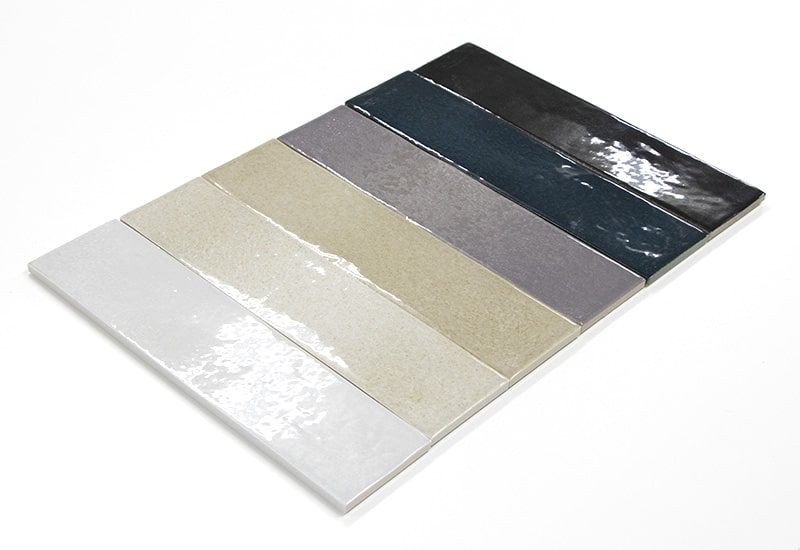

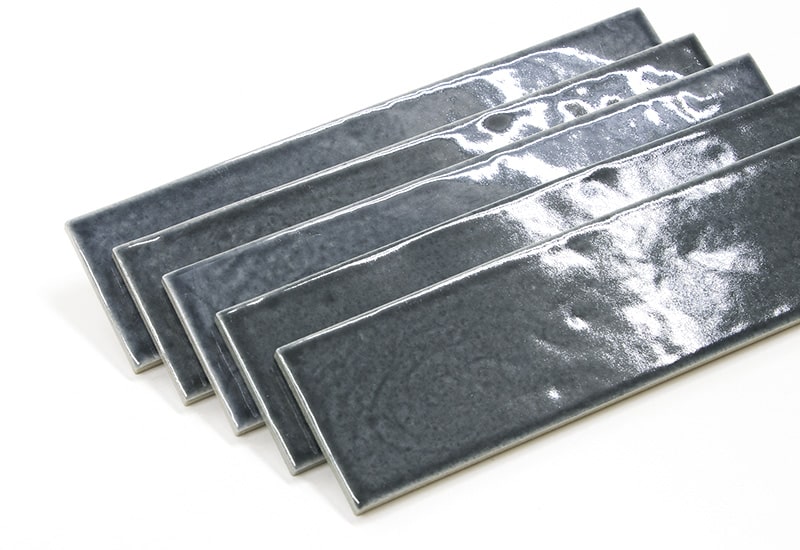

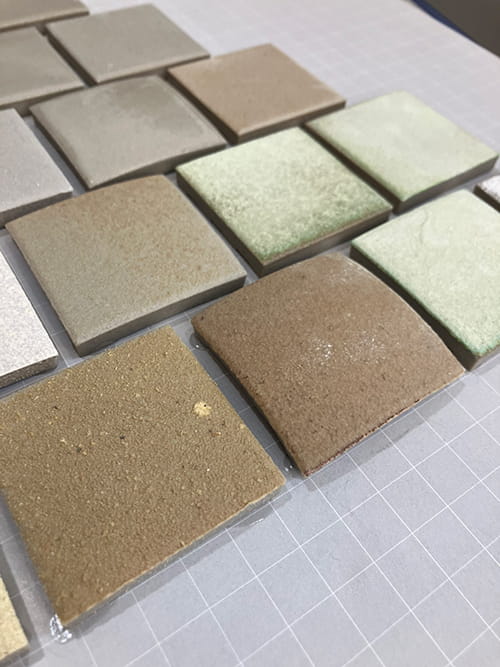

釉薬マイスターのいる釉薬部屋をたずねると、とてもカラフルなタイルの見本台紙がおいてあります。

例えば…

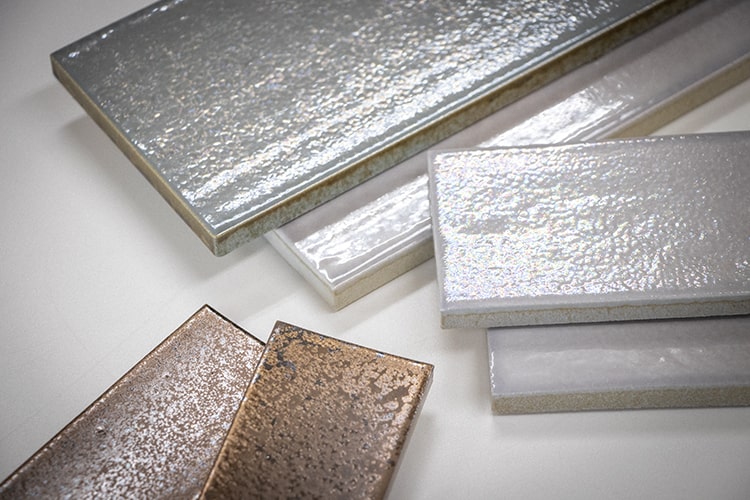

かわいい色のタイルがたくさんあります。タイルパークでは通常売っていないような色がいっぱい。見ているだけで気分が上がります。

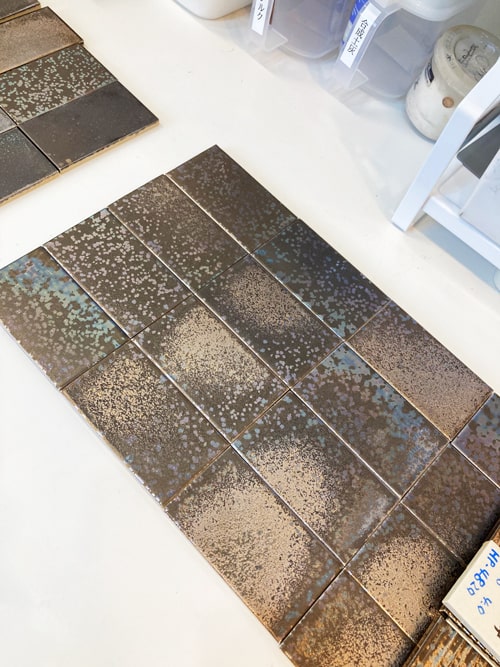

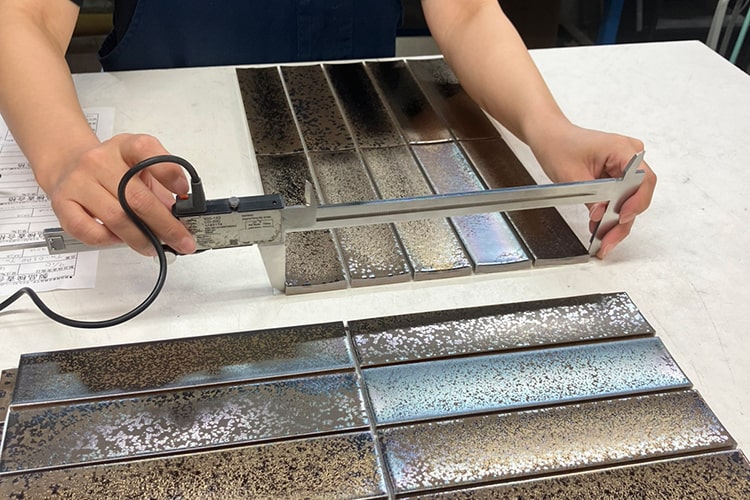

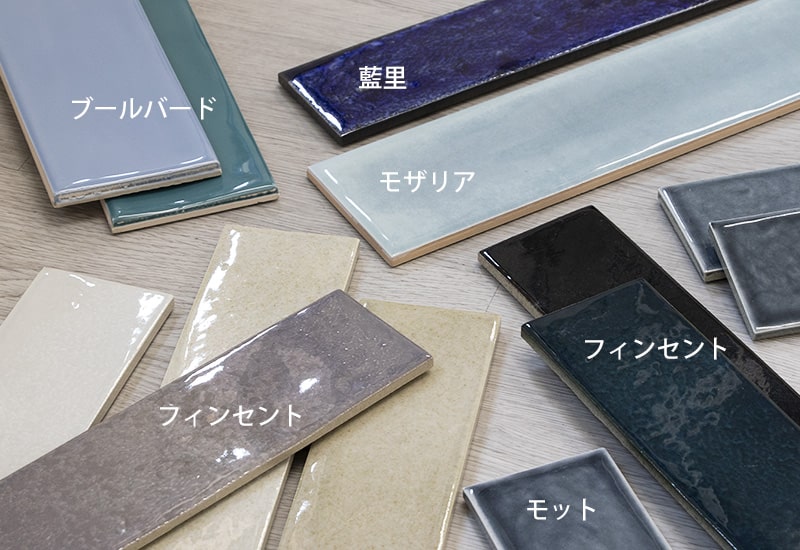

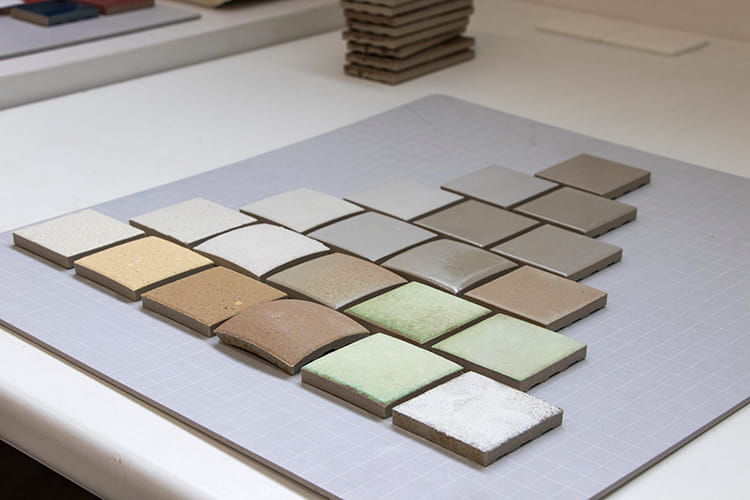

その中で一つ、ちょっと変わった並びの見本台紙が置いてあります。

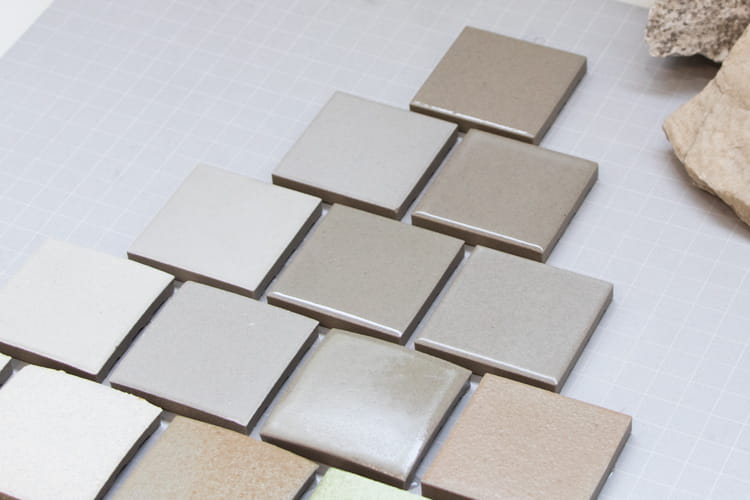

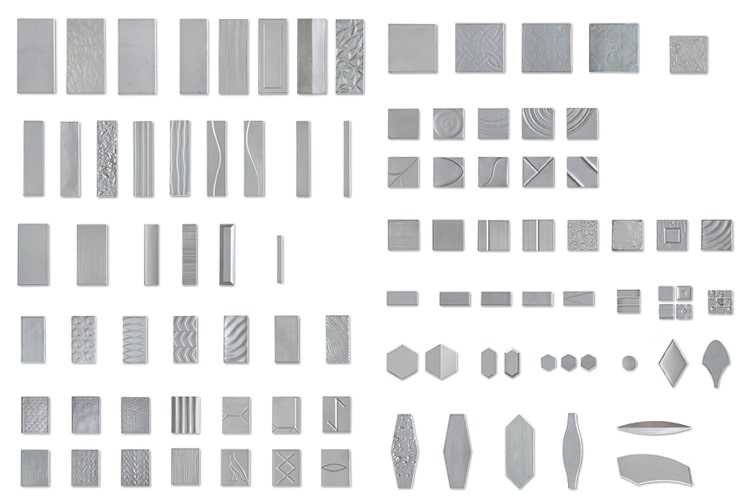

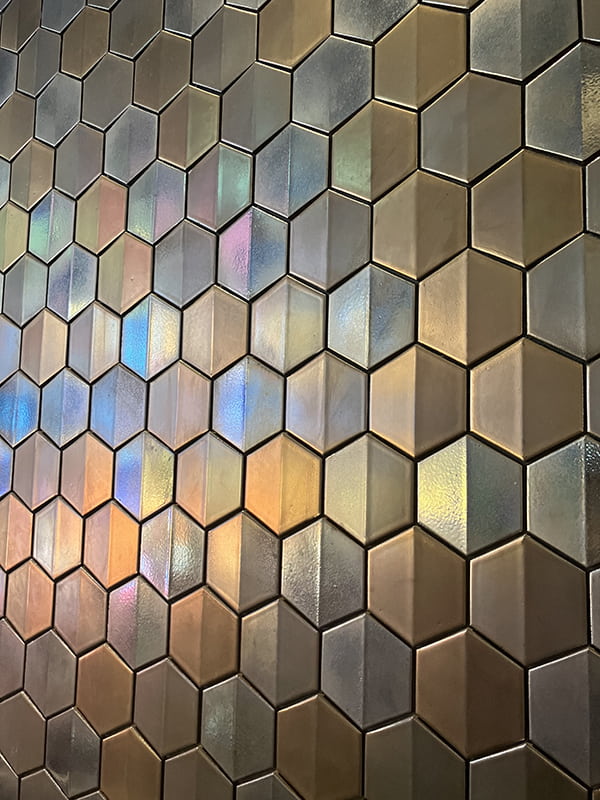

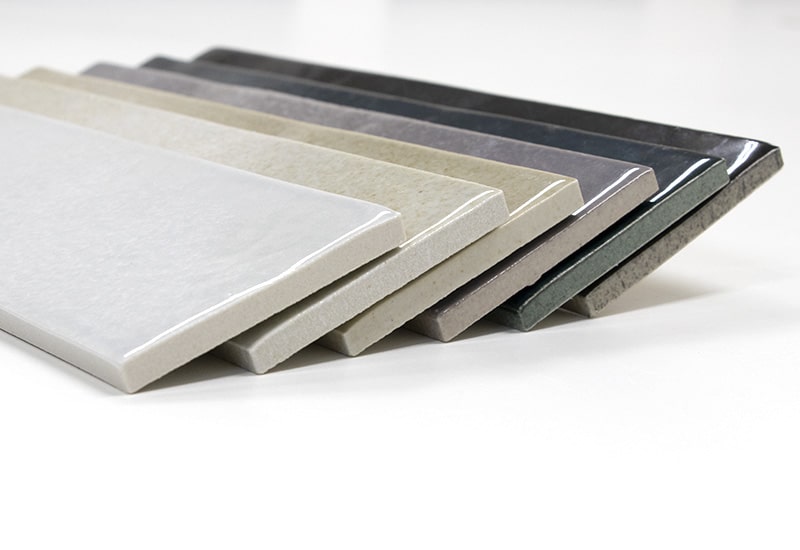

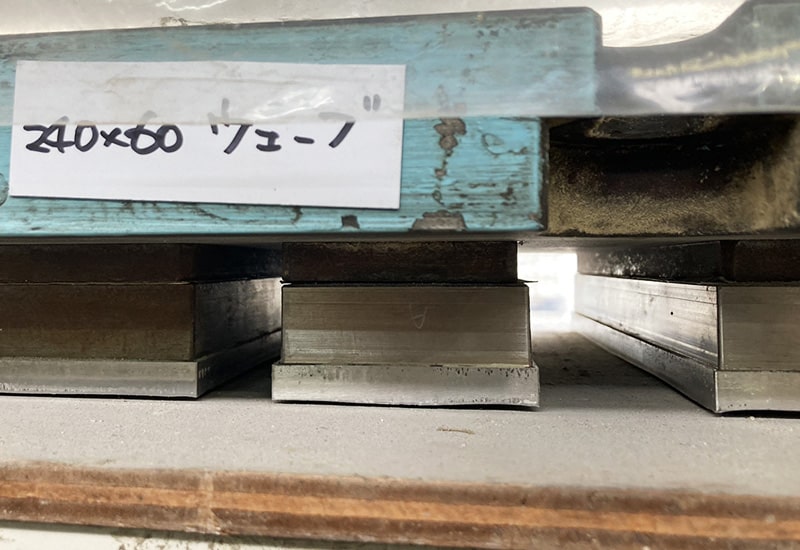

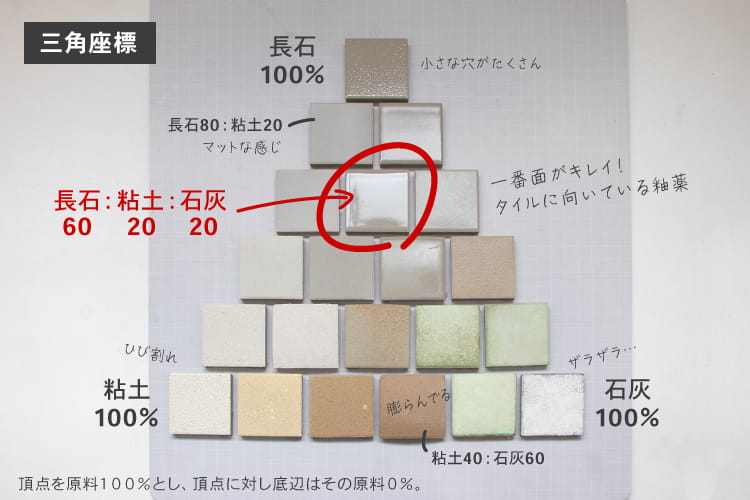

それが、ピラミッド状に並んだこれ。

なんだか地味な色が並んでいます。ぱっと見、あまり興味がそそられない色味です。。。

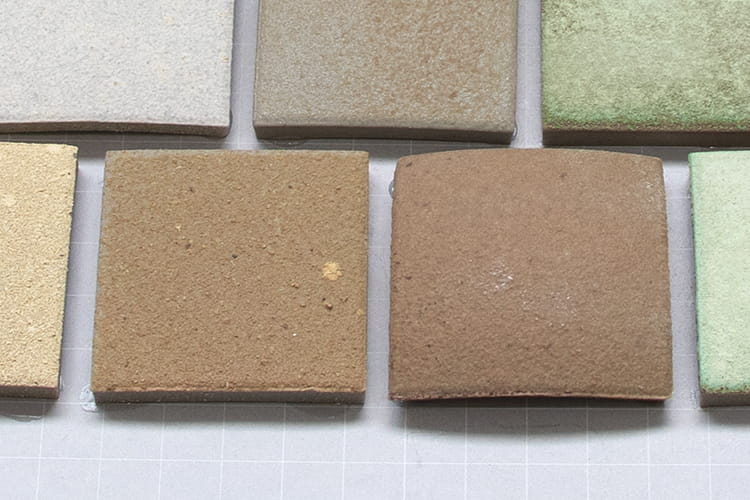

しかも、近くで見るとプツプツと細かな穴があったり、ザラザラしていたり。ポコッと反ってしまってるタイルもあって、不揃いでイヤな感じです。

しかし、実はこの三角に並んだこれが、この並びを理解することが、釉薬を知る原点なのだとか。

釉薬マイスターが、カラーブレンダー達を育てる為に用意したものでした。

釉薬の三角座標

ここからは、ちょっと専門的な話。

といっても、陶芸の知識も何もない私が、マイスターから聞いた話をざっとまとめた(?)ので、そんなに難しくはないはず。しばしお付き合いください。

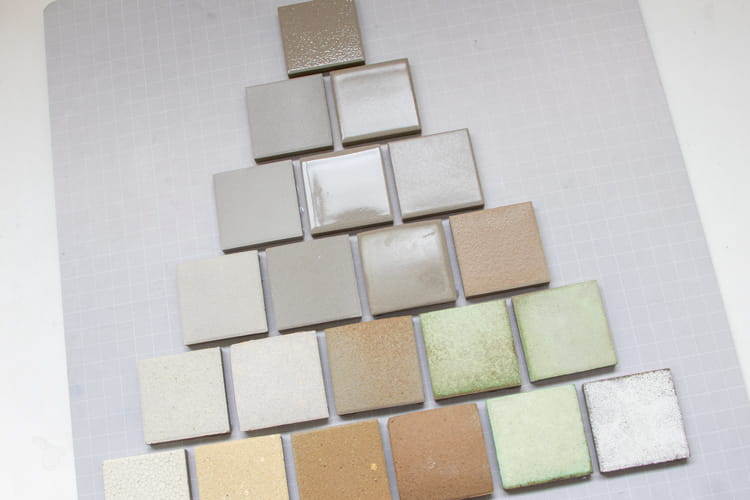

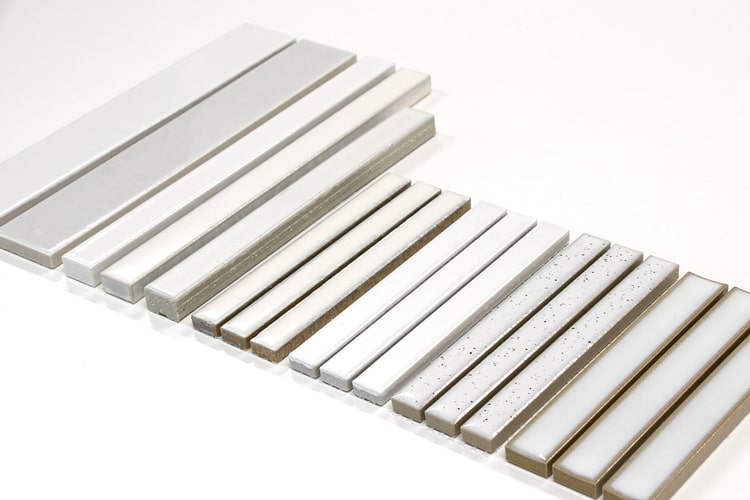

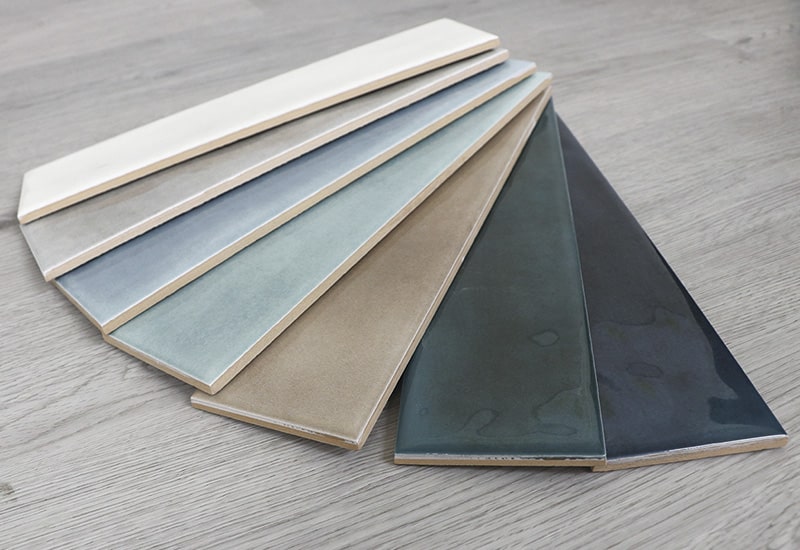

このピラミッド状に並んだタイル見本は、基本的な釉薬の原料となるものの、割合、配合をかえるとどうなるのか、それをわかりやすくまとめたもの。

目で見て、手で触れて確認、わかりやすく、釉薬の基礎知識が得られます。

「釉薬の三角座標」と呼ばれているそうで、この一番上、ピラミッドの頂点が、「長石100%」だそうです。

長石(ちょうせき)、と聞くと、タイル素地(きじ)となる土の原料の話と錯覚しそうですが、釉薬にも細かく粉砕して調合されています。

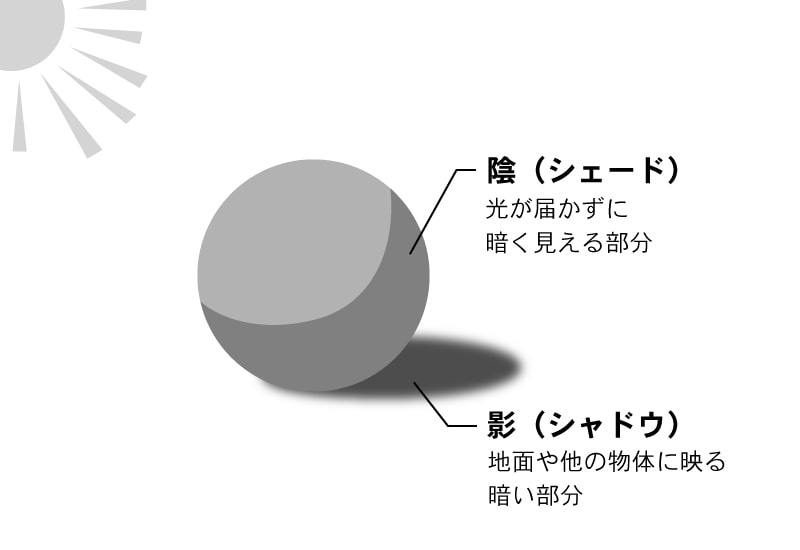

“長石” は釉薬で「ガラス」・「つなぐ」・「溶かす」の3要素が入った原料

ガラス: 長石は釉薬の重要な媒溶剤であり、釉薬を溶かす役割を果たす

つなぐ: 長石は釉と素地の接着剤としても機能し、釉薬の安定性を高める

溶かす: 長石は釉薬を溶かすために必要な酸化カルシウム(CaO)を少し含み、釉薬の融点を下げる役割を担う

こんな素晴らしい性質を兼ね備えている長石。でも、これだけではタイルにふさわしい釉薬にはならないようです。

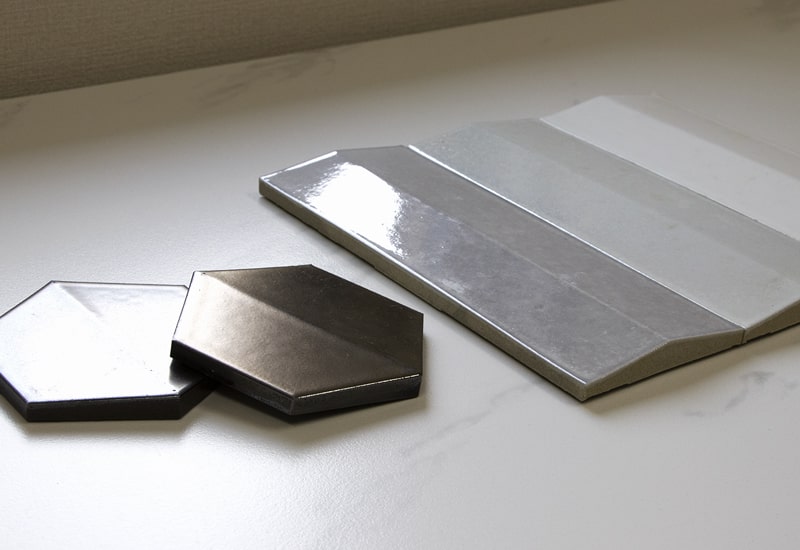

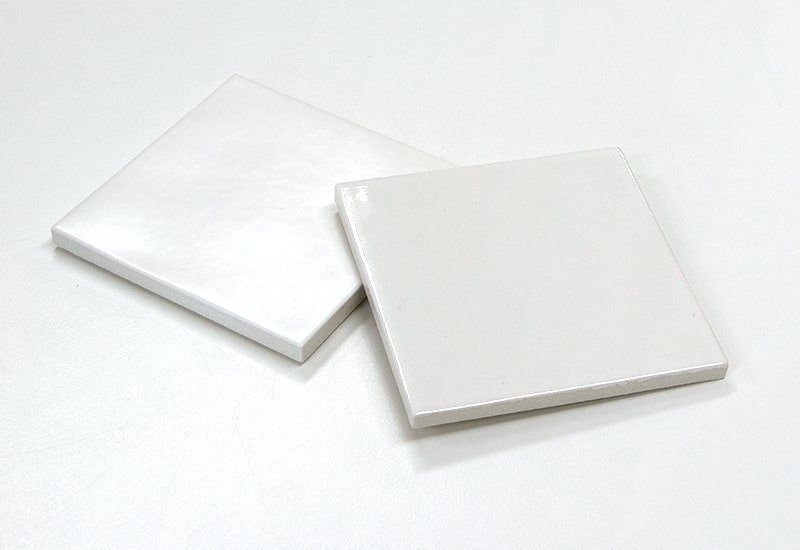

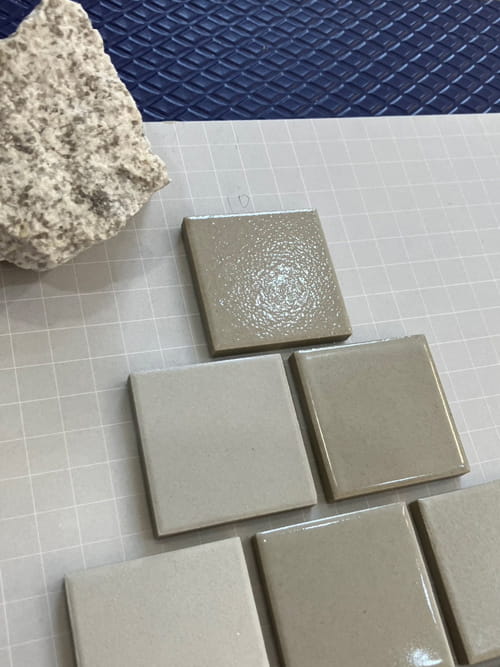

これ、長石の原石だそうです。種類が違いますが、2つとも長石。

美濃焼で有名な志野釉* は、ほとんどがこの長石でできているそうです。

*志野釉(しのゆう)…長石を主成分とする厚掛けの乳白色が特徴で、素朴な景色を生み出す美濃焼の代表的な桃山時代の茶陶

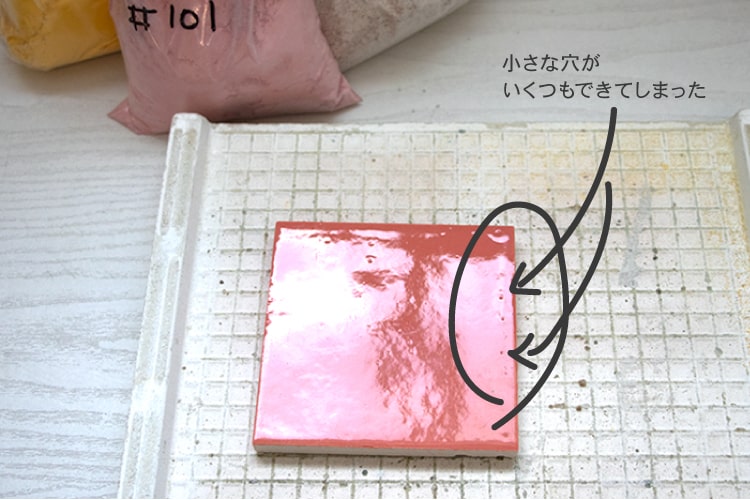

志野釉のお茶碗は、焼成中にできる気泡の跡の小さな穴(ピンホール)や、赤褐色の「火色(ひいろ)」が現れるのが味わい。ですが、タイルに小さな穴がいっぱいでてしまったら困ります。

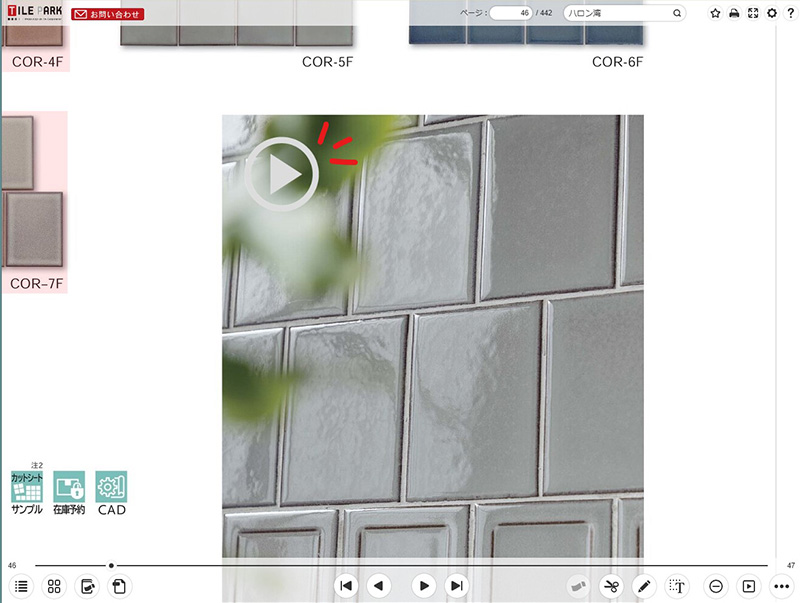

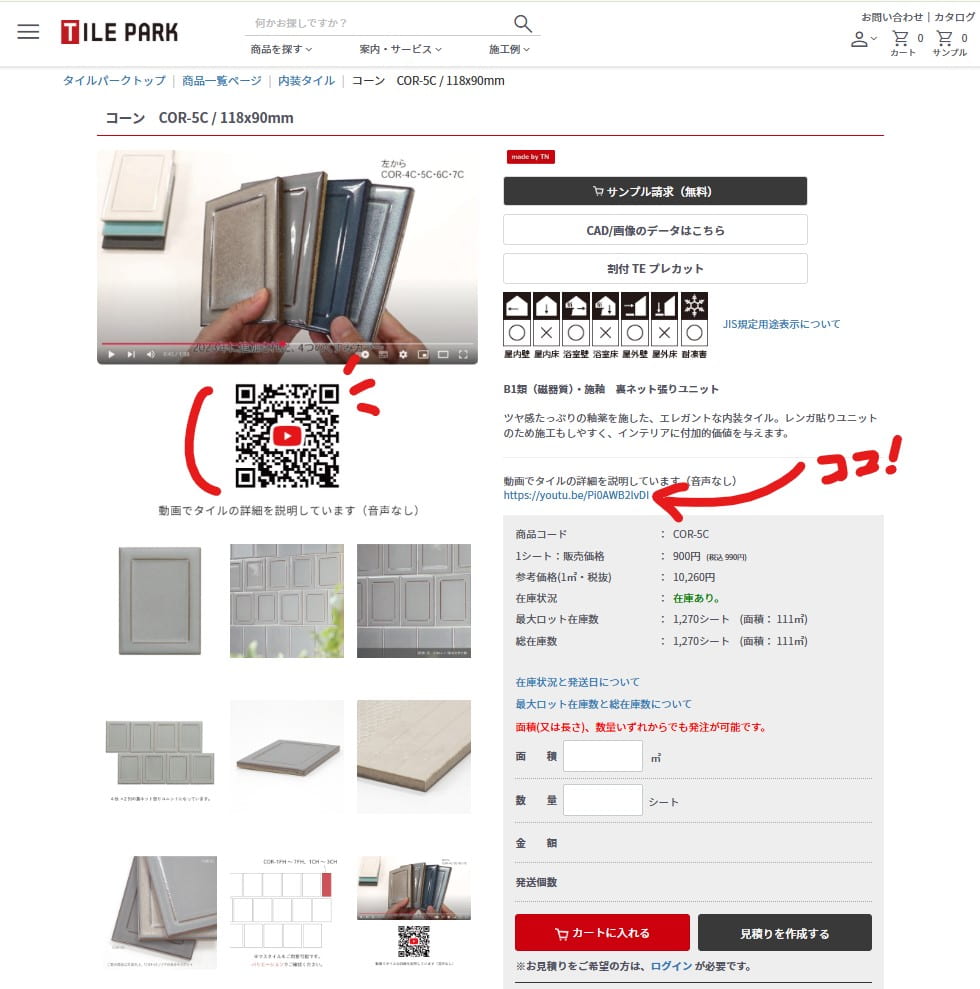

上の動画でもわかりますが、長石100%だと小さな穴がいっぱいで、タイルとして使うには、ゴミが入りそうだし、汚れもとれにくそう。

お茶碗としては、見た目の味わいとして評価されても、タイルには不向きな感じです。

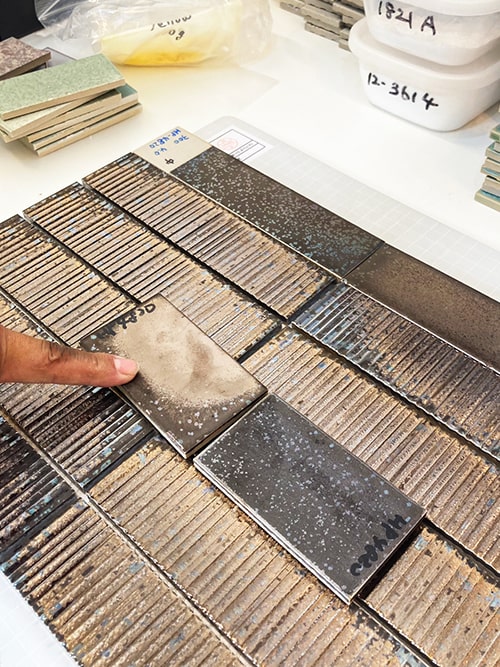

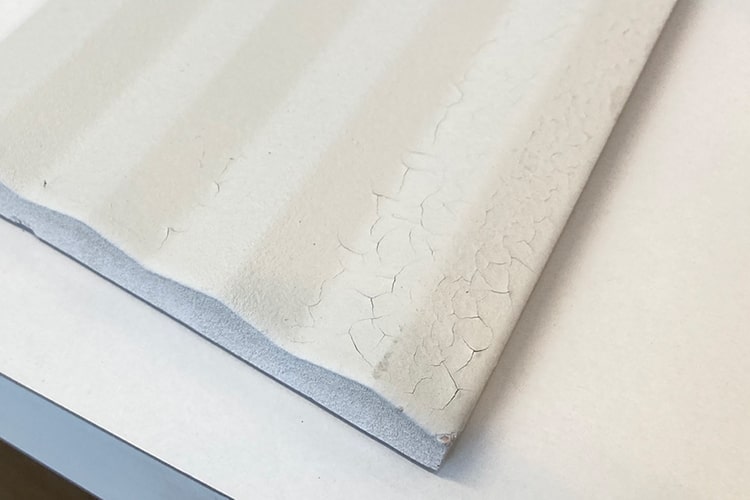

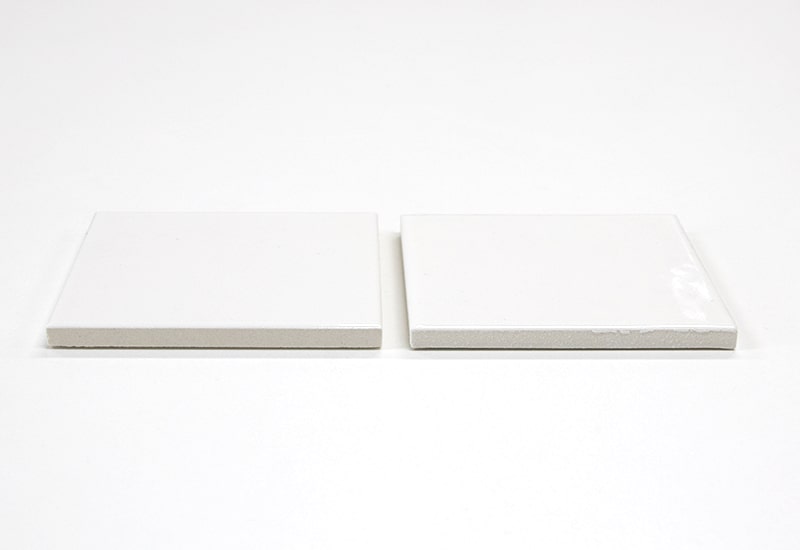

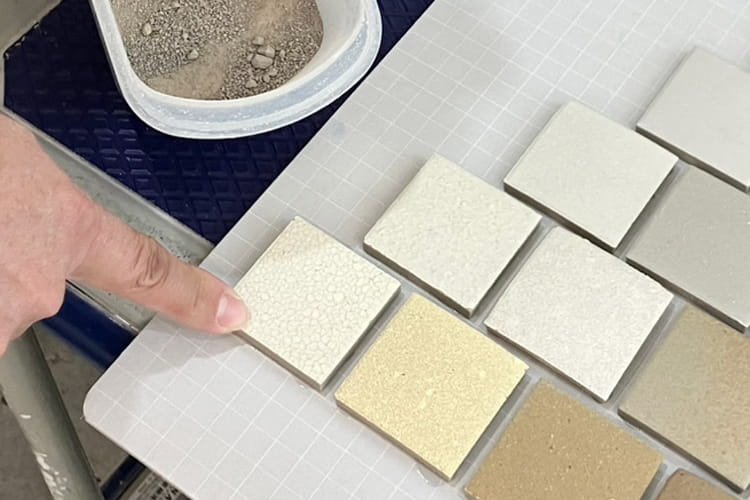

長石を三角形の頂点として考え、底辺の左端が粘土100%、右端が石灰100%とします。 粘土100%だと、こんな風にひび割れてしまいます。

蛙目粘土(がいろめねんど)は可塑性(変形しやすくその形を保つ性質)が大きく、素地に含めると素晴らしい性質を発揮する粘土ですが、乾燥収縮率が高いため、入れすぎると釉薬にひび割れが起きたりや剥がれたりしてしまいます。

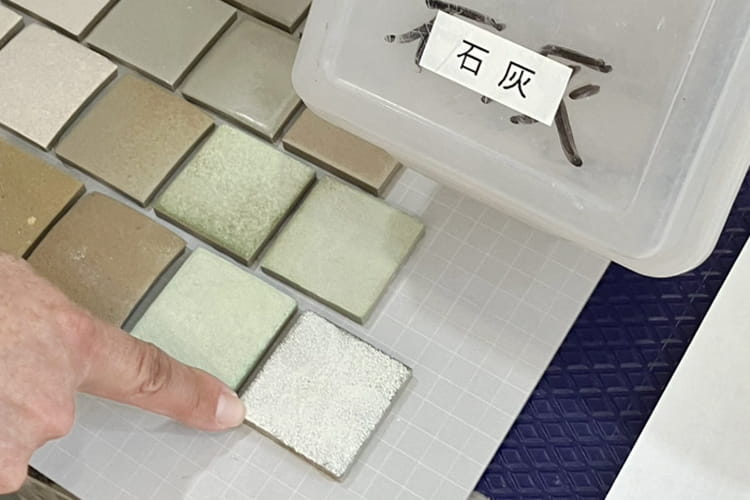

石灰100%だと、釉薬が完全に溶けず、石灰の白く粉っぽい超マットな、ザラザラとした感じになってしまいます。

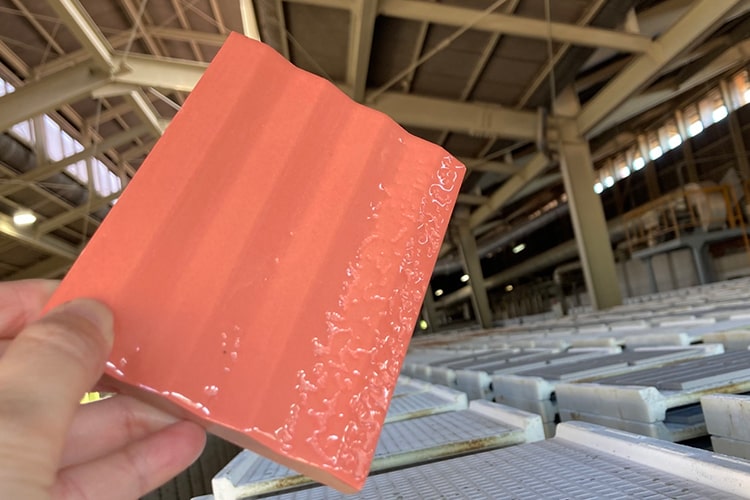

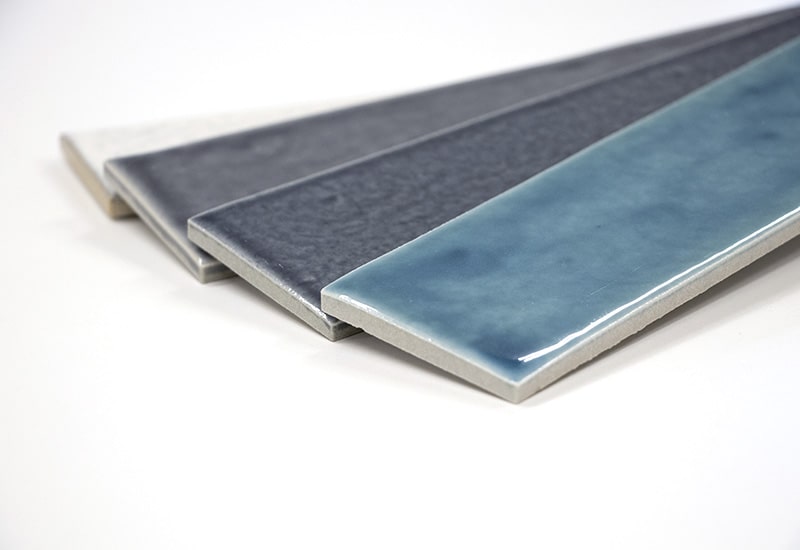

長石なしで、粘土+石灰だけだと下の写真のような感じに、熱膨張で反ってしまうことがあるようです。

色といい、形といい、瓦せんべいみたいでちょっとおいしそうですが…。

タイルに合った、釉薬

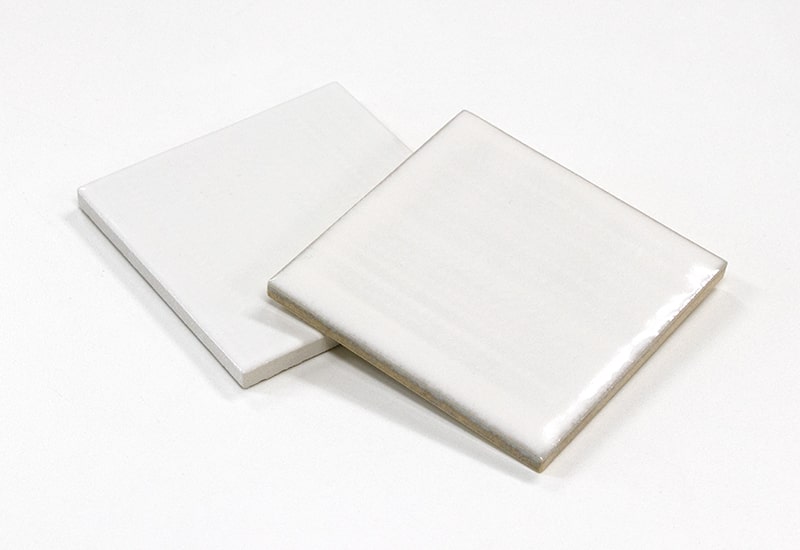

ちなみに上から2段目は、左が長石80%+粘土20%、右が長石80%+石灰20%というような構成です。

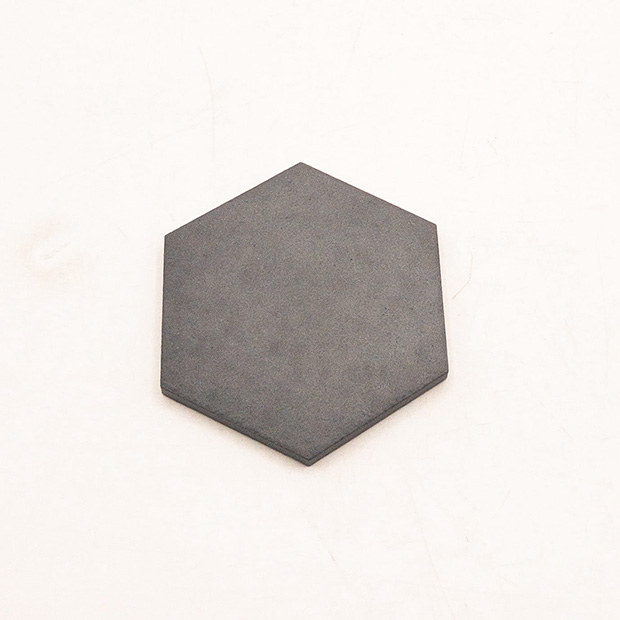

見た感じ、表面が一番きれいで素人目にもタイルっぽいな、と感じるのは3段目の真ん中でしょうか。

この辺り、長石60%+粘土20%+石灰20%、という割合が、一番タイルに向いている配合のようです。

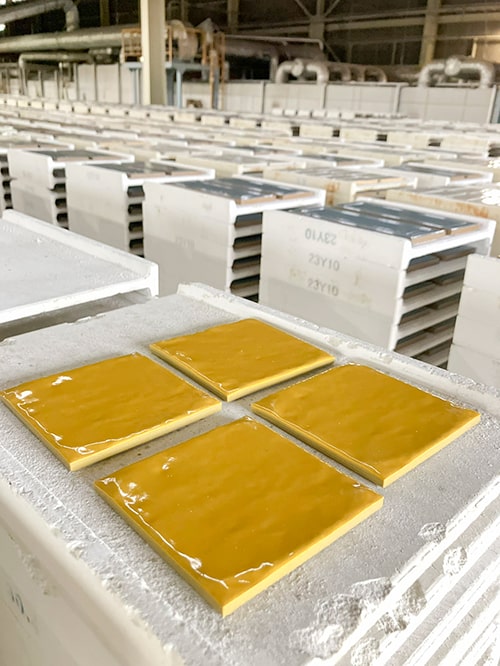

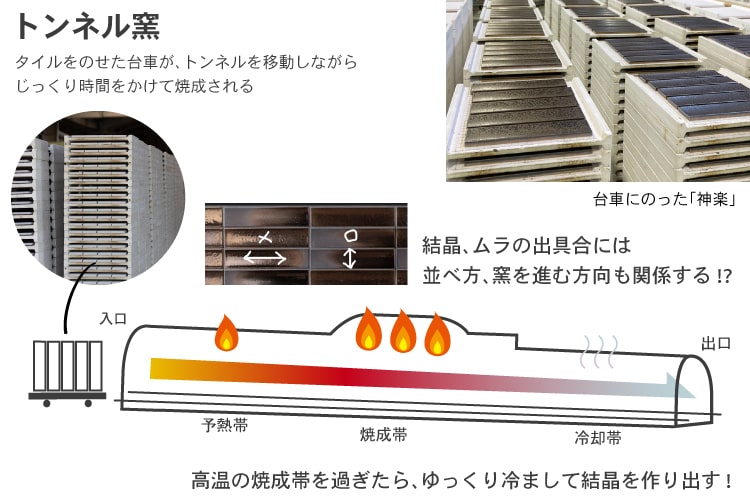

タイルに向いているというか、わたしたちのTN工場のトンネル窯を使って、1250度付近の温度で焼成するタイルの作り方において、「一番基準となる配合」ということらしいです。

ここを基準に、ツヤにするのか、マットにするのか。どんな仕上げで、どんな色を出すのか。この釉薬の基礎を踏まえたうえで、さまざまな色の出し方を考えて、細かな調合をし、いろんな質感、色のタイルをつくっていくのです。

タイル作りの中でも、釉薬の部分はとても奥深いですね。

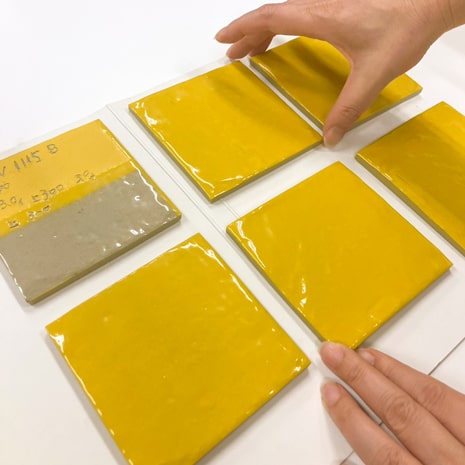

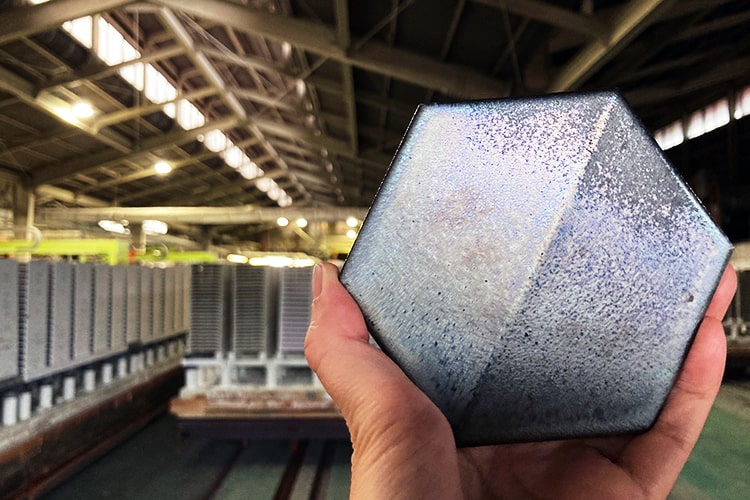

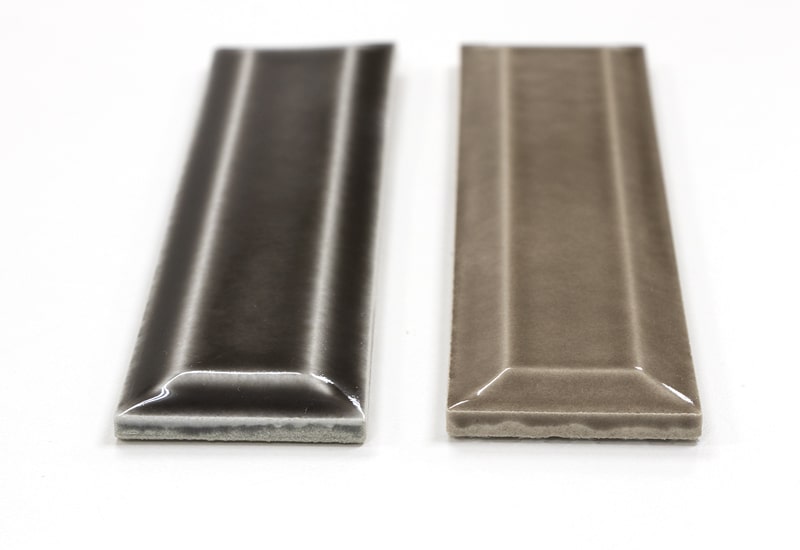

こんなものも見せてもらいました。

カラフルでかわいいカラー三角座標。色を考える上で使うのだとか…。

こちらの話はまたの機会に。

————————————————————

TN工場の紹介ブログ、タイルの原料についての記事もご覧ください >>>「タイルづくりの現場から 原料編」

釉薬の原料についてはこちらも >>> 「釉薬とその原料・道具のはなし」

この記事の執筆者:吉田(タイルパークスタッフ)

カタログやコンテンツ記事などの各種広報物作成を担当。出版・制作会社を経て、転居を機にタイル業界へ。タイルの魅力を模索中。

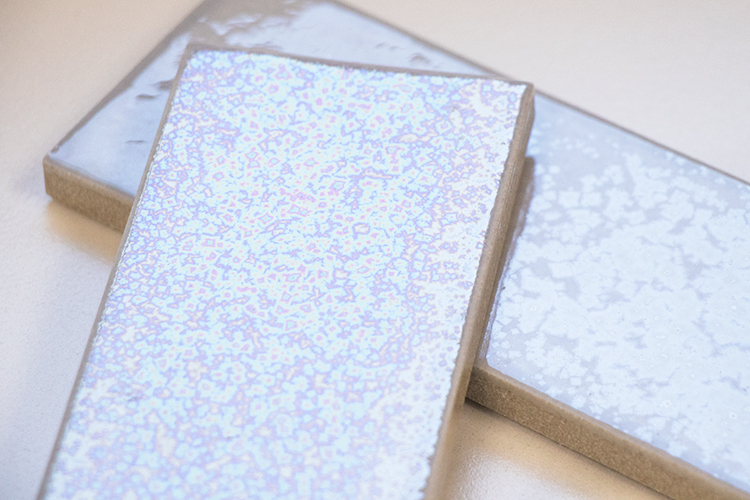

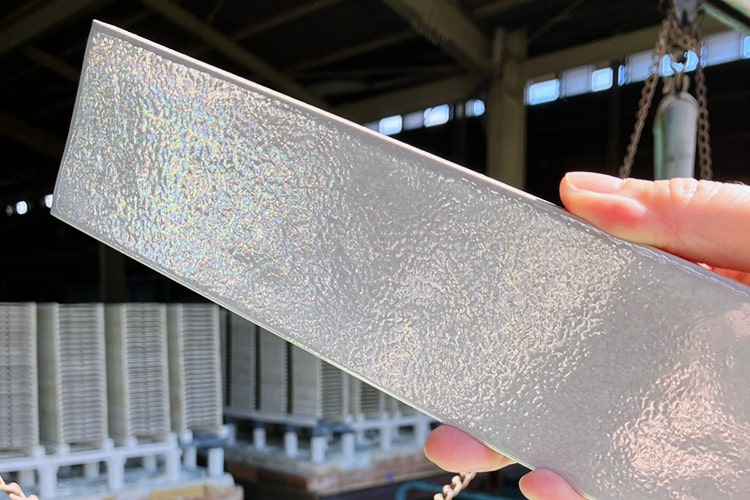

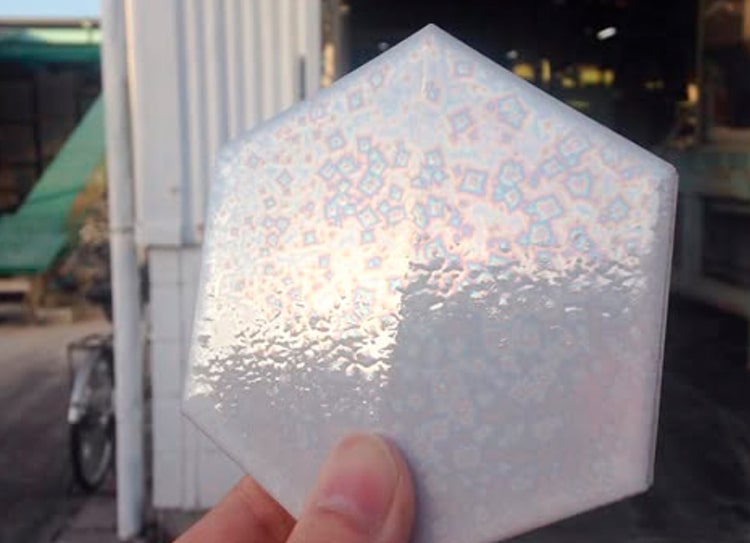

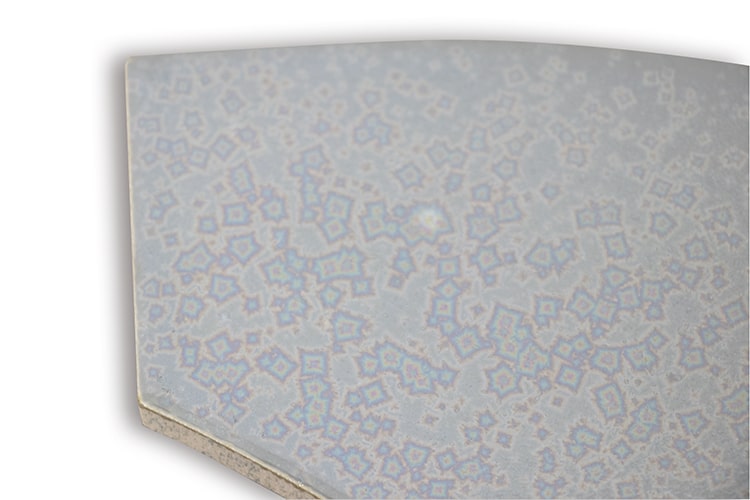

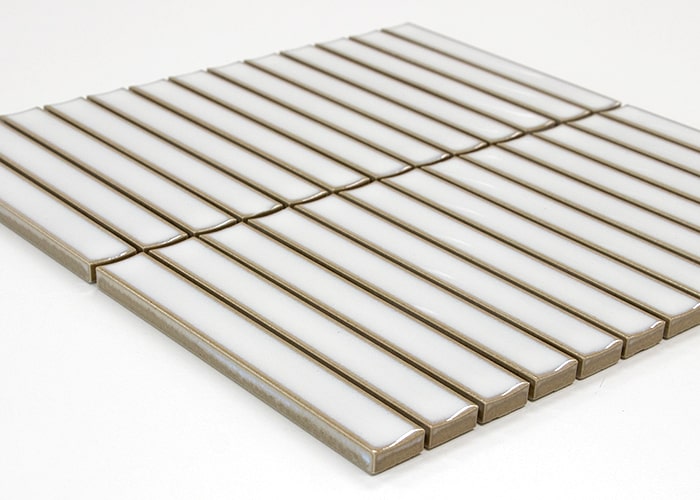

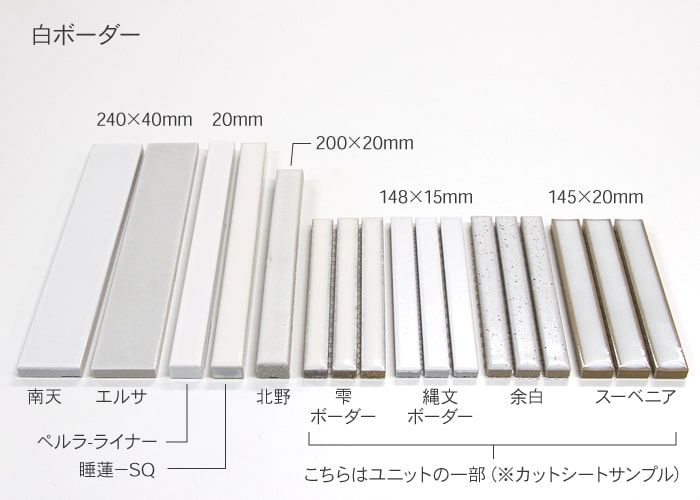

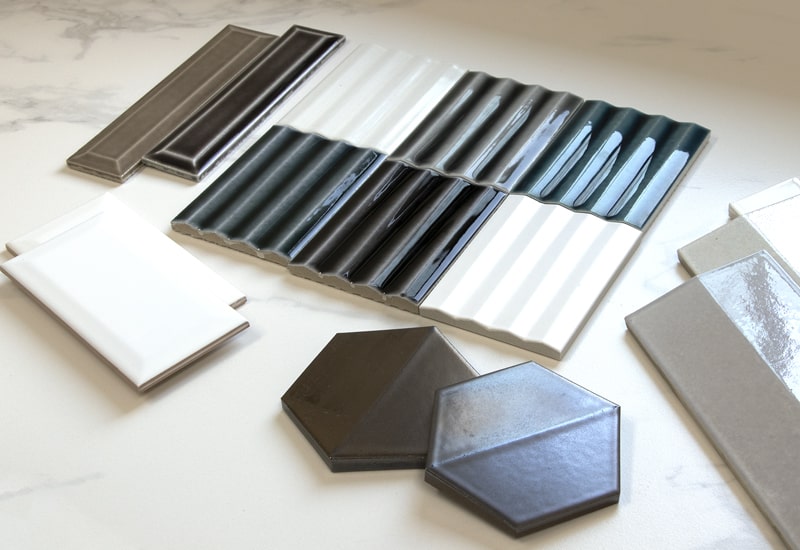

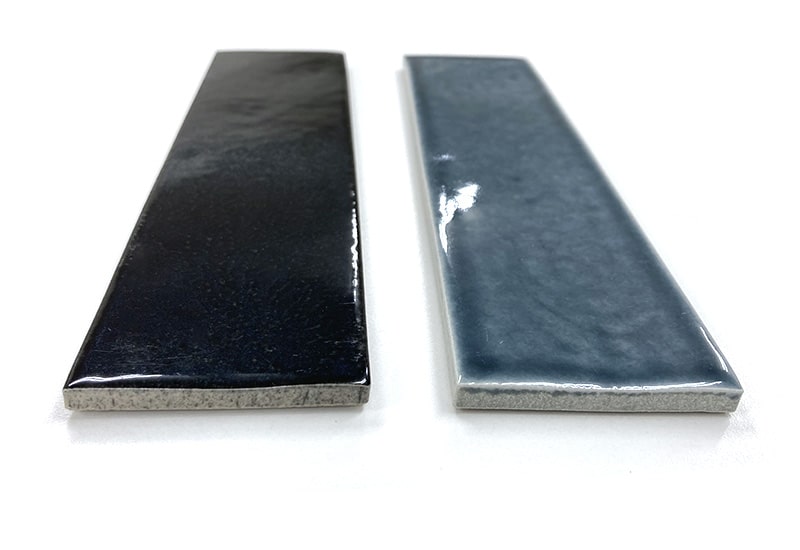

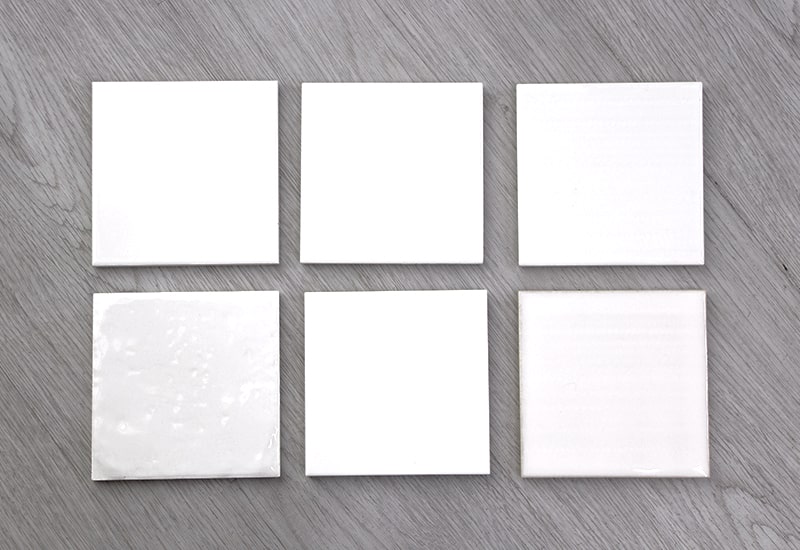

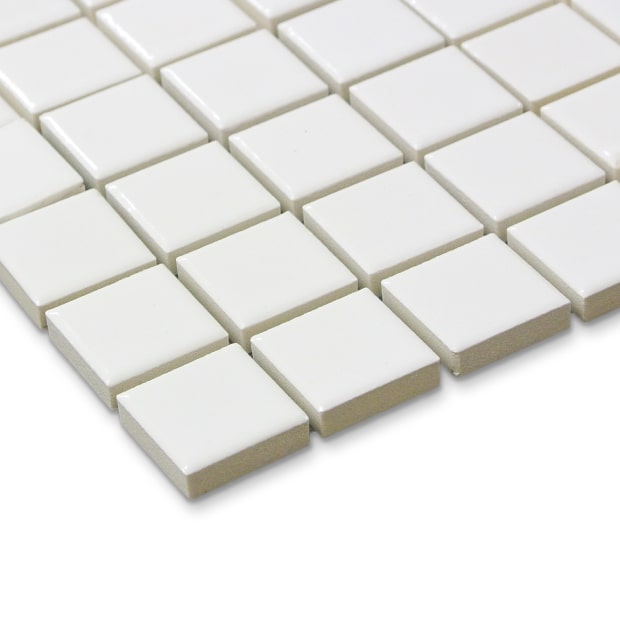

ホワイトシリーズ

釉薬の基本を見てきましたが、タイルの基本と言えば、やはり、白のツヤ。

最近は、シンプルな白のタイルにカラー目地を合わせたりと、そんな使い方のアレンジで、シンプルなタイルが再注目されています。

→「ホワイトシリーズ」を見る

■おすすめサービス■