わたしたちがつくるタイル、そのつくっている現場の日常を、写真、動画を交えながらご紹介しています。

前回お伝えした、年に一度のトンネル窯の大掃除。年末年始だけは窯も火を落とし、点検とメンテナンスをしています。

今回は、メンテナンスを終えた「トンネル窯」を再始動させる、火入れの様子をみてきました。

70mほどもある長いトンネル状の窯、どのように火をつけていると思いますか?

正解は…

前回のブログの最後で、チラッとおみせしましたが…

ガスバーナーとボンベを使って、点火口ひとつひとつに、火をつけていきます。

制御盤にスイッチかなんかがあって、スイッチON!で、一気に火がつくのかな?なんて思っていましたが…大きな勘違い。そもそも電気窯ではなかったです。。。

窯への火入れは、とても慎重に行わなくてはならない大事な作業なので、しっかりと確認しながら準備をすすめていきます。

この点火口に、ガスバーナーの火を持っていって、窯の中のガスに引火させます。

火入れの様子、私は今回はじめて見学させてもらったのですが、火がつくときに、シュボッと音がして、ビクッとなります…。緊張の瞬間です。

点火口は、窯の下 左右に9箇所ずつ(9×2=18)、上の方にも左右3箇所ずつ (3×2=6)あります。全部で24箇所も!

火入れ直後の様子。

トンネル窯の出口から中を覗くと、奥の方、かすかに小さな小さな炎がみえました。

いつもの、メラメラと真っ赤に燃えている通常運転の窯の状態、1200℃以上になるまでには、まる2日~くらいかかるそう。

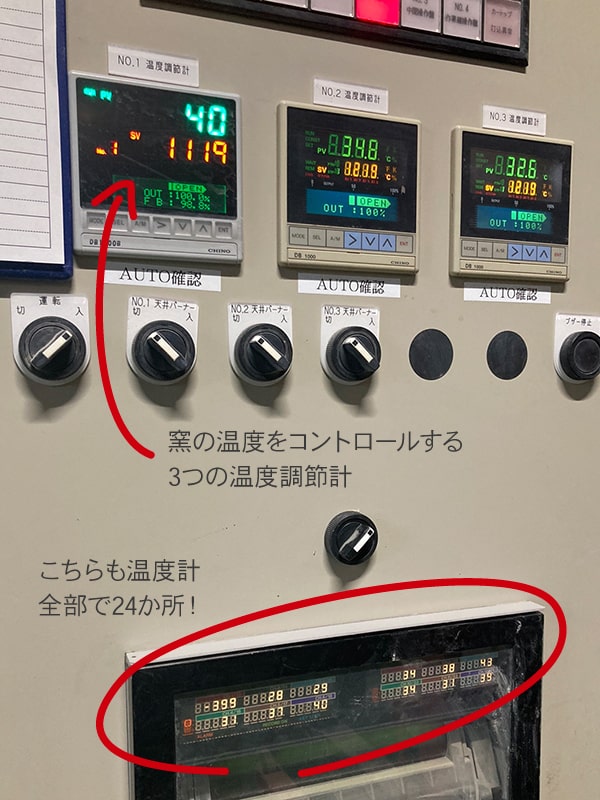

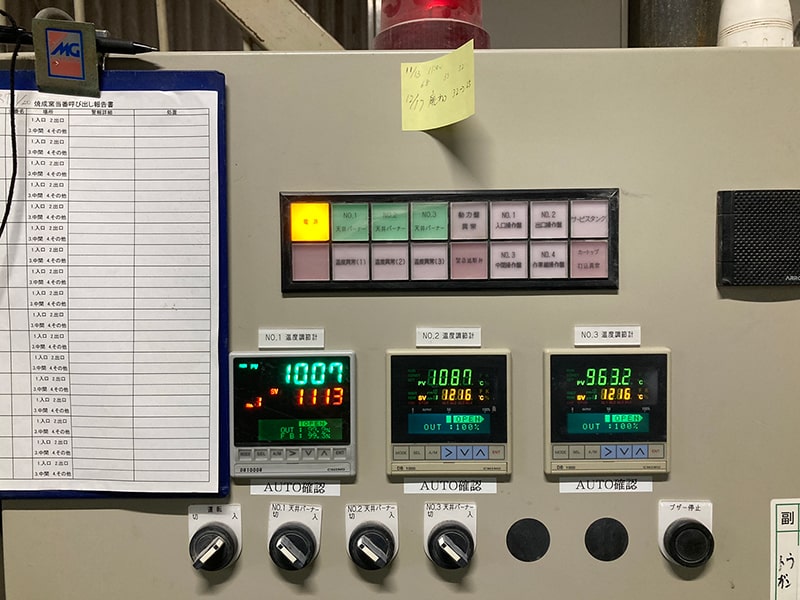

トンネル窯の中には、温度計がたくさんあります。

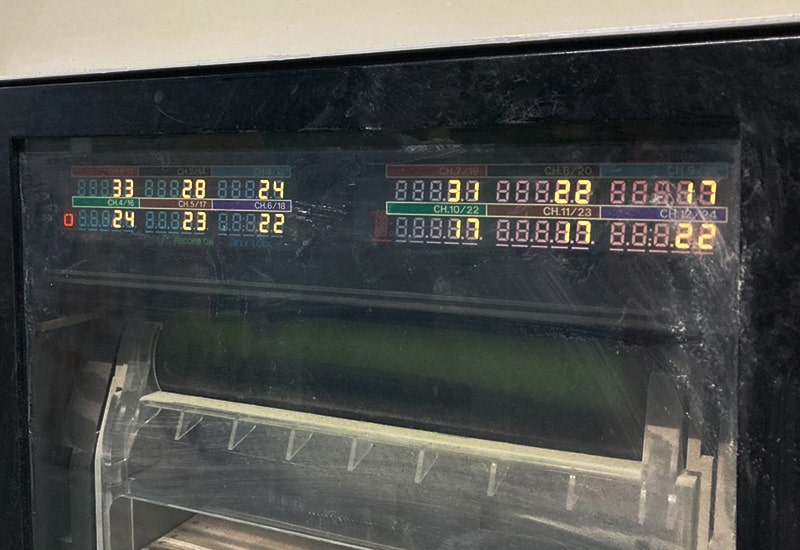

メインで窯の中の温度をコントロールしているものが3つ、温度を計るだけのものが24箇所も。

天井から出ている白く細長いのが、焼成帯(窯の中で一番温度が高くなる場所)で温度調節をしている温度計で、制御盤で3つ大きく表示されています。

制御盤の下の方にも、その他の24箇所分の温度が小さくたくさん表示されています。

ちょうど寒波が近づいて雪の降る寒い日が続き、火をつける直前は、30~20℃前後まで窯の中の温度は下がっていました。(ちなみに弊社は岐阜県にありますが、年に1~2回しか雪が積もりませんが…)

1日、2日経ち、窯の温度は1000℃前後まで上がってきていました。

上段のミドリ色の数値が、窯の中の実際の温度を示しています。

温度制御では、温度センサーで計測した「測定値=PV」と、機器で設定した目標温度「設定値=SV」を比較して、温度を制御するそう。

下段のオレンジ色の数値、設定した1216℃まで、もう少しです。

バーナーで火を付けながら窯の外をまわっていて気になったのが、これ。なんかの燃料??って思って聞いてみたら、全く違っていました…。

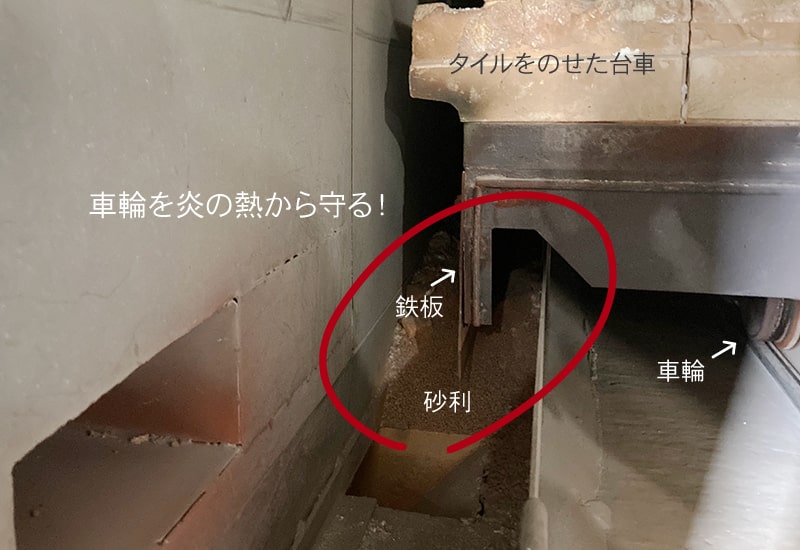

タイルをのせた台車は、レールの上を通ってトンネル窯をゆっくり進みます。レールや台車の車輪が熱で変形して脱線なんてしてしまったら一大事!全部のタイルがダメになってしまい、窯をとめて全てやり直しになってしまいます。

窯の両側から出てくる炎の熱から台車(車輪)を守るため、台車下側の両脇には鉄板がついており、その鉄板が窯の側面下の溝を通るようになっています。その溝に砂利が入れてあり、それを台車が進む際に掻き出して下に落ちるようになっています。出口にその砂利が溜まる場所があり、いっぱいになったらまた入口の方へ移動させて補充しているとのことでした。

無事に窯の火入れも完了し、工場もいよいよ本格的に再始動。

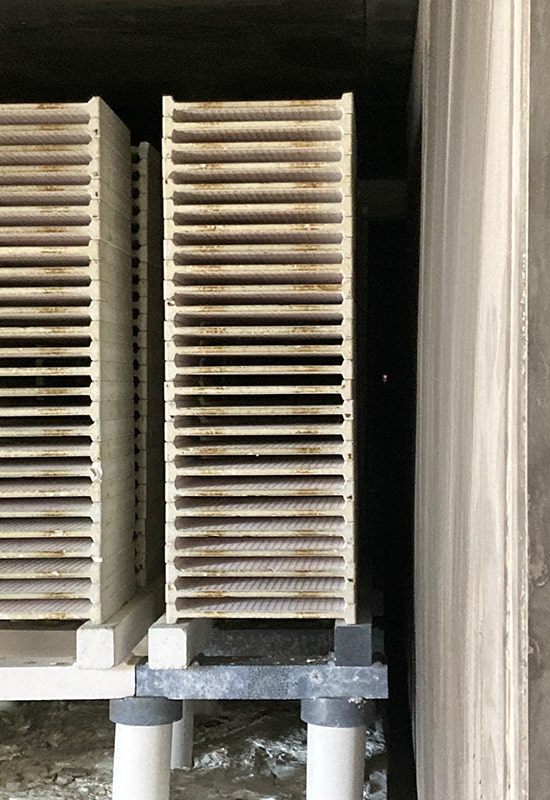

焼かれるのを待っていたタイルが、順番に窯へと入っていきます。

毎日毎日、タイルは焼き上がってきます。とてもたくさん。

私はほとんどパソコンの前で仕事をしていますが、ときどきこうやって工場へ行ってみると、いろいろなものが気になって、きれいなタイルが焼き上がるまでの、たくさんの工程と工夫が見えてきます。

モノが作られる裏側を知ることは、とても大事だと感じます。

窯は、工場の中枢を担う大事な存在。

タイルづくりには、炎の力が欠かせません。

今年もまた一年、無事に、良いタイルができますように。。。

▼ 「タイルづくりの現場から」

過去のブログをまとめました!タイルはどんな風に作られていくのか。

成形、施釉、焼成… それ以外も?!

ぜひご覧ください。

https://tile-park.com/index.php/blog/detail/31422

この記事の執筆者:吉田(タイルパークスタッフ)

カタログやコンテンツ記事などの各種広報物作成を担当。出版・制作会社を経て、転居を機にタイル業界へ。タイルの魅力を模索中。

■関連商品のご紹介■

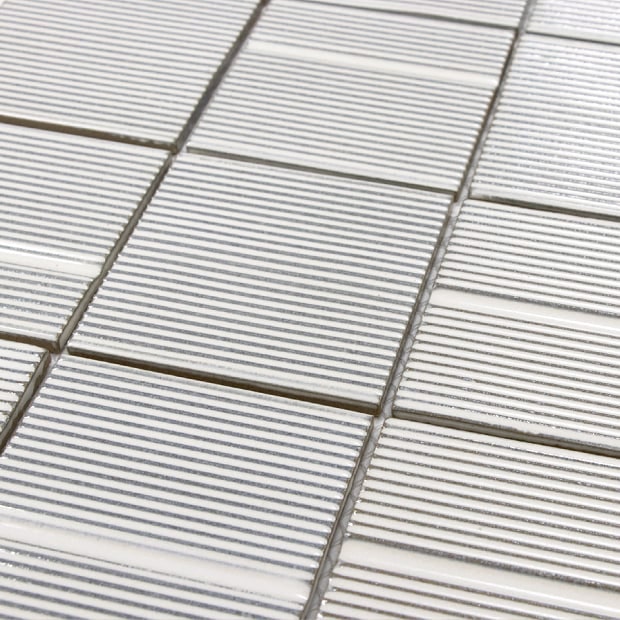

雫(しずく)

今年初めに窯に入ったのはこの「雫」タイル。

2024年のチェルサイエ(イタリア展示会)では、どこかの海外のメーカーに真似された同じデザインのタイルがあったとか?!

人気の白、再入荷しました!

→「雫」を見る

■おすすめサービス■