前回は、倉庫のお話と、その中で行っている展示会用パネルの準備の様子をちょっとだけお見せしましたが、その続きを少し― 。

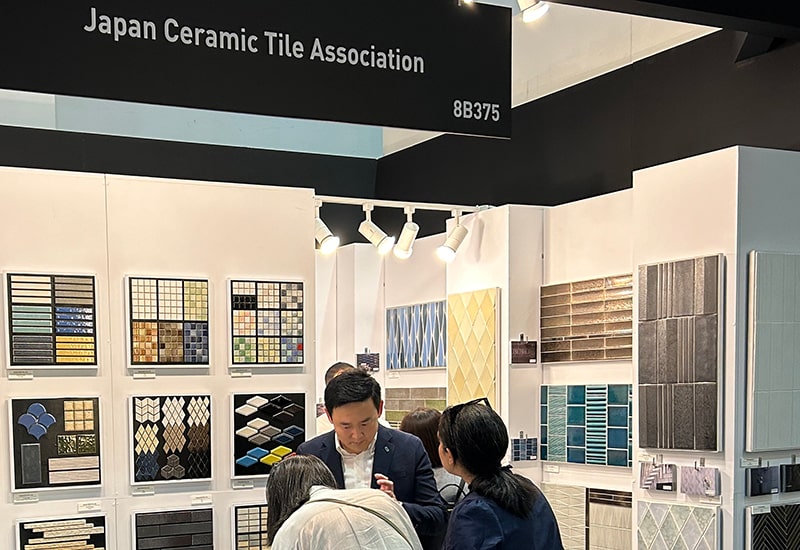

毎年9月に開催される、イタリアでのタイルの国際見本市「CERSAIE」(チェルサイエ)。展示するパネルの撮影を、つい先日、倉庫で行いました。

今年は9月23~27日に開催されるチェルサイエ。2014年から毎年参加し、10年連続での参加となります。(コロナ禍の2020年を除く)

日本から出展する企業は、私たちただ1社のみなのです。(「TN CORPORATION」で出ています)

パネルを使ったイメージ撮影

展示物を送る船の関係で、例年は6月頃に行っている撮影ですが、今年は戦争の影響などもあり、いつもの船は使わず時期がずれた為、真夏の撮影となりました。

なんと、新倉庫は一部しかエアコンが設置されておらず、汗だくの撮影に…

まだ展示会前なので、全部はお見せできませんが、ちょこっとだけ撮影風景をご紹介。

いつもお世話になっている、村山写真事務所さん(https://muraya.ma/)に撮影していただきます。

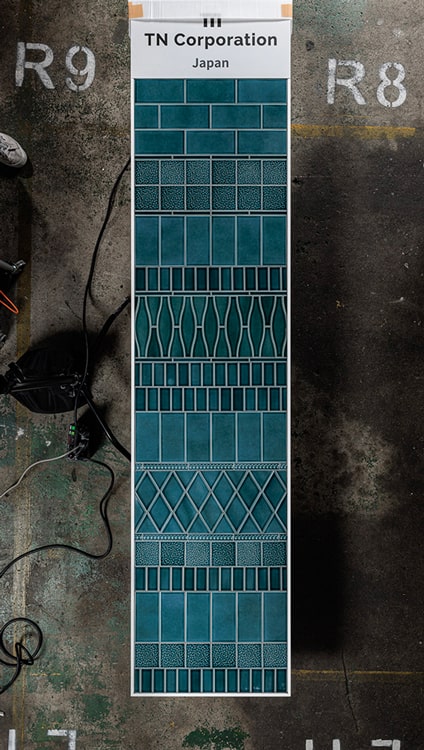

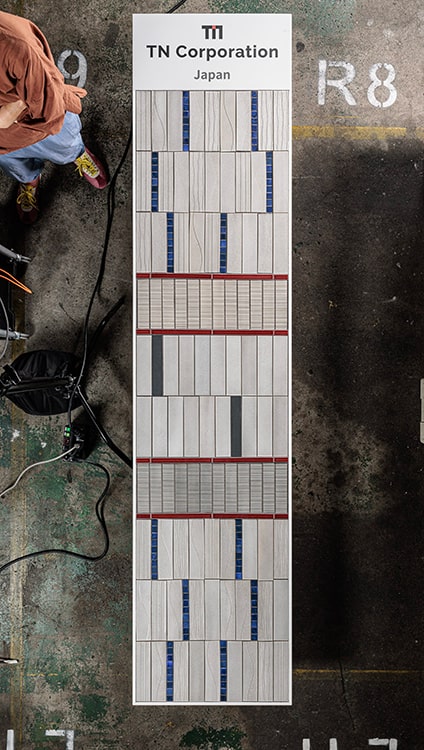

昨年に引き続き、今年も背の高いパネルが何枚も。

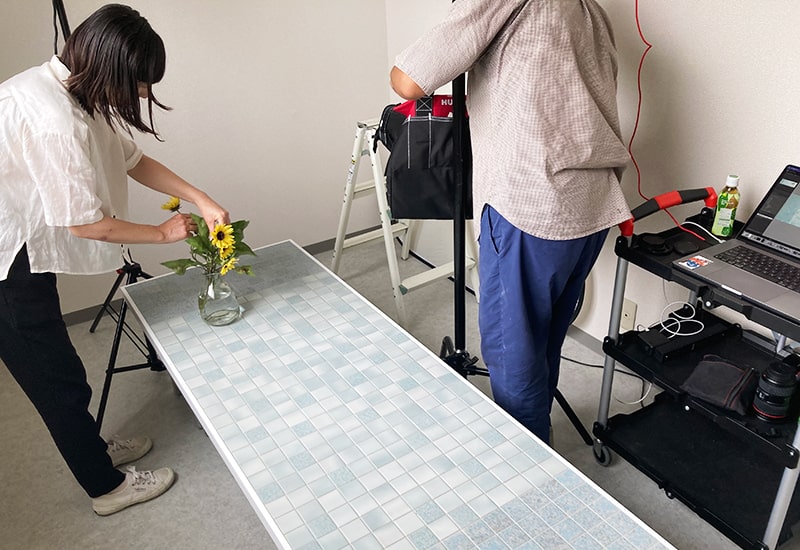

床での使用イメージのタイルや、立てて撮ることが難しかったりする大きなパネルなどは、寝かせた状態で撮影したりすることも…。

昨年の様子

プラハ

神楽 他

大河 他

上の写真は昨年おこなった撮影の様子ですが、タイルのいろいろな組み合わせを提案するために作成した背の高いパネルは、こんな風に高い位置から撮っていただきました。

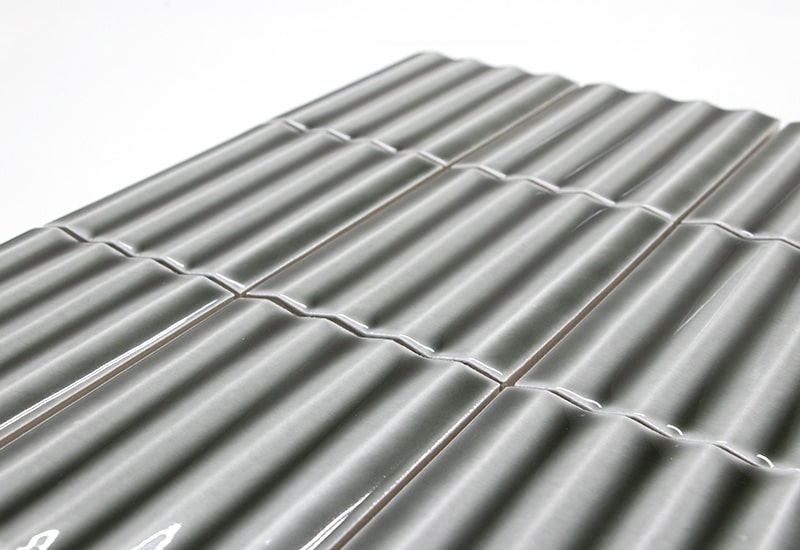

一方、正面からの写真ではわかりにくいディテール部分は、手持ちで撮影。

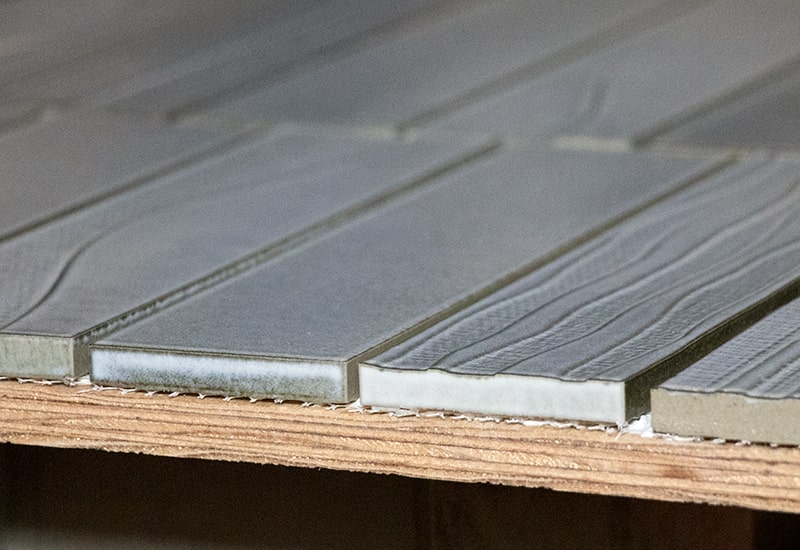

こちらはまだアタリ画像(仕上げ前の仮で使う画像)ですが…。

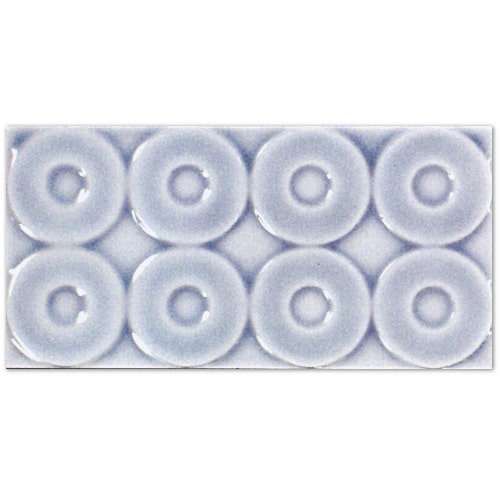

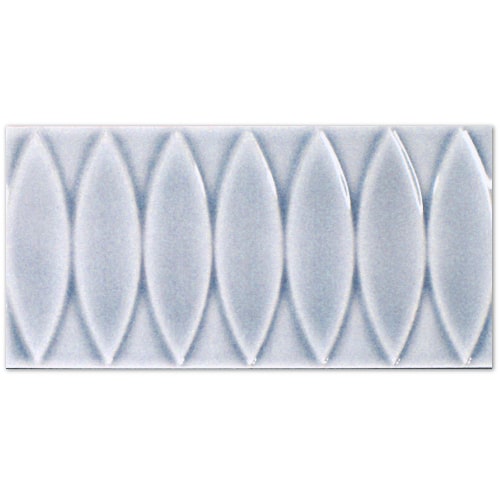

前回のブログでも少しご紹介しましたが、「断片」タイルの新形状との組合せ。大きな凹凸のあるタイル。美しいツヤや、凸部分がみせる豊かな表情を捉えます。

事前に、このパネルをこんなシーンのイメージで撮影したいという旨をお伝えし、村山さんがそのパネルに合うお花・植物や、食器やクロス、インテリア小物などを用意、素敵にスタイリングしてくださいます。

村山さんの事務所やご自宅には、さまざまな小物があるようで。

シンプル、 かわいい、 かっこいい、渋い…、どれも愛らしさのある、ステキなものが登場します。

今回は撮影までの準備期間がほとんどなく、社内でも用意。写真のひまわりの花は、撮影の当日の朝、会長のお庭からやってきました。

ちゃんとしたスタジオでなくても、村山さんの手にかかれば、どれもが魅力ある1枚に。すごく空気感を演出してくれる写真に、いつも、おーー!かっこいい!と、なるのですが、タイルの色が、現物からちょっと離れてしまうと、そのままカタログには載せられないのが、難しいところ…。

複数の色が掛け合わさってできているような商品も多く、光の当たり方でいろんな違った風に見えるのですが、全ての写真を載せることはできません。フラットな状態で撮った正面の単品写真と、タイルの色はできる限り近づけつつ、質感も伝わる、それでいて雰囲気もある…。

そんな私たちからの無理難題を、フォトグラファーの奥さまと、レタッチャーの旦那さまのご夫婦ユニットで、いつも素敵な一枚に仕上げていただいています。

展示会前にもう1枚だけ。(※こちらもまだアタリ画像)

大きな凹凸があるものと、細かなスジ模様が入ったものがあります。このパネルのようにアクセントで使うもよし、全面でももちろんOK。

個人的には、大きな山と谷がある方が、好み。触った感じも、細かなスジと違って、ツルツルっとしてるのがいいです。

タイルのアレンジとパネル作成

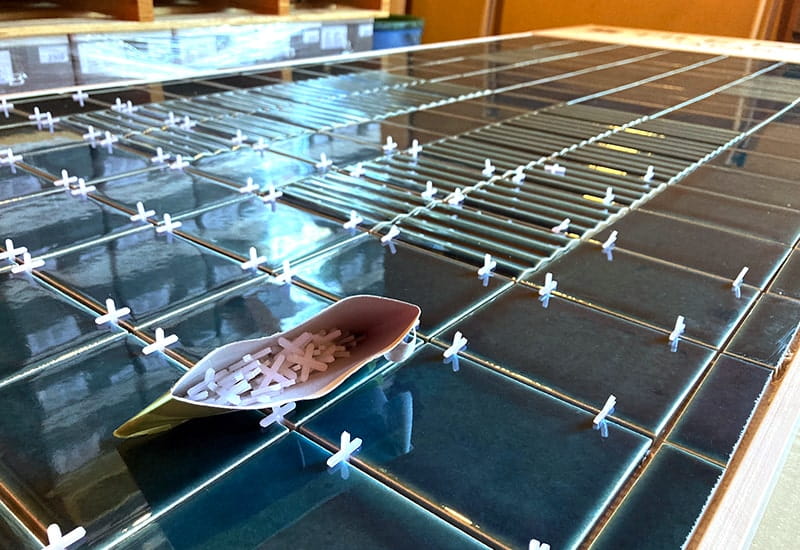

パネル貼りの様子も少しご紹介。

これは今年のカタログに掲載した写真の、パネル作成時の様子。

こちらは、一旦、仮で並べただけの状態。

今年のカタログの大きなテーマの一つとして、「タイルの組み合わせ」というのがあったので、新商品のパネルだけではなく、既存の商品も使って、組み合わせて貼る魅力を伝えるためのパネルをたくさん準備しました。

企画の段階では、パソコン上でだいたいのレイアウトを考えて指示書を用意しておくのですが、いざ実際にタイルを仮並べしてみると、ちょっとアレンジが必要になったりします。

配置アレンジは会長が自らやっており、長年の経験と勘で、臨機応変に、そして柔軟に変えていきます。いつの間にか、企画時とタイルが変更になっていたりすることもありますが…、結果的にはかっこいいものが出来上がってきます。

撮影して、仕上げていただいた写真がこちら。

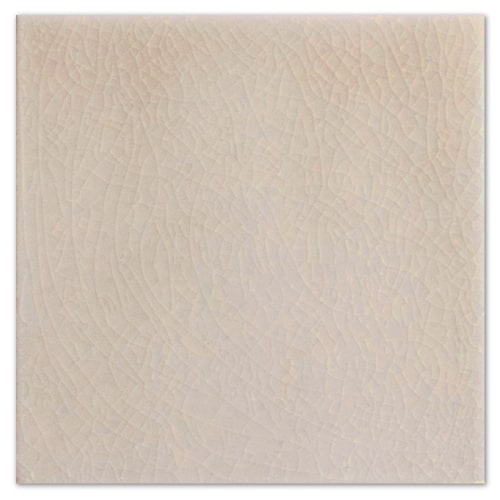

上は「組絵」の鱗片セレクト(ri1-U-BW、ri1-U-BG)

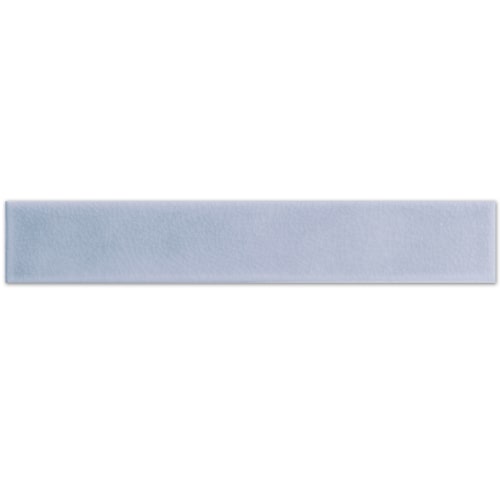

下は「ぺルラ-禅」(ZE-2)と「フィン」(Fin-Moonlit-Pearl)

ガラスタイルと組み合わせて作ったこのパネル、「高級ブランド店にあるような内装」をイメージして出来上がった一枚です。

企画時は、少しだけ青みのあるグレーのタイルと合わせる予定でしたが、もっと白い、でも単純な白ではないタイルに変更になりました。釉薬の結晶による色むらが、光の加減で少しだけキラッとして見えたりします。

高級感があり、凛とした美しさを感じる、そんな壁面イメージになりました。

今年はいつもより多めにパネルを作成することにしたので、タイルを貼って ~ 目地入れまでの作業を専門の業者さんにお願いしました。

接着剤を塗る

貼り付ける

ラインを整える

下地の板に接着剤をのせ、もしくはコテ板に接着剤を適量とり、写真のようなクシ目ゴテを使って塗っていきます。厚く塗り過ぎないよう、クシ目を立てて均一に塗り広げていきます。

動画を見ていると、スイースイーっと、とても簡単そうに見えますが、そこはやはりプロの技。まるで枯山水の模様みたいにきれいな弧を描き、接着剤がまんべんなく塗られました。

クシ目をつけることで、凸凹になった部分から空気や水分を逃がして、接着材がよくタイルになじんで、キレイな仕上がりに繋がるのだとか。

タイルを貼り付け

接着部分アップ

DIYのときなんかには、こんな本格的なコテでなくても、クシ目がついた樹脂製のヘラ(200~300円程)がありますので、ホームセンターなんかで探してみてください。

ポイントは、ベターっとならないように、立てて塗る、です。いろいろ調べてみると、45~60度の角度が、ベストみたいです。

早くて丁寧。さずがにプロ。あっという間に貼られていきました。

いつもは社内スタッフ自らが、パネル貼り作業をやっていたのですが、やはり数が多いときはプロにお願いした方がいいな、という結論に…。

タイルを接着後、1日置いて乾かし、目地入れ、仕上げ拭きをして完成。

村山さんに撮っていただいて、最終的な仕上がりが…

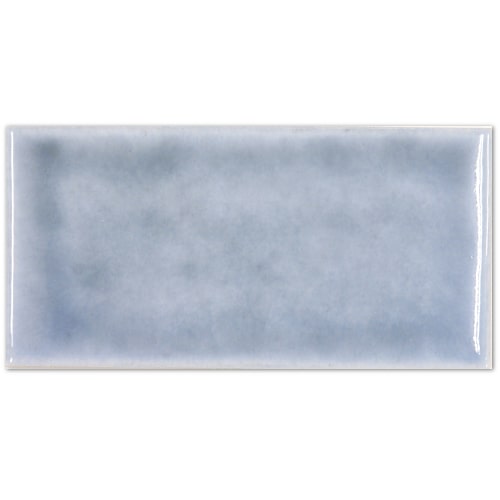

こうなります!(2024年の新商品の中で一番好きな一枚…タイルは「大河」)

こんな感じで、ときにプロの力をお借りしつつ、タイルづくりの企画・デザイン、製作から、プロモーション、販売まで、全て、基本的に社内でやっています。

どんなタイルを、どんな風に使って、どんなイメージで撮影し、どんな販促物つくり、どう展示して、どう伝えていくか。

そのタイルの持つ魅力を最大限に引き出して、より多くのお客様に、知って、興味を持っていただけるよう、今日もスタッフは動いています。

― 9月、イタリア「チェルサイエ」で、お待ちしています。

———————————————

タイルの国際見本市「CERSAIE」

Bologna-Italy 23-27/09/2024

● TN CORPORATION

ブース番号:Hall 36 Stand C65

———————————————

▼ 「タイルづくりの現場から」

過去のブログをまとめました!タイルはどんな風に作られていくのか。

成形、施釉、焼成… それ以外も?!

ぜひご覧ください。

https://tile-park.com/index.php/blog/detail/31422

この記事の執筆者:吉田(タイルパークスタッフ)

カタログやコンテンツ記事などの各種広報物作成を担当。出版・制作会社を経て、転居を機にタイル業界へ。タイルの魅力を模索中。

■関連商品のご紹介■

大河(たいが)

文中で紹介した、グレーも渋くてかっこいいですが、ツヤを抑えた白もおすすめ。縦使いを想定したデザインですが、雰囲気に合わせてもちろん横でも!

→「大河」を見る

■おすすめサービス■