工場の様子を紹介したブログ「タイルづくりの現場から」では、10回にわたり、タイル製造工場の様々な場面を写真や動画でお伝えしてきました。

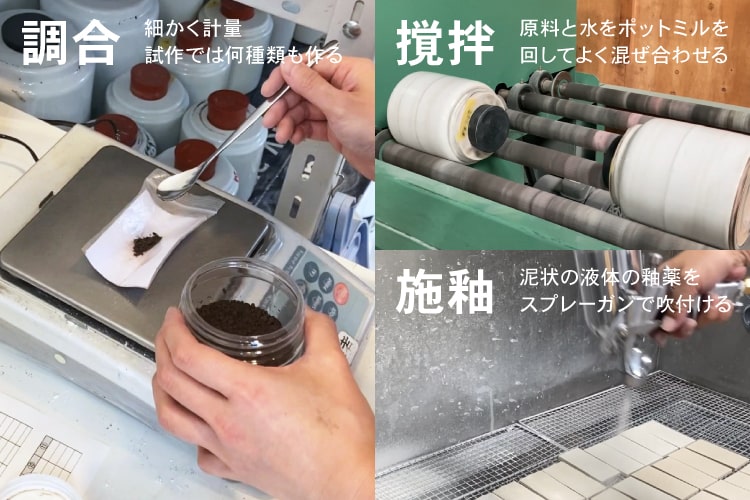

その中で、スプレーで釉薬を吹き付ける「施釉」工程や、手作業での絵付けの様子などもご紹介しましたが、今回は「釉薬(ゆうやく)」=「タイルの色」にスポットをあててみたいと思います。

もう少し踏み込んだ、色の開発の裏側部分を、何回かにわたってご紹介していきたいと思います。

工場紹介ブログの一覧はこちらからご覧いただけます

「タイルづくりの現場から」

「施釉編」… https://tile-park.com/blog/detail/27860

「施釉【番外編】手で描く」… https://tile-park.com/blog/detail/29155

わたしたちの工場には、「釉薬の開発」=「タイルの色」をつくる熟練の技術者がいます。また工場だけでなく、タイルパークの企画・デザイン室にも、陶芸の知識、技術をもったスタッフがいます。

少し前に、この「釉薬」の基本的な原料や調合の話、釉薬づくりの舞台裏をわかりやすくまとめたブログ、「釉薬とその原料・道具のはなし」は、その陶芸を学んできたスタッフが書いたもの。

焼き物に関する知識のない私にも、とてもわかりやすく、興味をもって読み進めることができました。先に読んでいただきたい内容になっていますので、ぜひご覧いただけたらと思います。

ブログ記事はこちら >>> 「釉薬とその原料・道具のはなし」

プリントしたタイルとは違い、釉薬を施して(施釉といいます)窯で焼いた、焼き物タイルの色は、焼く前と後では全く違う色をしています。

焼く前は、白っぽいものや茶色っぽいものがほとんどで、とても地味。

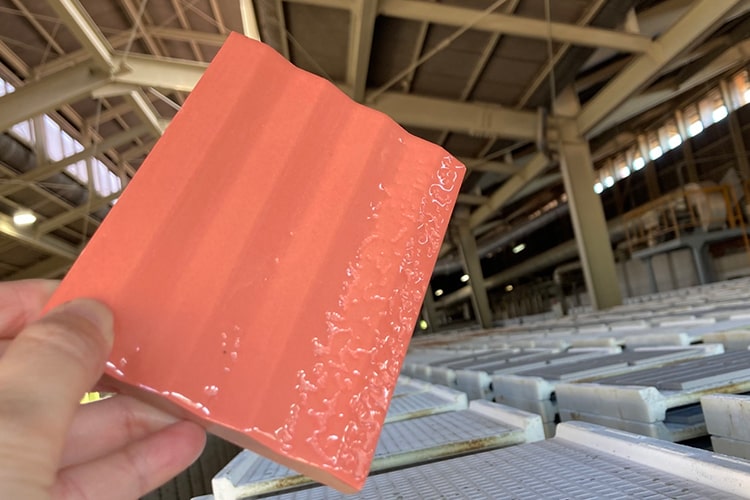

9月のイタリアでの展示会「CERSAIE」に向け、オレンジがかったピンク色、サーモンピンクのタイルを作ることにしました。

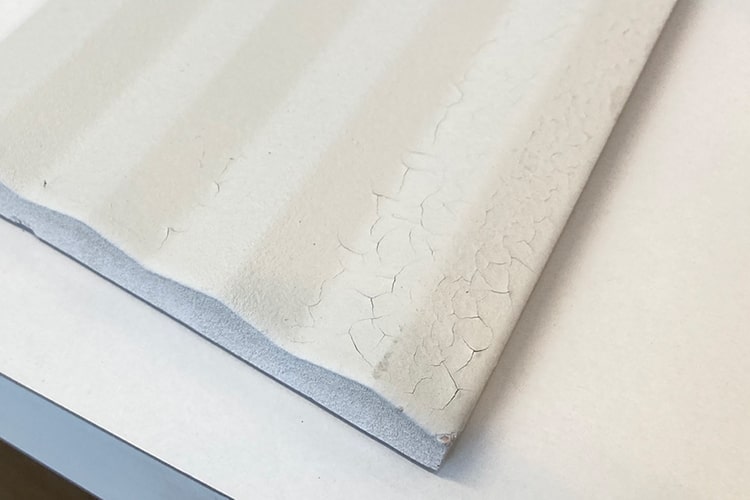

ピンク色のタイルの、施釉後、窯に入れる前の状態がこちら。

焼成前

赤とオレンジの「顔料」が調合されている

これが本当にピンクになるのか?と、焼き物の知識のない私には、到底想像もできません。

さて、さきほどの白いタイル、焼き上がりはいかに…。

なんと可愛いサーモンピンク!

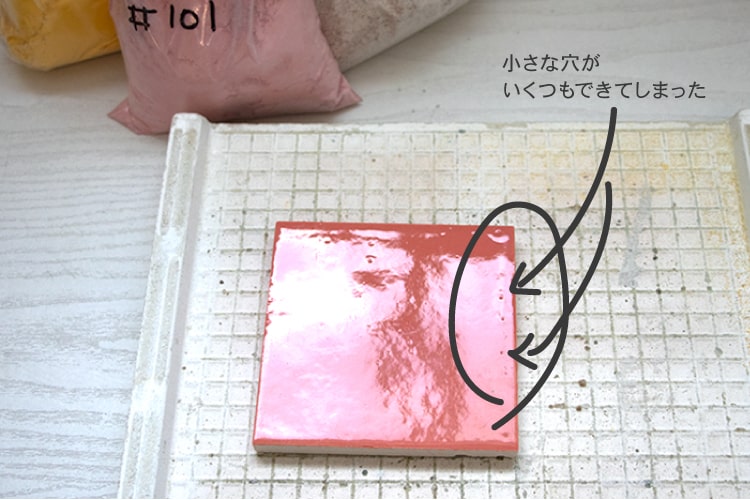

ですが、でもちょっと右側がブツブツ、ボコボコしてしまって何か変…。実はこれは失敗例。

なぜこうなったのか。それは、この異常な暑さも関係しているようで…

さきほどの焼く前の状態のものを、もう一度よく見てみると、表面の釉薬がヒビ割れて少し剥がれてしまっています。

ヒビ割れた原因は、暑さのせいで増えすぎてしまった「バクテリア」が犯人のようでした。ヒビ割れたものを焼き上げるとあんな風になってしまうのです。

保管場所を追われ、屋外にずらりと並んだ釉薬タンク。例年にない異常なまでの猛暑の日々が続いたせいで、なんと藻が発生する事態に。

バクテリアが増えすぎて、進化して藻になってしまったようです。

バクテリア?!と聞くと、なんだか汚くて悪い菌みたいなイメージがありますが、金魚の水槽のコケを防いで水質を良くしてくれたりと、実は暮らしに役立つ、いい面もたくさん持っているよう。

焼き物でも、粘土の中のバクテリアは、土の熟成を促し成形しやすくするというような、いい影響を与えてくれる存在なのだそう。

粘土を寝かすことでバクテリアが活発になり、粘土の可塑性(かそせい=形のつくりやすさ)が向上することがあります。しかしその一方で、過度な繁殖や酸素不足によって、粘土が腐敗してしまうこともあるのだとか。

参考:陶磁器お役立ち情報 | 陶器・磁器・陶芸・うつわ・陶芸技法など「粘土を寝かせると良い理由」

https://touroji.com/manufacture/tuchinekase.html

適度なバクテリアは、焼き物であるタイルにとっても必要であり、いい関係を保つことが重要なのですが、増えすぎてしまって悪さをした結果がこれでした。

焼くときに釉薬は溶けて、ある程度は流れますが、小さな穴があいて点々ができたり、ひどいときにはさっきのように表面がボコボコとなった状態で焼き上がってしまう。

こんな小さな点々でも商品にはならない

施釉した後に既にヒビ割れが出てダメだとわかるものもあれば、焼いてみないとわからないものもあったりと。

藻が生えてしまった釉薬は、泥状の液体の上をすくって水を切り新たな水と入れ替えれば、また状態が戻って使えるようになります。でも腐り具合がいき過ぎてしまうと廃棄せざるをえない場合も。一概には言えないようです。

(注:バクテリアは焼成によって死滅しますので、ご安心ください)

8月の暑い最中、バクテリアの悪さによる危機を乗り越え完成したサーモンピンクのタイル、グレーを合わせてパネルを仕上げました。

うねうねとした大きな筋面にツヤツヤのピンクがのって眩しいくらい。そこに合わせたのは相性の良いライトグレー、マットな質感で上品さをだし、ビビットなサーモンピンクを都会的なイメージに。

このタイルを作る切っ掛けとなったのが、今年の「ミラノサローネ」でした。

そこで目にしたテラコッタカラーとグレーの組み合わせ。レンガっぽい、落ち着いたトーンのくすんだ赤と、温かみのある土っぽいグレーの組み合わせが印象に残り、チェルサイエでの展示へ向けて構想を練り、いくつか新しいタイルを考えました。そのうちのひとつです。

そんなところから試作がはじまったこのタイル。

いままでのタイルパークにはない色。

さて、9月のイタリア「チェルサイエ」で、どんな風に見ていただけるでしょうか。

ピスタチオカラーのタイルや、温かみのあるミックスカラーのボーダーも、この繋がりで生まれたもの。

チェルサイエは今年で11回目の出展となります。いよいよ9月22日から開催です。

———————————————

タイルの国際見本市「CERSAIE」

Bologna-Italy 22-26 / 09 / 2025

●「TN CORPORATION」

ブース番号: Hall 36 Stand C65

———————————————

この記事の執筆者:吉田(タイルパークスタッフ)

カタログやコンテンツ記事などの各種広報物作成を担当。出版・制作会社を経て、転居を機にタイル業界へ。タイルの魅力を模索中。

■関連商品のご紹介■

断片(だんぺん)

今年新たに2形状が仲間入り。フラット、レリーフ、スジ面などなど。組合せも楽しめるシリーズ。

この記事で紹介したのは、おおきなスジ面。いままでにないカラー(*試作段階です)は、とても新鮮!さて、チェルサイエでの反応はどうかな??

→「断片」を見る

■おすすめサービス■