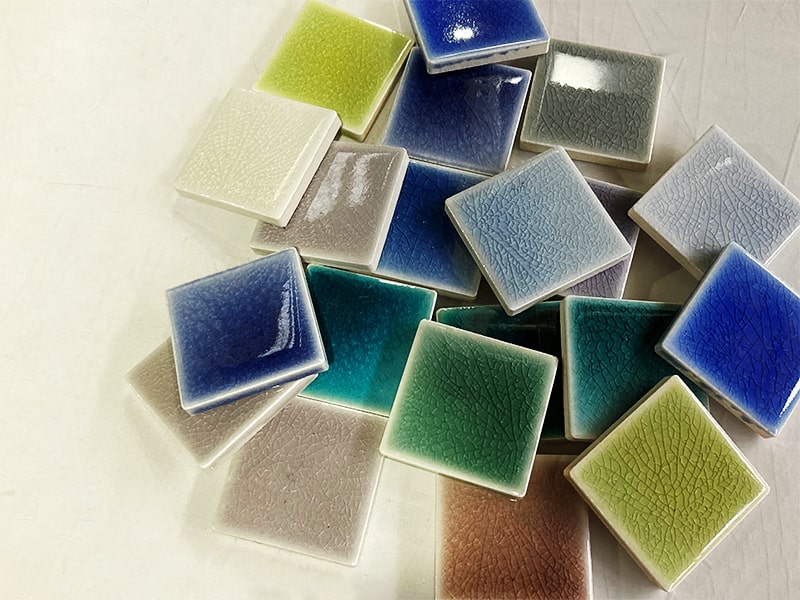

タイルを手に取ったとき、その表情を決める大きな要素が「色」だと感じるデザイナーの方は多いと思います。その「色」を作り出しているのが、私たち窯業技術者が日々試行錯誤している「釉薬(ゆうやく)」です。

やきものに詳しい方ならよくご存知とは思いますが、釉薬はただの絵の具ではありません。高温で焼かれることでタイルの表面にガラス質の膜を作り、美しさと機能性(耐久性や防汚性など)を同時に与えてくれる、いわばタイルの“化粧”。今回は、その釉薬づくりの舞台裏を少しだけご紹介します。

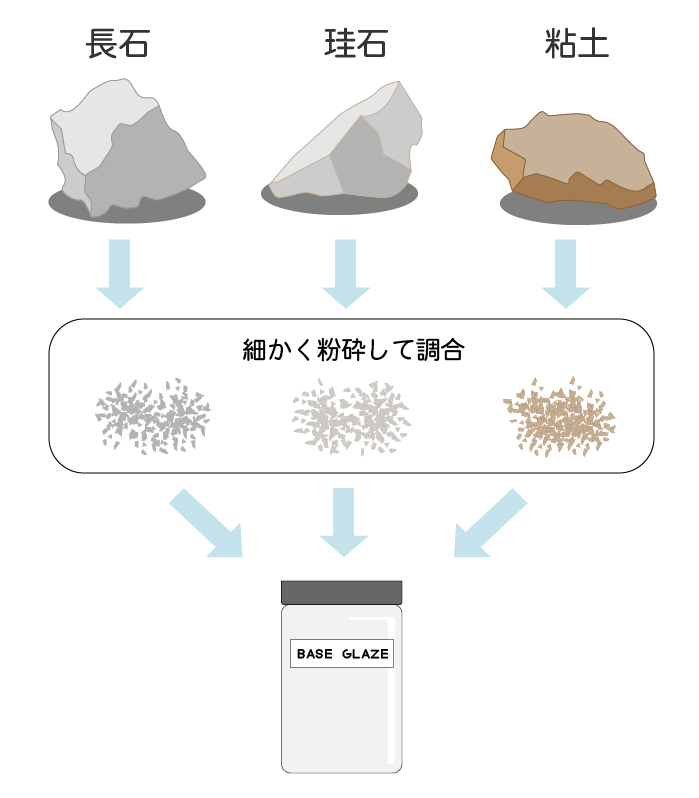

釉薬づくりの基本は「基礎釉」づくりから

釉薬のベースは「基礎釉」と呼ばれる、焼成すると無色透明もしくは淡い色となる基本調合です。ここに他の添加物を加えて透明度を調整したり、色味を加えることでさまざまなカラーが生まれます。

主な原料としては、長石、珪石(シリカ)、粘土などの鉱物があります。これらを混ぜ合わせることで、溶融温度や透明度、光沢感などの基礎性能を決めていきます。

タイルには少ないですが、お皿や壺などのやきものでは、青や茶色で絵付けが施されているのを見たことはないでしょうか。釉薬の下に絵を施す「下絵付け」と呼ばれるこれらの絵付けは、呉須や鉄で絵を描き、その上から透明な釉薬を掛けて焼き上げています(※デザインによっては、上に掛ける釉薬にも若干着色してある場合もあります)。土の温かみと絵の魅力を引き立てる、シンプルで魅力的な技法です。

ただし、これらの原料は天然の鉱物。採掘された場所や時期によって微妙に組成が異なり、それが色や質感のズレとして現れることがあります。こうした“自然素材ならではのブレ”もまた、焼き物の味わいとも言えるのですが、工業製品としてはやはり一定の安定性が求められます。

そのため、釉薬に色味を加えるときには、あらかじめ色が安定するように加工された「顔料」もよく使われます。

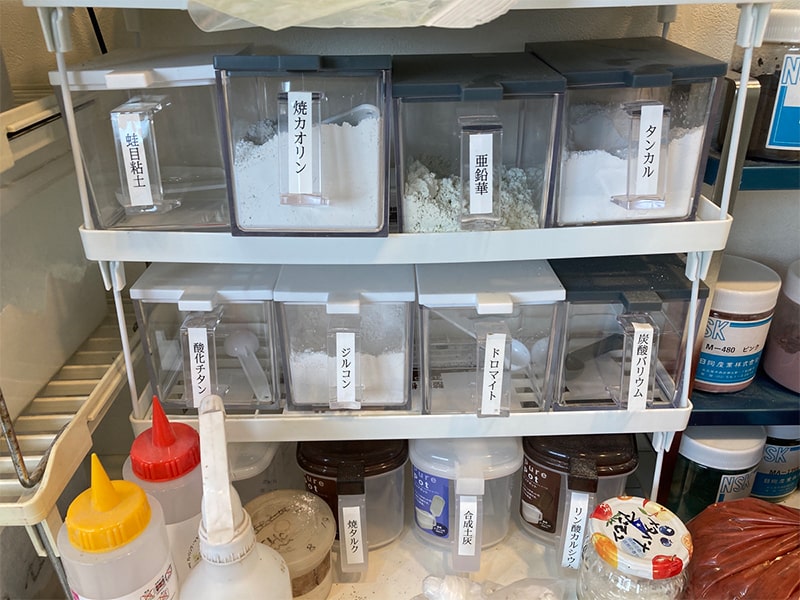

ベストなカラーは、実験室で生まれる

タイルの色を生み出す過程は、まさに“実験”です。調合室では数十種類の原料を細かく分類した容器が並び、それぞれがラベルで管理されています。

タイル産業は従来分業制で、釉薬づくりは釉薬屋さんが専門でおこないますが、TNの工場では自社調合の釉薬も多く使用するため、工場の片隅では日々釉薬の調合実験もおこなっています。

様々な配分で調合された顆粒状の原料は、陶磁器用のボールミルを使って、細かく粉砕・撹拌されます。粒子の細かさも仕上りを左右する要素のため、バランス感覚が試されます。

ポットの中に原料、水、陶製ボールを入れ、機械で回転させながら磨り潰す。

こうして調合された釉薬は、テストピースに施釉(せゆう)し、実際に焼いてみて色あいや質感を検証します。時には一つの色を生み出すために、数十種類ものパターンを試すこともあります。

窯業界に問われる「変化への対応力」

話が飛びますが、伝統産業というのはほとんどの場合、まず道具や材料から無くなります。

産業というのは様々な人やモノに支えられて成り立っていますが、産業全体の出荷量が下がって景況が悪くなると、まず立ち行かなくなるのが、それらを生産するのに欠かせない「道具」や「材料」「外注加工」を担っている関連会社です。

タイル業界も例外ではなく、たとえばタイルの「シート加工」を専門としてきた業者など、タイル産業界の一端を担ってきた会社の廃業をここ数年で何度も見てきましたし、自分たちの力不足に歯がゆい思いをしたこともありました。時にこうした会社から専用の道具類をありがたく譲り受け、これまで外注任せだったシート加工をすべて自社の工場内でおこなう体制をつくるなど、業界の変化に合わせて自社も変化することで、TNの工場は今でも操業をおこなうことができています。

また原料自体も市場から姿を消すことがあります。昔から陶磁器によく使われてきた「釜戸長石」や「福島長石」といった長石類は、原料の枯渇や鉱山の閉山によって現在では採掘されておらず、全国様々な場所で採掘される長石をブレンドした類似品が使われています。

釜戸長石(左)と福島長石(右)。現在はどちらも採掘されていない。

おそらくどんな産業にも言えることですが、昔からこの先もずっと安定した産業というものはありません。新しい価値が次々と世に産み落とされる中で、今まで通りのことを続けていればやがて取り残され、消えてしまうかもしれません。タイル業界も多くの変化が求められている今、つねに考え対応していかなければならないと感じています。

続けていくためのモチベーション

TNで釉薬開発を担当するベテラン技術者に、日々の仕事のモチベーションを聞いてみたところ、「お客様の希望どおりの調合結果が生まれると、お客様が喜んでくれる。単純だが、それが一番うれしい」と話していました。

「このタイル、いい色してるね」と言ってもらえる瞬間の裏には、何十回もの実験による苦労の数々や、多くの人々が繋いできた技術力があります。

次にタイルを選ぶとき、もしその表情に惹かれるものがあったら、ぜひその裏側にある釉薬の世界にも思いを馳せていただけたら嬉しく思います。

この記事の執筆者:金谷(タイルパークスタッフ)

タイルパークの商品情報管理やWEBサイト更新を担当。学生時代に学んだ陶芸の知識を活かし、タイル商品の魅力を発信。

■関連商品のご紹介■

ホワイトシリーズ

最もシンプルな白のツヤありタイルシリーズ。

様々な着色を施した意匠性豊かなタイルとはまた異なる、基本に忠実な美しさもぜひご検討ください。

→「ホワイトシリーズ」を見る

■おすすめサービス■