こんにちは。開発担当の吉野です。

最近は海外向けのタイルを開発していまして、そちらの方はあまりお見せするものでもないので開発ブログネタが無く。。。 ですので、今回は私個人のアンティークタイルコレクションの一部をご紹介致します。

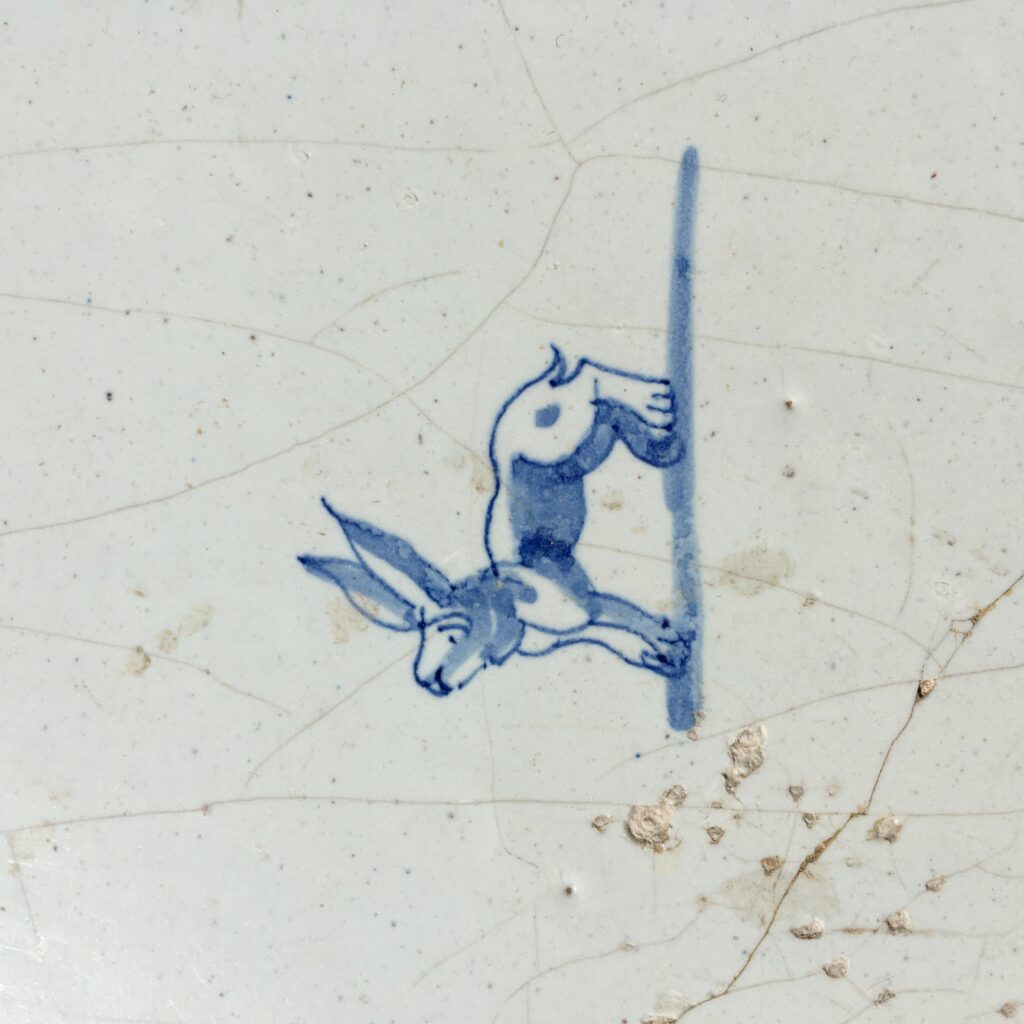

色々あるのですが、第一弾は『 兎のデルフトタイル特集 』です。お正月はとっくに過ぎてしまいましたが、兎年ですしね。 デルフト焼は、景徳鎮の染付や日本の古伊万里の模倣から始まった、オランダの焼き物です。中国染付や古伊万里とは製造方法が少し違っていますが、逆に錫釉のその柔らかさと素朴な絵付けが魅力的です。

まず一枚目は、1600年~1620年くらいに製作された初期の色絵タイルです。400年前ですね。日本で言うと関ケ原の戦いの頃です。年代を細かく判別しているポイントは、コーナーデザインがその年代に使われたものだからです。 コーナーデザインも時代によって変化していくので、時代を見分ける基準になるんです。そして兎の絵がまた抜群にかわいい。デルフトタイルと言うのは、釉薬を掛けて生の状態そのままのバサバサしてる描きにくい状態の上に絵付けをするので、基本ヘタウマと言うかそんなに絵が上手いものが少ないんですが、この兎はかなり上手く描けていますね。また色絵なのにブルーのウサギと言うのもまた珍しい表現です。通常は大体ブラウンです。

次の二枚目も1600年~1620年のものです。こちらはブラウンのウサちゃんです。気付かれた方もいらっしゃると思いますが、一枚目の子と描き方が似ているんです。恐らく同じ工房の作品かと思われます。ブラウンの子も抜群にかわいく、 まつ毛があるので雌?のように見えます。対してブルーの子は雄っぽいので、勝手に番いのつもりで飾っています。

最後はほんの少しだけ時代は下り、1600年代後半のものです。当時、多くの工房で多くの職人さんが描いているわけですから、描き方にも様々なタイプがあります。この子はディズニーアニメのような描き方で個性的ですね。何故か眉毛?があります。

今回は 『 兎のデルフトタイル特集 』 でしたが、天使や様々な動物のデルフトタイル、他の様々な時代のヨーロッパアンティークタイルから日本のマジョリカタイルや敷瓦、現在のダントーさんの前身『 珉平焼 』の初期のタイルまで、色々とコレクションしているのでアンティークタイルのネタならば暫くは尽きません。

次回も開発ネタが苦しければアンティークのお話になるかもです。

前回の投稿で少し触れましたが、3月いっぱいでTNを離職予定でした。ですがあと半年は在籍することになりましたので、あと半年間だけですが、よろしくお願い致します。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)