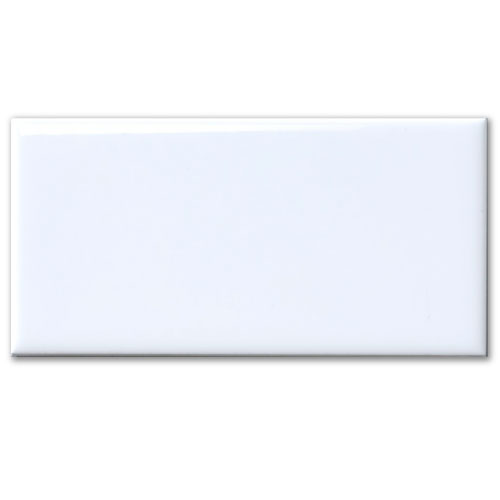

【 メトロ 】

ベーシックの中に品性を宿す

大人のスタンダードタイル

タイルパークでも長年人気が続く内装タイル「メトロ」シリーズをご紹介します。

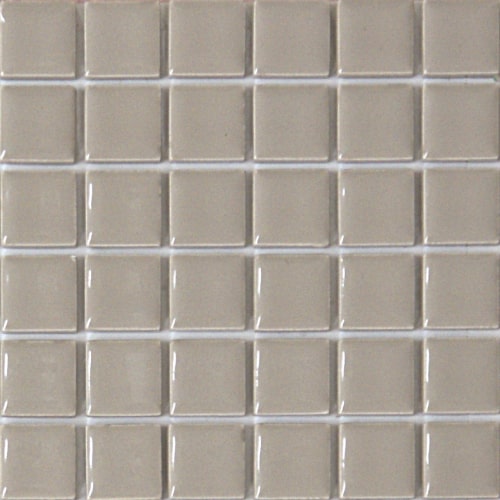

フラットなツヤ有りの長方形タイルである「メトロ」。それだけ聞くと一見どこにでもありそうな定番のスタイルですが、メトロの場合は品の良さを感じるニュアンスカラーがその一番の魅力。透明感をのあるクリアな風合いも相まって、美しく洗練された内装仕上げにピッタリなアイテムです。住宅のキッチンや洗面台から、飲食店やヘアサロンといった店舗の内装やパウダールームまで、幅広くご採用いただいています。

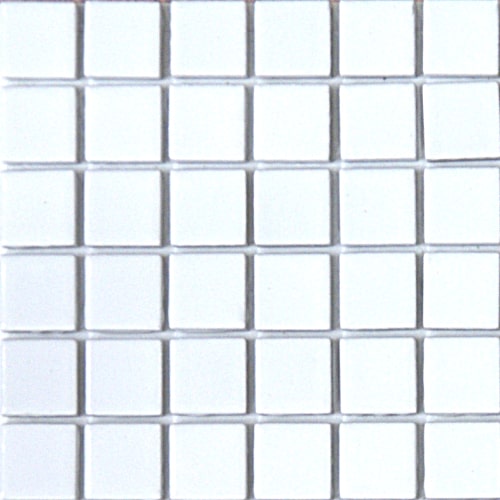

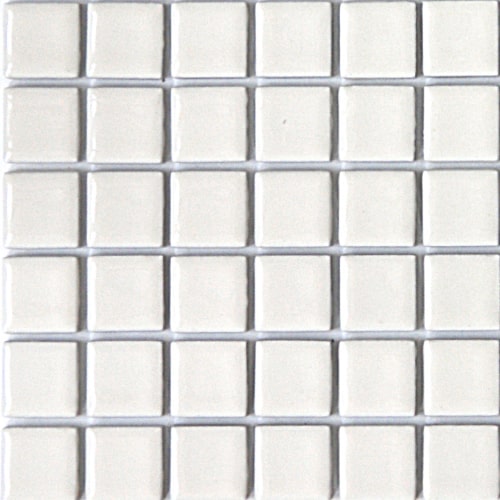

洗練された4種類のカラー

「メトロ」シリーズでは、ホワイトカラーの類似製品となる「サブウェイ」シリーズよりも柔らかみのある澄んだ白や、品の良さを感じるニュアンスカラーなど4種類をご用意。

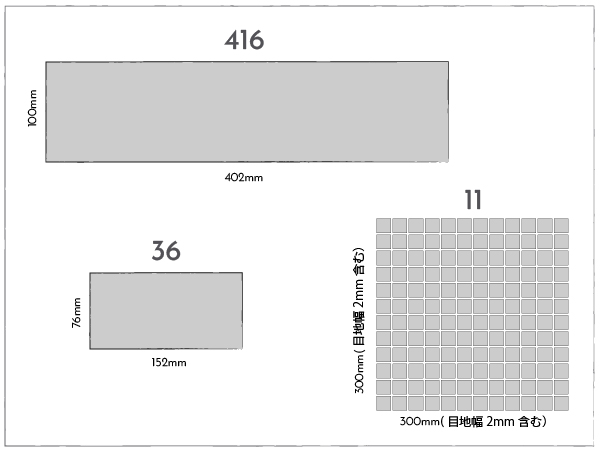

組み合わせも可能な3種類の形状

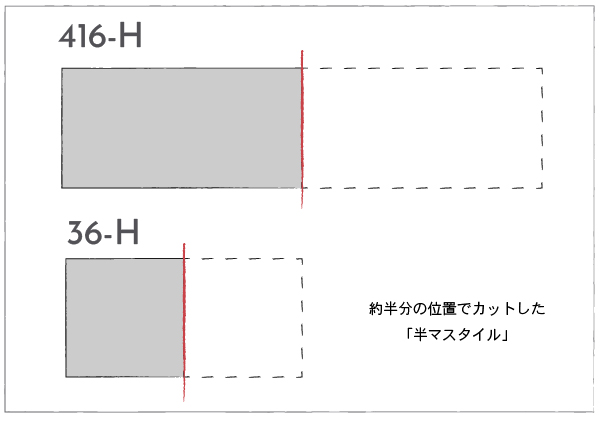

ゆったりとした幅広の402x100mm(416)、定番的で扱いやすい152x76mm(36)、モザイクタイルの23x23mm(11)の3形状がございます。厚みはすべて同じ9.5mmのため、2種類以上を組み合わせた施工もおすすめです。

長方形2種は半マスサイズのカット品もご用意可能。

製品一覧

【在庫についてのご案内】

※モザイクタイル(11)はメーカー廃番のため、在庫が無くなったものから販売を終了いたします。ぜひお早めにご検討ください。

※HLNA36は現在欠品中です。ロットの都合上、現時点では在庫の再入荷が決まっておりませんので、類似品のSUB-Chocolateもぜひご検討ください。再入荷は決定次第ホームページでご案内いたします。

「メトロ」をご購入いただいた皆様へ

タイルパークでは「メトロ」の施工事例写真を募集しております!ホームページやSNSで紹介させていただける場合は、ぜひ下記の応募ページより写真をお送りください。

おすすめサービス案内

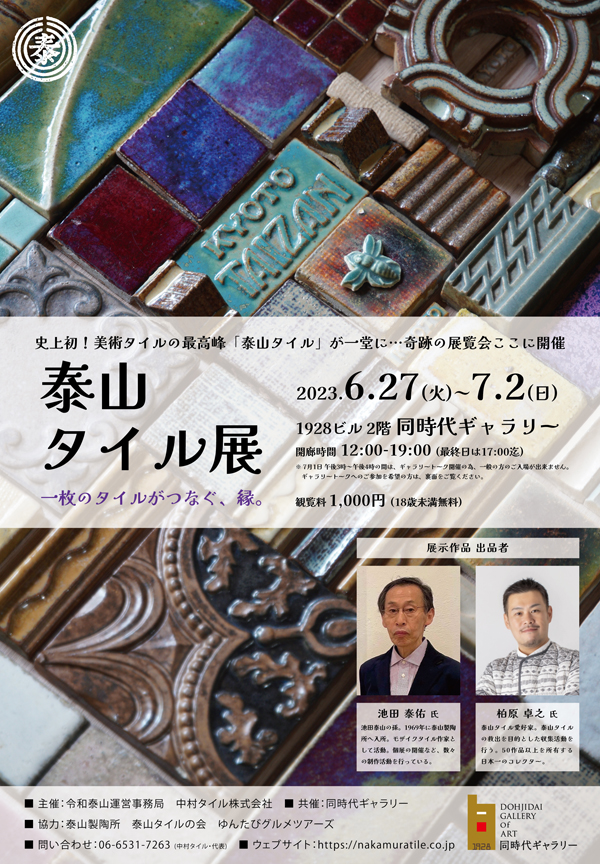

美術タイルの最高峰「泰山タイル展」

こんにちは!タイルパークの金谷です。

6月27日~7月2日のあいだ、京都の三条御幸町にある同時代ギャラリーで「泰山タイル展 一枚のタイルがつなぐ、縁。」と題された展覧会が開催されました。滑り込みで観に行くことができたこの展覧会について紹介したいと思います。

時代と人の手のパワーを感じる泰山タイル

ギャラリーのある1928ビルの2階に上がると、すでに入口からお客様が溢れ出そうなほどの賑わいを見せていました。事前の確認不足で着いてから知ったのですが、どうやら訪問したのはトークイベントが行われる日だったため、特別にお客様が多い日だったようです。せっかくの撮影OKにもかかわらず、写真が少ないブログになってしまいますがご容赦ください。

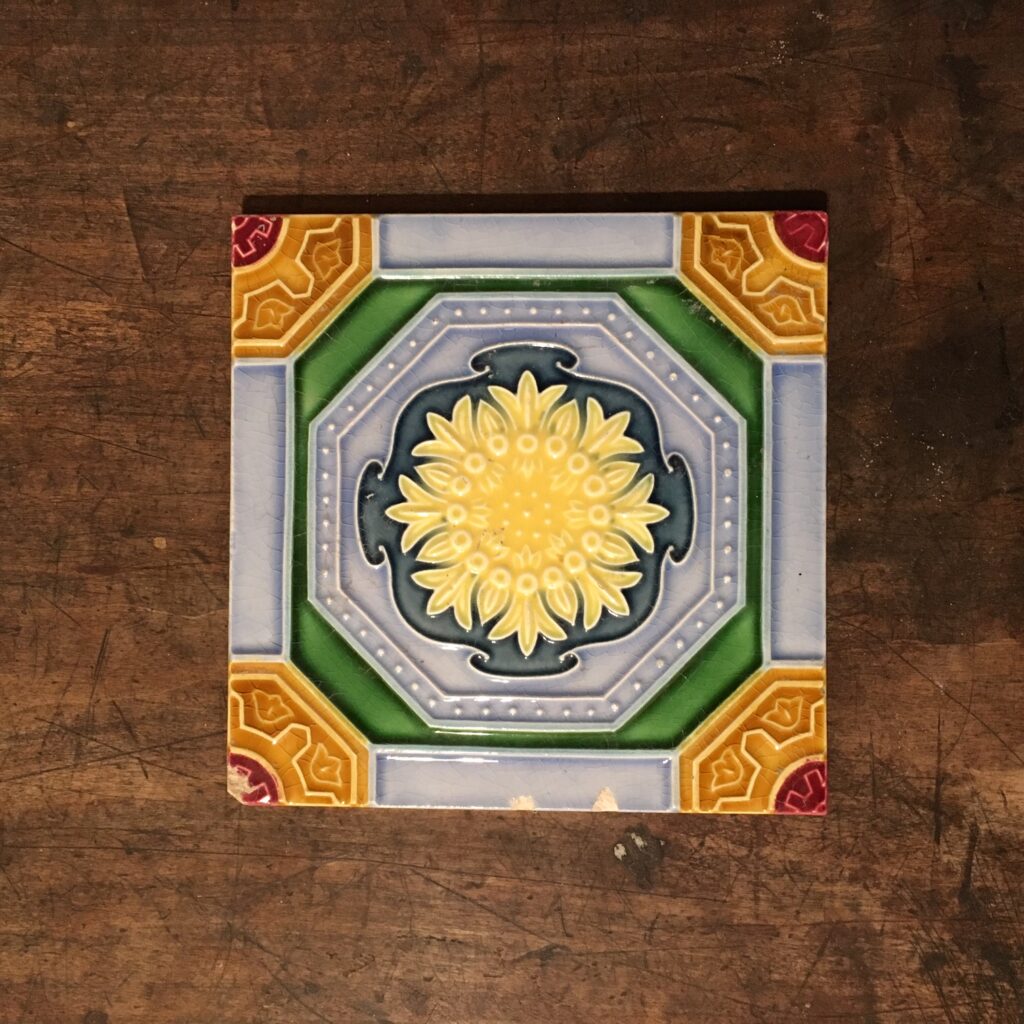

中へ入ると、目に飛び込んでくるのは手起こしされたパワフルなタイルをびっしりと貼り付けた壁。中でも私が気になったのが「辰砂(しんしゃ)」と呼ばれる赤い釉薬のタイル。色とりどりのタイルの中でも強いインパクトをもって迎えてくれます。

タイルメーカーとして製造や販売を近くで見ているので、当然赤いタイルを見る機会もありますが、この「辰砂」の赤というのはとても独特で不思議な色です。同じ「赤」でも非常に深みがあって、悪い言い方をすればかなり毒々しく・・・(実際、辰砂とは「水銀」の別名でもあるのだそうです)。

ちなみに陶芸の辰砂釉は「銅」を添加した釉薬を「還元焼成」して発色するという、現代では工場で作るのがいろいろと難しい釉薬です。こうした製造についての話も別の機会でブログに書ければと思っております。

「泰山タイル」は大正~昭和中期に京都で操業していた「泰山製陶所」で生産されていた装飾タイルを指します。

急速な近代化の波が押し寄せるなか、スペイン風邪の流行を大きなトリガーとし、衛生的な建築資材として急速に拡がりをみせた日本のタイルですが、そのなかで泰山タイルは手作業による生産と意匠性へのこだわりから無二の価値を生み、「美術タイル」などと呼ばれ様々な近代建築を彩りました。

装飾性の高い役物も

ファインアートなどの「美術品」は、そこにあって鑑賞するだけで価値があります。「工芸品」は使ってこそ価値が生まれるものなので、「美術タイル」は両方どりの「美術工芸品」に分類されるかと思います。

タイルはあくまで建築や空間を彩るパーツの一つ。ギャラリー内では実際にタイルを手で触れて鑑賞することもできますが、1枚1枚のタイルを個別に見ていても真の価値は見えてきません。場内で放映されているムービーに映る、泰山タイルを施工した建築を見ていると「空間の中に居場所を得たタイルはなんてかっこいいんだろう!」と、見え方がぐるっと変わることに驚かされました。

時代が後押しするもの

柔らかくゆがみのある形状は目地幅に強弱を生み、色むらのある釉薬は力強く側面に流れ落ちてサヤに焼き付いた跡を残し、ぽってりとした色気のある釉薬面にはよく見ると小さな気泡の穴が空いています。

どれも乾式プレス成型の大量生産タイルでは嫌われる要素です。

というより、「嫌う人もいるから、嫌われないように」作った結果、こういった要素は往々にして排除されやすくなります。

しかし、泰山タイルに見られるこれらの要素のなんと魅力的で愛おしいこと。建築業界全体の潮流もこうしたタイルの価値を後押ししたことは、この頃に「泰山タイルっぽいタイル」がたくさん世に生まれたことからもわかります。

時代は変わりましたから、当時と同じ価値観を貫くことはできません。しかし、現代のタイルは大量生産・大量消費。とくにサイクルの早いインテリアにおいては、解体と共に廃棄される運命がそう遠くない未来に必ず待っており、また保存されて後世に残されるほどの価値も正直に言えばありません。

これからもずっとこのままで本当にいいのか、いちメーカーの人間として泰山タイルを見ていると考えさせらるところがありました。

なお、展覧会にあわせて泰山タイルの公式HPが開設されたそうです。泰山タイルがお好きな方、この記事を読んで興味を持っていただけた方は、ぜひご覧になってみてください。

https://taizantile.com/

====================

====================

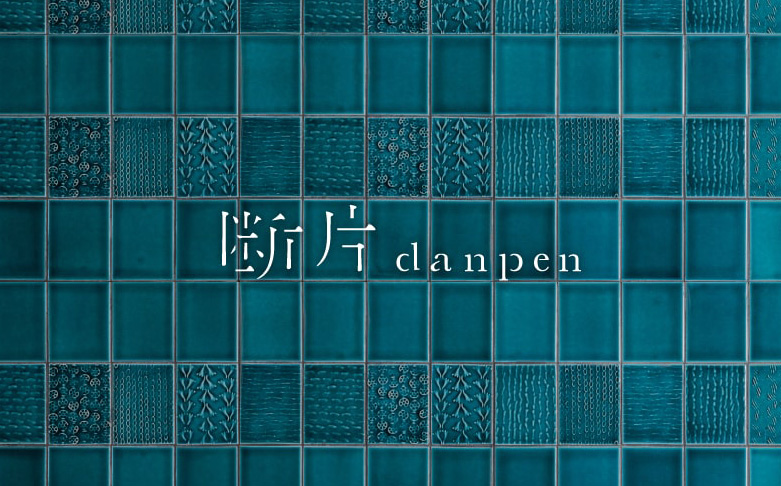

作り手の思いを手でかたちにする。作り手ベースのコンセプトから生まれたタイル

▼「陰翳(いんえい)」

▼「断片(だんぺん)」

箸を支える、環境を支える。製造現場の「もったいない」から生まれた箸置き

クラウドファンディングサイト「Makuake」でプロジェクト実施中!8月20日まで。

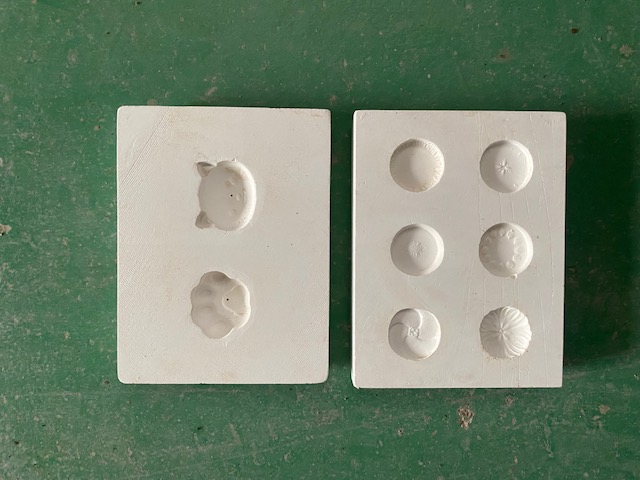

型の作り方

こんにちは、T2の冨田です。

じめじめした日が続いていますね。梅雨って字面は美しくて好きなんですが、蒸し暑くてもっとも嫌な季節かもしれないです、、。

夏の暑さの本番が来る前に、先日、社内のパートさん向けのワークショップが行われました。

本日はそのワークショップで使用したものを用いながら、型の作成方法をご紹介しようと思います。

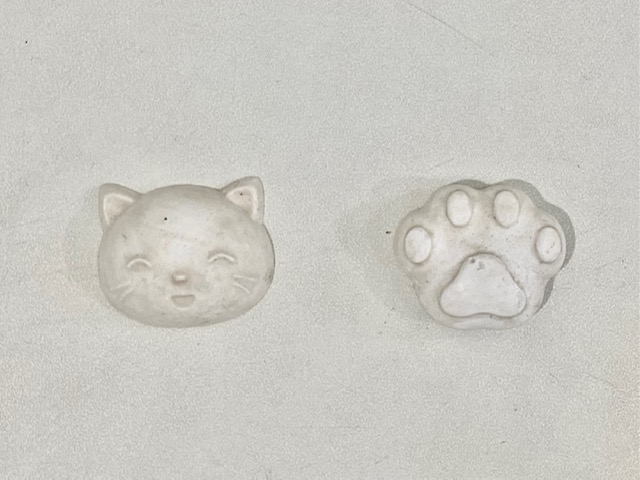

まず、粘土か石膏で原型を作成します。

・粘土原型

成形しやすい一方で、そのやわらかさから形の精度に若干甘いところがでます。

少し硬くしてから(完全には乾かさない)型作りに使用します。

粘土原型は型から外すときに変形させ、もいで取り出せるので、多少融通利くのがよいところですが、元の形状をなるべく維持したまま取り出したいときは油を少し表面に塗ってあげます。今回は型を何個か作成したかったので塗布しておきました。(これは椿油)

・石膏原型

かっちりとした印象のものが作れます。良くも悪くも形のアラが見えやすいです。

作り方は石膏を削り出す方法、あるいは粘土原型から型を作りそこから石膏原型をつくる方法があります。

石膏原型はとくに引っ掛かりがない外開きの形であること(抜け勾配と言います)を確認しながら作成、または型割を決めます。

出来上がった原型には離型剤(あるいはカリ石鹸)を塗りコーティングをします。これをしておかないと型作成時に、原型と型との石膏同士がくっついてそのまま取り出せなくなってしまいます。(これはもうどうにもならない、とても悲しいこと)

抜け勾配になっていない場合も型から原型を取り出せなくなります。また粘土原型を使用し粘土の柔らかさを利用して無理やり型を作成したとしても、成型時に同様のことが起こります。

抜け勾配は、型作りにはとても大事なことです。

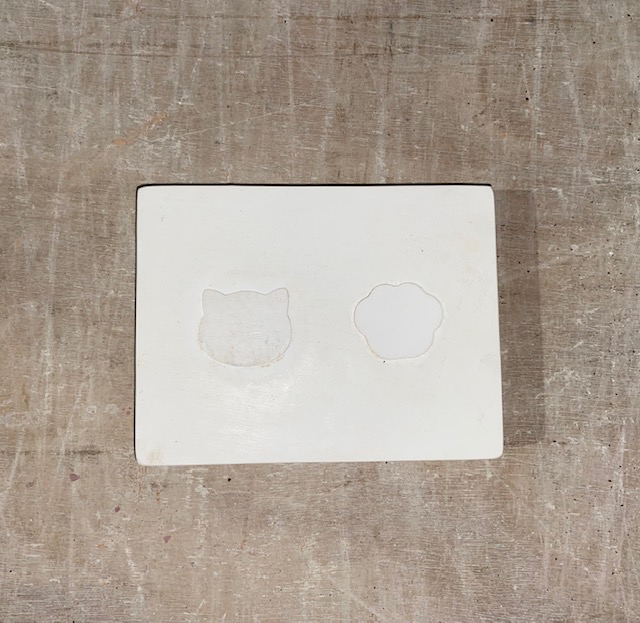

原型の準備が出来たら外枠を用意して、中に原型を置き、石膏を流します。

石膏は元は焼石膏という粉状のものです。これを70%くらいの水と合わせて、攪拌することで化学反応が起き白くて硬いよく見る固形のものになります。

水と合わせた石膏は攪拌と共に少しずつ反応していき、混ぜていくにつれ、だんだんととろみがついていきます。ヨーグルトより少し手前のゆるさが型に流しこむタイミングです。これがなかなかデリケートで、混ぜが足りないと気泡の多い脆いものになり、混ぜすぎるとみるみる固まってしまい、、といった具合で、石膏をベストな状態で固めるのには経験値が必要です。

ちなみに石膏は固まるときに手で触れてわかるくらい熱を帯びます。 そして温かさが引いていくと共に徐々に硬さを増していきます。

この温かいタイミングが固形ではあるがやわらかく、最も加工しやすいタイミングです。食器や立体物を作る場合は、この時に荒削りをしたります。

また石膏は固まるとき、発熱と共に膨張します。なので熱を帯びているときが原型を型から取り出すよいタイミングです。

→ 対策:空気穴をつけてあげるとエアーで取り出せる

原型が取り外せたら、型の角を削り、また裏側を削り水平をだすなどして整え、二日ほど乾かして完成!

石膏は水を吸う性質があるので、これに粘土を詰めて、水を吸わせることで粘土を固めながら成形します。

ワークショップのお話はまた別の回にてご紹介させていただきます、お楽しみに!

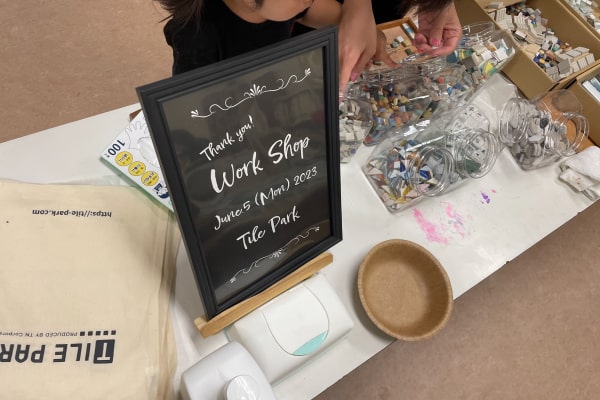

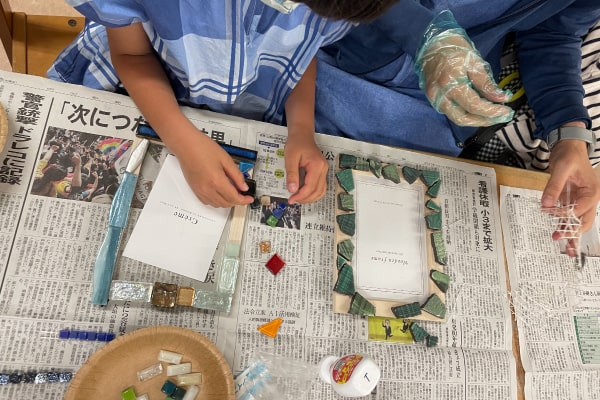

出張ワークショップ

TILEPARK杉山です。今回はワークショップの様子です。

6月初旬、犬山市の幼稚園に依頼を頂き、出張ワークショップを行いました。

小物入れと写真フレーム、トレーの三種類の中から体験していただきました。

サンプル品やシートの端材、廃盤になった商品を中心に、ガラスタイルやカラフルなタイル、クラッシュタイルなど、様々な形のタイルを用意しました。

皆さん熱心に選んでくださり、「このタイルかわい〜!」「キラキラしてる」「これ、どこに使えるかな?」と言う声が聞こえてきます。

タイルの位置を決めて、いざ貼り付け!!

子どもも大人も全集中!!

とってもすてきな作品が出来上がりました!

それぞれに個性があって素敵です。

役員さんも、ご参加いただいた方も皆さんあたたかくてとても楽しい時間でした。ありがとうございました!

「楽しかった」「またお願いします」と言ったお言葉も頂き、嬉しく思います。

次は社内で行ったワークショップをご紹介します。お楽しみに!

ちょっと熱いです。マクアケ裏話

こんにちは!クラファンサイトMakuakeにて「タイルノハシオキ」プロジェクトを

担当している杉山です。ブログを読んでくださっている方の中にも当プロジェクトを

応援してくださっている方がいる様で、嬉しいです。

8/20までの限定プロジェクトなので「どんなプロジェクトなのかな」と興味のある

方、ぜひサイトを覗いてくださいね!(拡散も大歓迎です!)

さて、今回は「タイルノハシオキ」プロジェクトの裏話を少し。

『タイルの端材で作った箸置きを商品化しよう!それをマクアケに出してみよう!』

そんな声から、試作段階までは完成していた「タイルノハシオキ」。

試行錯誤を重ね、ついに完成。

よし、いざマクアケに。・・マクアケに?どうやって??何から始めればいい?

私自身、ECサイトなどに販売経験も無く、サイトの構成等もよくわからない。

う〜ん、これは困った・・・。

「タイルノハシオキ」の魅力は、どうしたらサイトを見る方に伝わるんだろう。

しかしマクアケのサイトとにらめっこしていてもプロジェクトは進まない。

そこから構成の作り方、箸置きの魅力が伝わるようなキャッチフレーズ、写真撮影、

文章の添削・・社内で各分野に長けているスタッフにも協力してもらい、皆で何度も

チェック・ブラッシュアップし、プロジェクトを開始することができたのです。

何かを販売するのにはたくさんのタスクがあり、順序がある。そしてその物の魅力を

伝えるために、熱い想いを持つたくさんの人が動いている。

今回のプロジェクト制作にあたり、色々な事を学び、なんだか経験値がアップ・・・

した様な気がするのでした。

敷瓦-日本のタイル-

こんにちは。試作担当の吉野です。前回に引き続き、今回も日本のアンティークタイルのご紹介です。今回は敷瓦です。

日本のタイルのルーツは六世紀に仏教とともに中国から伝わった瓦や塼だと言われています。奈良時代から寺院の床にいぶし瓦のような陶板(敷瓦)が敷き詰められて使われていました。

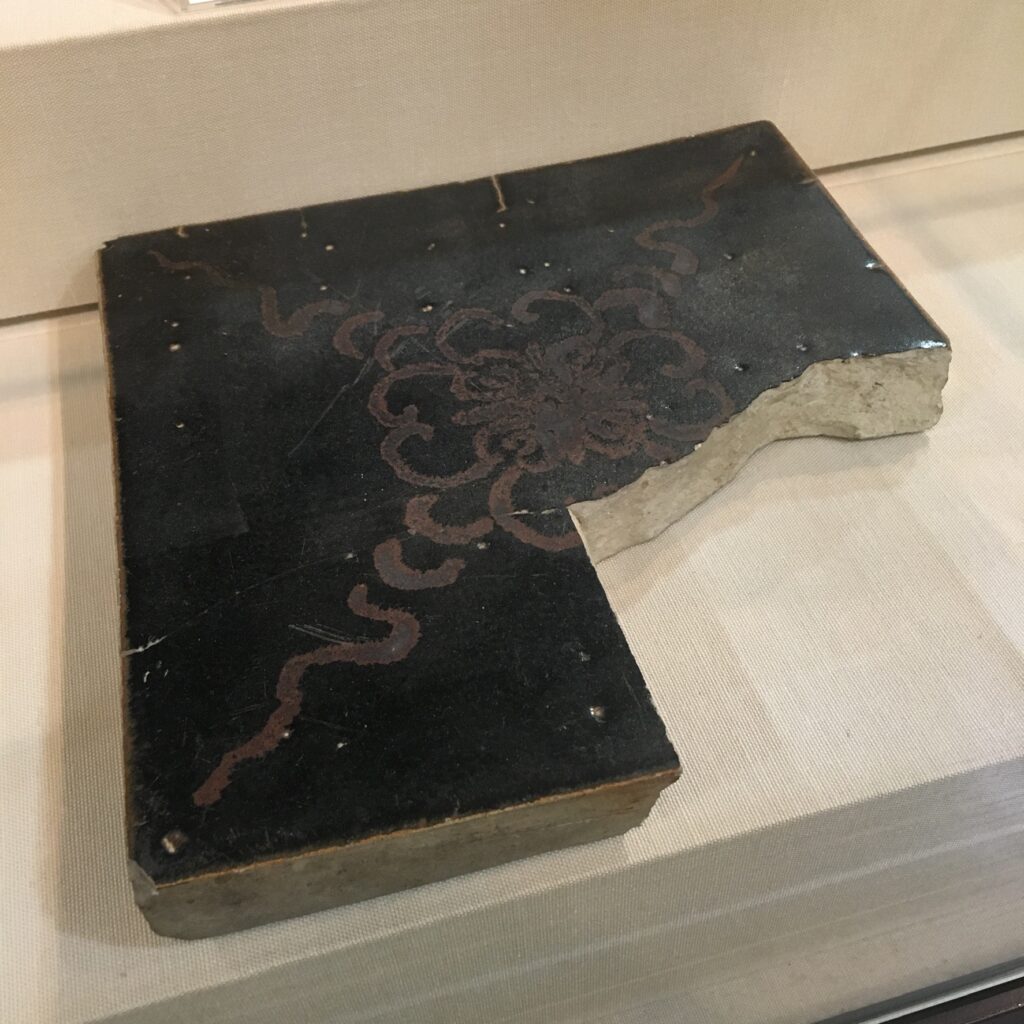

今回ご紹介する敷瓦はもう少し時代が下り、江戸時代頃の釉薬が施されたものです。まず一点目。 瀬戸市の定光寺(1636年創建)源敬公(徳川義直)の焼香殿の床に使われているものと同じものと思われます。 定光寺の敷瓦は日本最古の施釉タイルと言われています。濃い色の鉄釉を施した上に薄い色の鉄釉で模様を描いています。以前定光寺のものと同じタイプのものなのか、定光寺へ確認にも伺ってみました。

左も少し珍しい模様のタイプです。二枚同時に東京の展示会で求めました。

定光寺に伺った時の写真です。 焼香殿は保護の為のアルミサッシが取り付けられ、自由に入れないようになっています。サッシ周りの杉板?も保護材のようです。保護のガラスの関係で少し見にくいのですが、三枚目の写真でぎりぎり敷瓦の模様が確認できます。

下記の写真は瀬戸の瀬戸蔵ミュージアムに所蔵されている窯跡発掘品です。ほぼ同じタイプですね。瀬戸市の上水野地区 にあった穴田窯の出土品です。

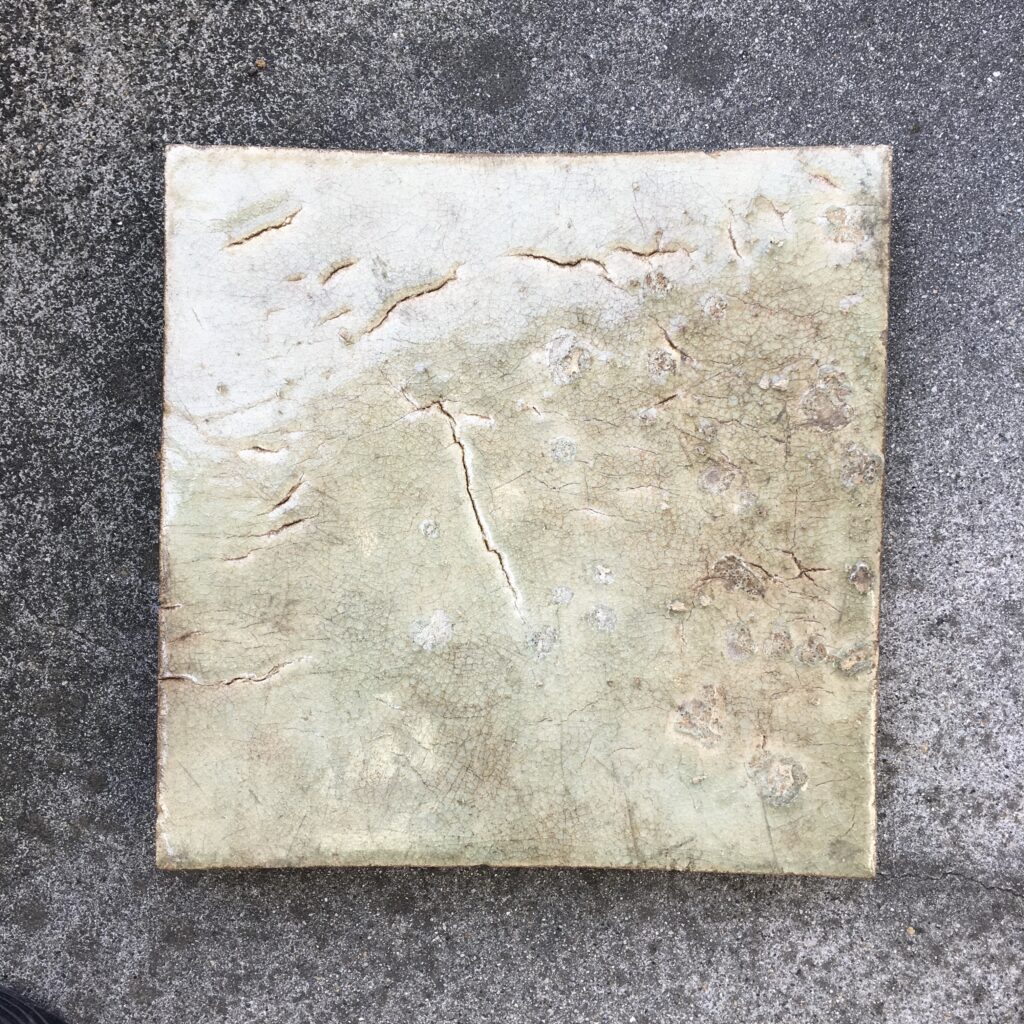

では二点目です。 江戸時代初期、このタイプの瀬戸周辺で作られた敷瓦の最初期のものと思われます。御深釉の様な細かい貫入釉が綺麗ですね。貫入の細かさは古さ(時間)に比例するらしいです。この敷瓦は東京の展示会で骨董屋さんから求めましたが、後日美濃古陶磁研究会の集まりで元の?コレクターの方に偶然お会いしました。同タイプとかではなく現物そのものの元持ち主の方です。骨董収集をしているとこんな偶然も起きます。骨董はコレクターからコレクターを巡り巡っています。

先にご紹介しました3点とあと3点の合計6点は骨董雑誌『小さな蕾 No.644 (2022年1月号)春の美濃古陶会特集』にて掲載して戴きました。敷瓦の中にも、よく見かける模様のタイプとなかなか見かけない模様のレアタイプが存在するようです。詳しくご紹介しなかった3点は釉薬は違えど、模様は同じですね。これらの敷瓦は古い建物を取り壊した際に回収されたものだと思いますのでなかなか貴重なものです。大事にしたいものですね。

仏教美術は全く詳しくないのですが、何故か惹かれる敷瓦です。

次回も宜しくお願い致します。

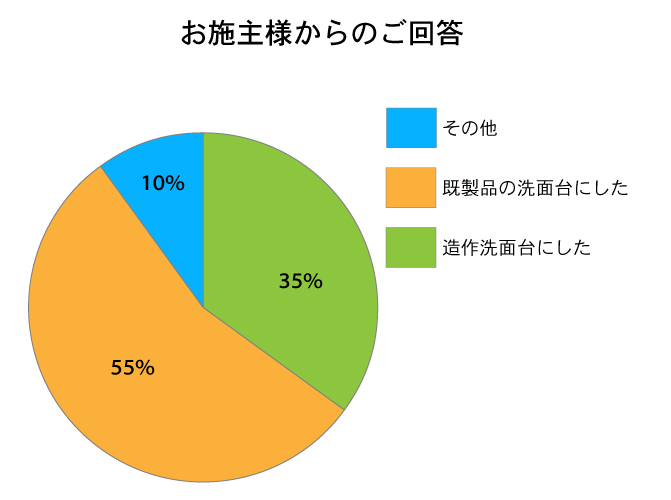

住宅洗面台についてのアンケート結果【その2】

5月末から6月上旬にかけておこなった「住宅洗面台についてのアンケート」。短い回答期間にもかかわらずたくさんのご回答をいただき誠にありがとうございました!

回答結果の続きをご紹介してまいります。ここからしばらくは、これまでに自宅の新築・リフォームをおこなっている方からのご回答です。

前回までの内容(その1)はこちら>

Q. 洗面台にどんなタイルを使用していますか?

複数選択式の質問でしたが、選択数の多かったものが以下の3つ。

・シンプルな色のタイル

・モザイクタイル

・正方形のタイル

サイズの部分では、大きめのタイルを選んでいる方は少なかったです。モザイクタイルも種類がいろいろありますが、業者の皆様にお聞きした「人気のあるタイル」への回答とあわせてみると、「シンプルな色のモザイクタイル」の採用率が高いようですね。

ただしタイルパークに寄せられた洗面台の施工例を見ていると、実際にはサブウェイタイルのようなサイズのものを洗面台に使用するケースも結構増えているようです。

Q. 洗面台をタイルにして良かった点はありますか?

自宅の洗面台でタイルを使用しているお施主様に聞きました。

・見た目が美しく仕上がったこと

・耐久性があること

・豊富なデザインから選べたこと

・訪問客が褒めてくれること

などのご意見が多かったです。意匠(デザイン)の面と機能面、両方で満足の得られる仕上がりにすることができたようです。「訪問客が褒めてくれること」はとても嬉しい点ですね!

Q. 洗面台をタイルにして失敗したと感じたことはありますか?

続いてはタイルにしたことによるマイナス面について。

タイル自体に何かトラブルが起きているというよりも「固いものが当たってひび割れをしたら補修が大変そうだな・・・」といった先々のメンテナンスに対する心配や、「表面がザラザラのタイルを選んだため吸盤やフックがつけられなかった」というご意見がありました。

ちなみにフックの件のご回答者は「逆に小物類をあちこちに付けてしまうことなく、スッキリ収納する工夫をするようになった」とも付け加えてくださっていました。

しかし、やはりマイナスの要素として皆様が一番気になっているのは「目地の部分が汚れること」が圧倒的。

目地とタイルは切っても切り離せない関係。どんなに気に入ったタイルを見つけても、目地汚れを気にして採用しないという方も時々いらっしゃるほどです。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

【閑話休題】 目地の汚れ、どう防止する?

①防カビ効果のある目地材を選択する

とくに洗面台は石鹸カスや水滴も残りやすく、目地部分の汚れやカビを100%防ぐことは困難です。しかし、最近は防カビ効果のある目地材も販売されていますので、そういったものを選ぶことで少しでも発生を抑える工夫は可能です。

②しっかり換気する

カビ防止の鉄則は何といっても換気をすること!目地材は一度硬化すれば比較的乾きやすい性質のため、表面の水滴を拭き取って毎日換気をおこなえばカビの発生抑止に繋げることができます。

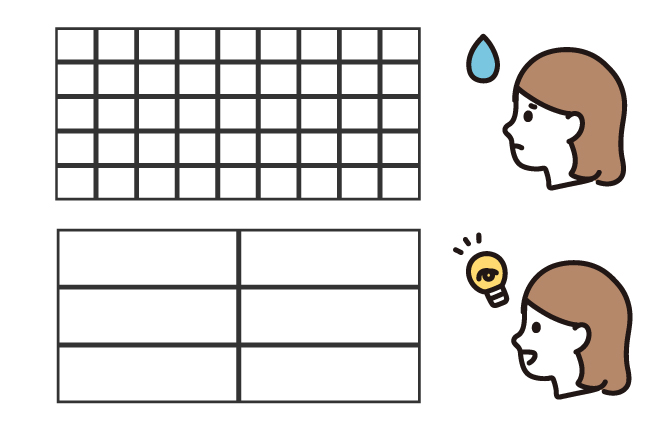

③大きめのタイルにしてみる

タイルではなく「目地」が汚れるのなら、そもそも目地の面積を少なくしてしまうのもひとつの手。

「水まわり=モザイクタイル」というイメージが強いかもしれませんが、モザイクタイルは1枚1枚が小さい分、目地の面積がどうしても多くなってしまいます。

たとえば150~300mmくらいの大きいタイルで施工してしまえば、モザイクタイルを使用したときと比べて目地面積は圧倒的に少なくなります。灯台下暗しな解決案としてぜひご一考ください。

★「目地を無くす」はおススメしません

「汚れがいやなら、目地を無くせば良いんじゃないの?」というご意見も時々聞きますが、目地幅には目に見えないようなタイルの歪みや寸法誤差を逃がしたり、地震で躯体が動いたときにタイル同士の接触による剥落や破損を防ぐという目的もあります。

また目地材が入っていないと下地の方へ水が伝わってしまうので、かえって下地のカビ発生にも繋がります。タイルを提供する側としては、目地無しの突き付け施工は後々のリスクの方が大きいため基本的に推奨できません。

〇 〇 〇 〇 〇 〇

Q. 工務店や内装業者は相談にのってくれましたか?

「洗面台にタイルを使用したい!」と思っても、DIYを前提としていなければ、実現できるかは実際に施工をしてくれる業者様次第。

このアンケートは率直なところを聞かせてほしいと、あえてネガティブな選択肢も入れていましたが、多くの回答者は「タイルを自由に選ばせてもらえた」「施工まで手配してもらえた」と、協力的な業者様と一緒に実現できたようでホッとしました。

一方「メリットやデメリットをしっかり教えてもらえた」を選択している方は少なかったので、ここはまず私たちメーカー側がしっかり伝えていく努力が必要だと感じました。

もちろん中には「タイルを使いたい場合は別途ご自身で・・・」というケースが無いわけではありません。

契約した業者様が過去にタイルを施工した事例が無く、仕上りが保証できないといった面でお断りしている場合もあるかもしれませんが、「費用が嵩む(からタイルは使わない/自分で手配してほしい)」という話もまれにお聞きすることがあります。

また「後々のメンテナンスが大変になりそう」など、そもそもタイル自体にあまり馴染みがなく、マイナスイメージをお持ちの方もおられるのかもしれません。これについても私たちメーカーの広報活動の課題と言えるかもしれませんね。

Q. 新築・リフォームで洗面台にタイルを使用したいですか?

これは、今後自宅を新築やリフォームする計画がある方への質問でした。

結論としては9割近くが「使用したい」とのご回答!これはメーカーとしてとても嬉しい結果です。おもな理由をいくつかご紹介します。

・意匠性のあるタイルで他と違う遊び心みたいなものを表現したい

・トイレや玄関の雰囲気と統一感を出したいから

・タイルの素材や色が好きなので、住宅の様々な場所に取り入れたいと考えている

・見た目がかわいいから。沢山の種類の中から選ぶのが楽しい

・可愛くて耐久性もあるため

洗面台に限らず、様々な場所で使用したいというご意見をいただけました。工事の工程にもよりますが、複数個所を同時に施工できれば費用の負荷も少し下がるかもしれませんね。

また同時に「タイルに対するイメージ」についてもお聞きしましたが、タイルには「機能よりもデザイン性」というイメージを持っておられる方が多かったようです。エコカラットのような機能性タイルとは、求められているものが明確に違うのだなと感じます。

Q. 洗面台にタイルを使う時の困りごとはありますか?

コーディネートや施工をおこなう業者様のほうでお困りに感じていることがないか、アンケートでお聞きしました。こちらもやはり多かったのは目地に対するご意見。とくに「目地の色が決められない」という声がいくつか寄せられました。たしかに目地の色は非常に難しくて、仕上りの印象を大きく左右してしまうんですよね。

タイルには質感の差や光沢、色の奥行があり、画面上でシミュレートするだけでは限界があるため、身も蓋もないですが試してみるのが一番ベストな解決方法です。カットサンプルを使ったり、事前に少量だけ購入してみて、ベニヤ板等に貼り付けて実際に入れる予定の目地材を埋めてみるのもおすすめです。

また、下記のようなご意見もありました。

「リフォームの場合、両入隅壁の間に綺麗にモザイクタイルを割り付けて納められず、カットもしづらくて困る時がある」

新築ならはじめからタイルにあわせて施工場所を作っておくことも可能ですが、リフォームではジャストサイズのタイルはなかなか見つかるものではなく、カットが必須になる場合が多いだろうと思います。そんな時に、元々サイズが小さいモザイクタイルはカットしづらく、ユニット化されているので目地幅で調整することも難しいかもしれません。

多少大きめのサイズのタイルから選んで、目地幅の調整でなるべくカットが少なく(あるいは半マスなどで)済むように割り付けるのもひとつの手かもしれません。「サブウェイ」シリーズなら出隅・入隅に使える役物もいくつかあるので、リフォームにはおススメです。

「サブウェイ」の一覧へ>

タイルについての様々なご意見

他にも寄せられたご意見をいくつかご紹介します。

・特殊な形のタイルは、展開図に貼れるデータがあるとイチから作図しなくても良いので嬉しい。

・平面やコーナーで使える様々な色の見切り材をだしていただきたい。

・目地材を撥水にできるようなコーティングがあれば採用したい。

・目地の幅や色をシミュレーション出来るサイトがあると助かる。

・図面の割り付けに従ってカットしてもらい、貼るだけの状態で納品されるとありがたい。

・・・などなど、様々なご意見やお悩みをお聞かせいただきました。貴重なご意見ありがとうございます。

タイルパークでもぜひ問題解決にむけて、一つ一つ取り組んでいきたいと思います。

洗面台デザイン 人気投票

最後に、洗面台のデザインに関する人気投票の結果をご紹介して終わりたいと思います。

第3位

大きめサイズのタイルでどっしり仕上げる洗面台

第3位は大きめサイズのタイルを使ったイメージ。色はシンプルながら、小面積に対するサイズ感で存在感を放ちます。意匠上の色むらが結構はっきりと付けられているためナチュラルな色の変化があり、施工枚数が少なくても単調な印象にならないところもポイントです。

イメージのタイルはこちら

モザリア M7532P1

第2位

レリーフタイルを組み合わせた個性派の洗面台

2位と1位はほとんどタッチの差だったのですが、わずかに及ばず!

幾何学模様をあしらったレリーフタイルとの組み合わせは、実際にタイルパークでも大人気。色によっては入荷してもすぐ欠品してしまう商品です(ご迷惑をおかけしております・・・)。

レリーフタイルをどこに入れるか、お施主様とコーディネーター様が一緒に考えることが出来る点も魅力のひとつかもしれませんね。

イメージのタイルはこちら

エルサ ELSA-4F、ELSA-4A~4C

第1位

定番をちょっとだけ外したデザイン性の高い洗面台

映えある1位を獲得したのはこちらのイメージでした!

このイメージで使用している「コーン」という商品は、118x90mmという、あまり他では見かけないサイズをしています。横長でもなく、正方形でもなく、真っ白でもなく、フラットでもない。絶妙な「定番外し」のアカ抜けた感じが高評価をいただいたようです。

イメージのタイルはこちら

コーン COR-1C

タイルパークでは今後も、サービス改善や新しい商品開発のために様々なアンケートを実施予定です。次回のアンケートでもぜひご協力よろしくお願いいたします!

タイル通販「タイルパーク」

https://tile-park.com

■お問い合わせ■

メール shop@tile-park.com

お電話 0120-122-368

(営業時間:土日祝除く9:00~17:00)

やわらかタイル(試作)

こんにちは、冨田です。

週末に、実家の畑の梅の収穫をしてきました。

我が家はほったらかし畑なんですが、今年は元気いっぱい、木が重たそうなほどなってくれておりました。

なかなかな労働でしたが、柔らかい黄緑とさわやかな香りでなんだか不思議と心地よく癒された時間でした。

今年の夏も梅の力を借りて乗り越えようと思います!

さて、本日のご紹介は試作中のノートから。

イタリア行きのメンバーに一応足をかけているものです。

手描きのタイルの派生で生まれたものです。(名前はまだない。)

土の白さとやわらかな印象を活かしたくてつくってみました。

原案としてのイメージは、ベースの素地の印象から『雲』をテーマにしています。絵付けは雲にまつわる、、ということから、天気系のイメージで描いています。

ただ、白さを損ないたくなかったので、無機的に、でもやわらかく、抽象的にというようにしてみました。

自分は結構頭が固いので、基本的に連想ゲームのような感覚でつなげてつなげて頭の中をファンシーにしてつくっています。

この装飾はいっちんという技法で、化粧土をマヨネーズくらいの堅さにして、それを袋から絞りだして描いています。本当はちゃんとした道具もあるんですが、意外とこれでも全然大丈夫。お菓子作りも同じようなことしますしね、

タイルとしての使い方はやはり、アクセントとしてベーシックなタイルの中に点在させるイメージでしょうか。

未熟者故、タイルの壮大さがまだまだつかめなくて、つくっているときは、楽しさとタイルの可能性を潰していないかという不安の間を右往左往しています。もう少し大きな見え方ができるようになるといいな、、

日々悩みつつ、楽しみつつ、試作をしております。

ご意見、ご感想ありましたらぜひ、お聞かせください。

住宅洗面台についてのアンケート結果【その1】

5月末から6月上旬にかけておこなった「住宅洗面台についてのアンケート」。短い回答期間にもかかわらずたくさんのご回答をいただき誠にありがとうございました!

今回「住宅建築に携わる業者様向け」と「自宅の新築・リフォーム経験のある方」「自宅の新築・リフォームの計画のある方」の3パターンでアンケートを実施いたしましたが、業者様と施主様での考えの違いなども垣間見え、非常に興味深いアンケート結果となりました。

質問項目が大変多かったため、いくつかの項目をピックアップして集計結果や寄せられたご意見を紹介したいと思います。

Q. 洗面台について

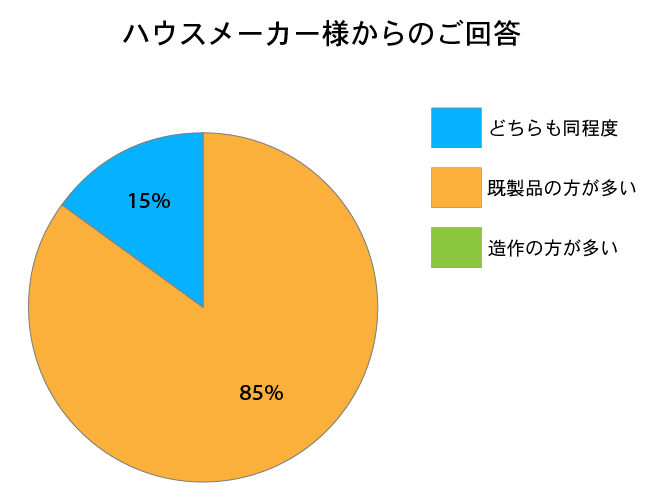

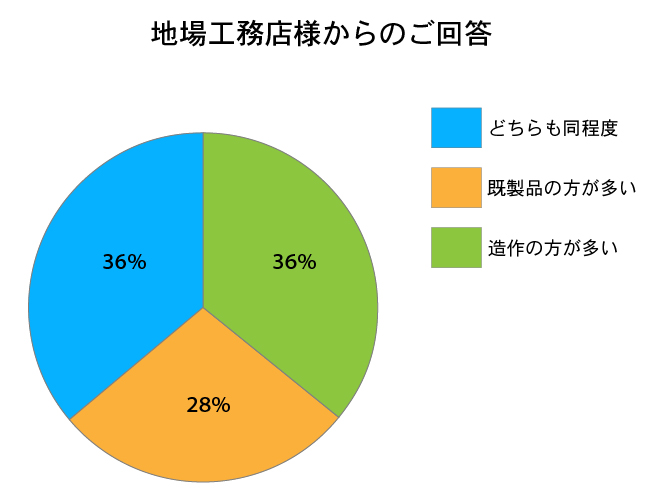

まずは造作洗面台と既製品(システム洗面台やユニット洗面台)の採用比率です。こちらはハウスメーカー、地場の工務店、お施主様に分けた集計結果をお伝えします。

ハウスメーカー様では既製品の洗面台という回答が圧倒的に多かったですが、標準仕様がしっかりと決まっているという事だと思われますので、注文をする側としてはイレギュラーが起きにくくて安心できますね。

回答いただいた地場工務店様では、標準仕様の有無がほぼ半分ずつでした。そのため、造作と既製品の割合もあまり大きな開きはなく、物件ごとで柔軟に変えておられるようです。

その他の回答に含まれるのは「両方を組み合わせている」というケースや「2ヵ所以上洗面台があり、それぞれで異なる」といったケースのようです。

なお、業者様の中でも建築設計事務所の方などの回答では「造作洗面台」という回答が非常に多かったりと、やはり業種によって特色がでるようですね。

続いて業者の皆様にお聞きした質問です。

Q. 造作洗面台のメリットはなんだと思いますか?

1位:お客様の満足度が高いこと

2位:素材を自由に選べること

3位:他社との差別化が図れること

やはり造作はオリジナリティが出ますので、満足度アップや自社の色を出せるといったメリットがあるようです。お客様としても造作で作られた洗面台はとくに愛着のある空間になるのかもしれません。

ちなみに、デメリットとして最も多かった意見は「初期費用が嵩むこと」。工務店としてもお客様のことを思えば、初期費用をできるだけ抑える努力は惜しまないでしょうし、そんな中ではやはり既製品よりも費用がかかってしまうことをデメリットと感じる方は多いようです。

その他のデメリットでは下記を回答している方もありました。

・設計やデザインの時間がかかること

・打ち合わせの回数が増えること

Q. 既製品洗面台のメリットはなんだと思いますか?

1位:予算を抑えられること

2位:設計や施工がしやすいこと

3位:メーカーの保証があること

既製品の良い点は、やはり予算が抑えられる(事前に予算の見当がつきやすい)という点が一番のようですね。

なお「設計や施工がしやすい」というメリットについては、一方で「ちょうどいい製品を探すのが大変」というマイナス面のご意見もありました。

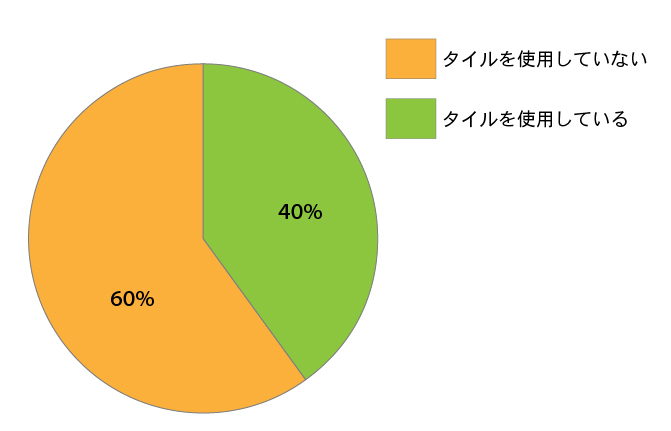

Q. 洗面台にタイルを使用していますか?

さて、いよいよ本題です。実際に自宅の新築やリフォームをおこなった方のうち、洗面台にタイルを使用している方はどのような割合だったのでしょうか。

既製品の洗面台の方が採用割合が多かったので、やはりタイルの有無も同じような割合となりました。

ちなみに、タイルを使用しなかった理由としてダントツで多かったのが「予算の都合で選べなかった」という回答。アンケート以外の場所でも、予算を抑えたい時にやはり率先して削減されるのがタイルなどの内装材だという話をよく聞きますので、メーカーとしては何か解決の道を模索したいところです・・・。

その2では、タイルに関する質問を中心にご紹介していきます。

その2を読む>

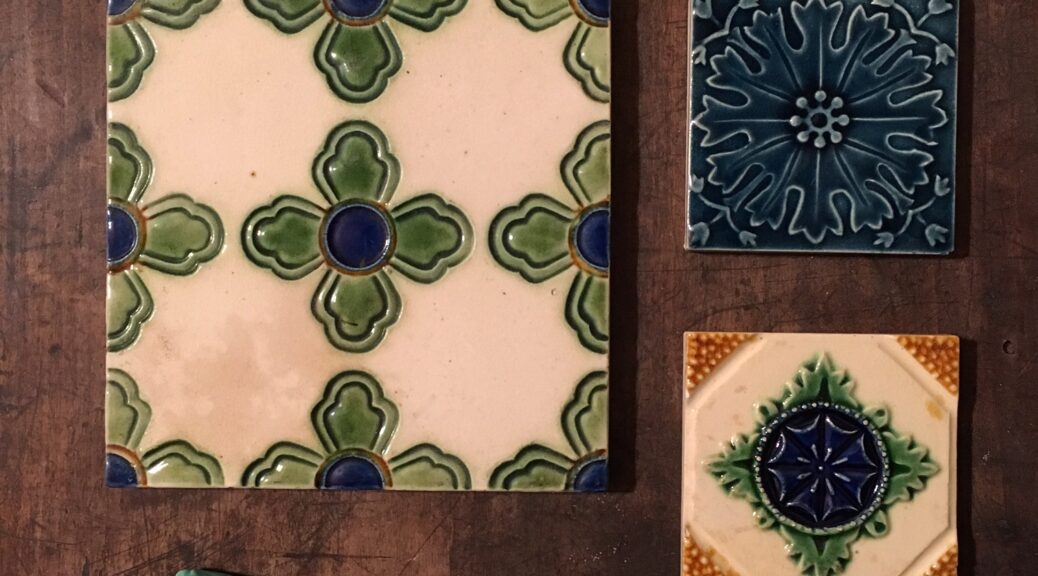

淡陶社のタイル

こんにちは。試作担当の吉野です。

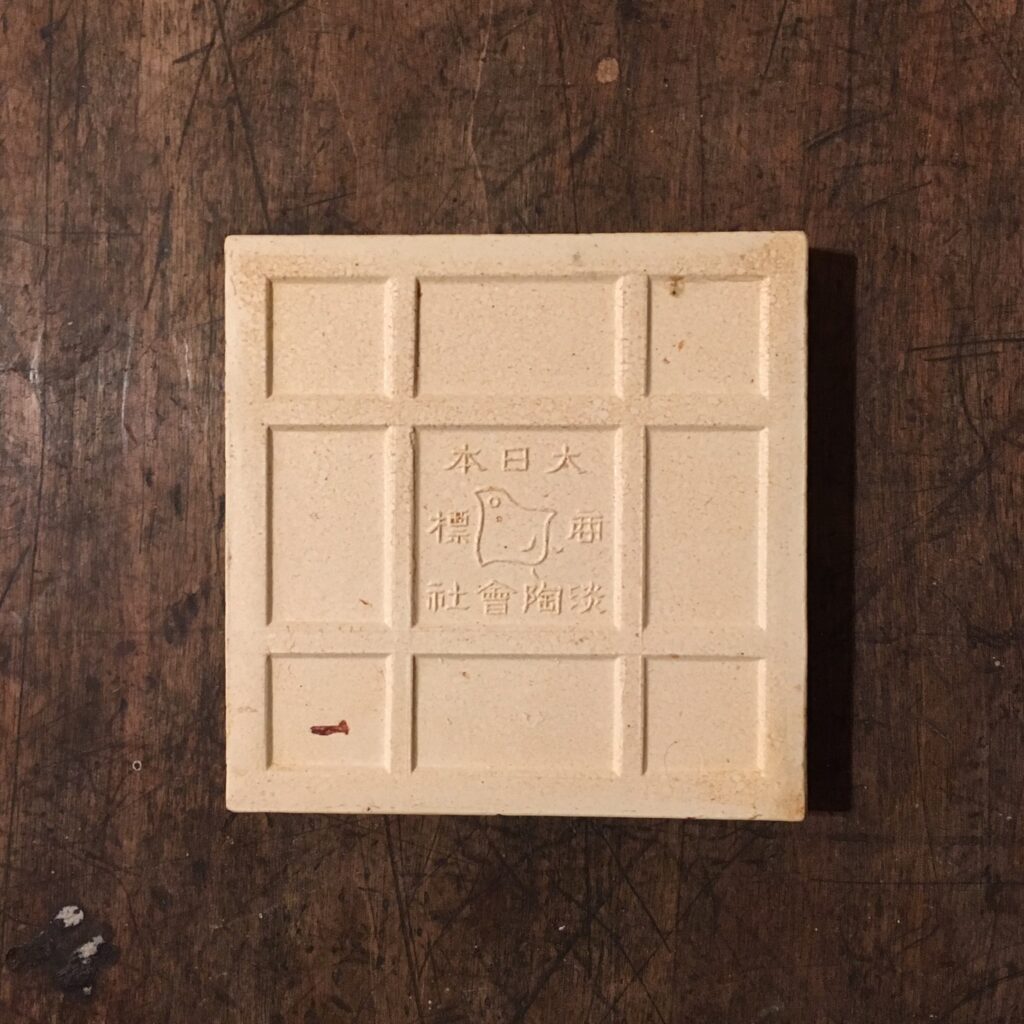

今回は淡陶社(現在のDANTOさん)のタイルのご紹介です。

まず、タイルの前に淡陶社さんの焼き物のご紹介です。淡陶社さんの前身である珉平焼は江戸時代後期(文政年間)に淡路島で賀集珉平さんが開窯した窯です。そんなにも古く歴史のある会社なんですね。京都の尾形周平さんに師事を仰ぎ、作品は京焼の色絵技術を取り入れたお茶道具など作るところから出発しました。また、京焼の写しだけにとどまらず、中国陶器、漆器、金属器までを模したかなりバラエティーに富んだ作風です。兵庫陶芸美術館で2007年に開催された『 珉平焼 -淡路島が生んだ幻の名陶 』の展示会の図録で詳しくご紹介されていますが、廃刊になっているのでなかなか手に入れるのは難しいでしょう。私も友人にコピーさせて戴いたものを所有しているだけです。

私が骨董趣味を始めた頃には珉平焼のカラフルな器が少し流行っており、また小皿等は比較的お求めやすい価格だったこともあってそこそこの数を集めていました。

小皿類が多く、コレクションするアイテムとしては最適ですね。何年も前に珉平焼好きが高じて淡路島の窯跡にまで行ってみたこともあります。確かDANTOさんの淡路島工場の隣だったような。。。カラフルな陶片が少し落ちていました。淡路島は畑に名産の玉ねぎが干してあったり、長閑で良い場所でした。

後の明治16年に珉平焼は淡陶社に変わります。当時は輸出用のカラフルな陶磁器を中心に生産していました。タイル生産にもこの頃から着手し、初めは湿式タイルから、明治41年に日本で初めて乾式タイルの生産に成功しました。今回ご紹介するタイルはこの頃の初期の貴重な乾式タイルと思われます。裏面を見ると珉平焼の頃から使われていた千鳥の可愛いマークがありますね。

鯉のようなものは生け花で使う花留めです。色々な作品があって楽しいです。

この頃の作品はヨーロッパのタイルを模倣しながらも、独自のオリジナリティを模索しているように感じられ個人的には好きです。

そして大正初期頃から各タイルメーカーさんは和製マジョリカタイルを作り始めます。とにかくカラフルなタイルです。大量に生産されたので古くからある銭湯だったり、まだ見られる場所も少し残っているでしょう。また、輸出も多くしていたのでアジア各国やインド、アフリカ等でも未だに見られるようです。

この頃になると各社独自のオリジナリティは影を潜め、原型が同じなのでは?と思ってしまう程各社ほぼ同じ文様の製品を作っています。上部の1枚目と2枚目のタイルは色が違うだけの製品に見えますが、別々のメーカーさんのものです。時代的にまだ著作権的なものが緩かったのでしょうか。

ちなみにこれは豆知識ですが、日本で言う『和製マジョリカタイル』とは『日本の会社の商品名』であって、ヨーロッパで言う『マジョリカ焼き』とは実は似ても似つきません。 ヨーロッパで俗に言う『ヴィクトリアンタイル』の中の一部の色絵製品を、日本で模して作られた製品を『和製マジョリカタイル』と言う商品名で売り出したのです。恐らく日本で商品化される際に、何か間違いが起きこのようになってしまったのではないかと思います。

和製マジョリカタイルは現代の感覚からしてみると派手で使い方の難しいタイルですが、時代背景などを知ったうえで見てみれば面白いものです。 日本にはもっとずっと古い時代から塼や敷瓦などのタイルのようなものは存在していましたが、ここから本格的に日本のタイル大量生産の歴史が始まったのですね。

ちなみに弊社の『魅』という商品は私が和製マジョリカタイルの文様を拝借し、現代風にアレンジして開発しました。 透き通ったブルーの釉薬で爽やかなリゾート感のある仕上がりです。上部と左のものは連続性もありますので、同じ柄で構成して使って戴けると綺麗だと思います。

次回も宜しくお願い致します。