危険を知ることで永く愛せる

タイルは一時的な美術セットの材料として使われることもあれば、同じ場所で何十年にわたって使われることもあります。

古代のやきものが今でも残っているように、本来は恒久的に使い続けることができるものですが、それも実際のところは使い方次第。

とくに住宅などではそう頻繁に張替えるものではないので、できるだけ長持ちするに越したことはありません。

しかし、タイルの選定や施工の仕方、その後の使用の仕方によっては、早々に張替える事態になるなどコスト高になる場合も。

ぜひ知っておいていただきたい「こんな使い方は避けてほしい!」というケースをいくつかご紹介します。

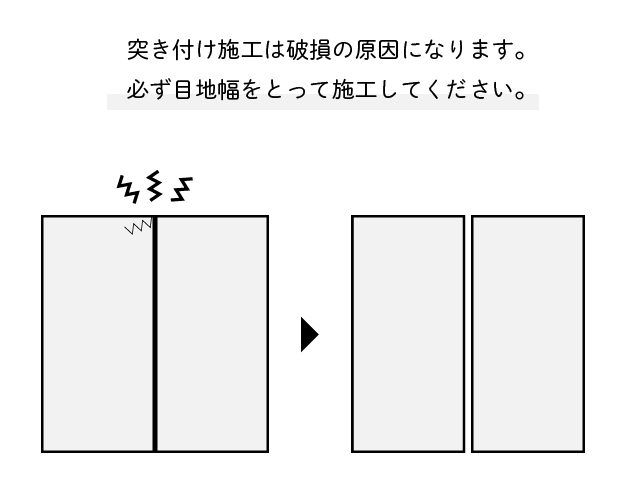

突き付け施工の危険性

タイル同士をくっつけて施工する「突き付け施工」。目地の汚れやカビが気になるお施主様から、突き付けを希望されることがあるという話を時折伺いますが、これは絶対に避けていただきたい貼り方のトップです。

そもそも目地の役割って?

タイルとタイルの隙間である「目地(※目地材の有無に関わらず、隙間そのものを指します)」には、地震による揺れや熱膨張でおこる「下地の動き」を逃がす役割があります。下地が動く=タイルが動くので、タイル同士が触れ合うことでおこる破損や剥離を予防しています。

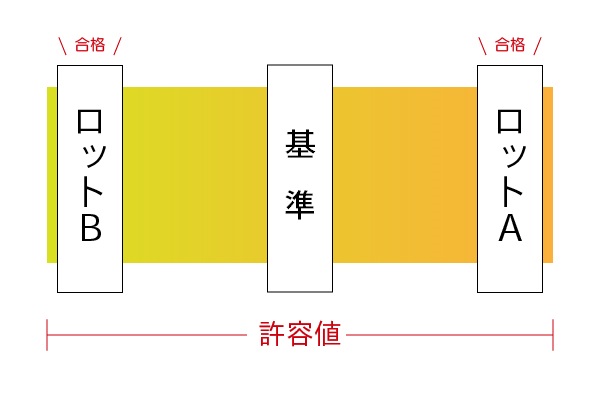

またやきものの特製として寸法誤差があり、全てのタイルが複製品のように同じ寸法というわけではありません。

カタログなどに記載される寸法は標準値(※生産時の狙い値)で、JIS規格ではこの寸法に対して許容値が設けられます。この寸法誤差を逃がしてくれるのも目地というわけです。

併せて読みたい!>>> 「タイルの品質のはなし」open_in_new

突き付け施工で何がおこる?

タイル同士を接触させて施工した場合、下記のトラブルがおこる危険性があります。

1. タイルのひび割れ

タイル同士がくっついた状態で施工されると、気温の変化で壁が膨張したり、地震で壁が揺れたときに、タイルとタイルがお互いを押しあいます。壁の動きは目に見えないため普段気がつく事はありませんが、時間とともに少しずつそのダメージは蓄積され、運が悪いと表面にひびが生じ、タイルを張り替える自体になることも…。

2. 施工精度の低下

先ほどもお伝えした通り、タイルには寸法の誤差やゆがみがあります。誤差を考慮せずピタッとくっつけながら貼っていくと、だんだんとそのズレが大きくなって、仕上りが美しくなくなる恐れも。お施主様に希望されて突き付け施工をしても、それが原因でクレームに繋がってしまうと悲しいですよね。

主にこういった理由から、タイルの突き付け施工は原則避けていただくのがおすすめです。内装だとあまり目地幅を広く取りたくないところですが、できれば最低2mmくらいは空けて施工してください。

(目地材を詰めないで仕上げる「空目地」の場合は、下地や接着剤が隙間から見える恐れがあるのでご注意ください)

※併せて読みたい!>>> 「目地はタイル仕上げのデメリット?」open_in_new

酸との接触による変色

キッチンなどにタイルを使う際、気をつけていただきたいのが酸による変色が起こらないかどうか。実は、やきものタイルの表面をコーティングする「釉薬」には、酸に触れると変色してしまうものが時々ございます。

最も分かりやすいのが金色のタイルで、キッチンや水まわりの水垢を落とす際によく使用するクエン酸などに触れると、黒っぽく変色してしまうことがあります。

もちろんちょっと触れただけで即変色するわけではありませんが、水まわりはどうしても洗剤を使って清掃をしたりと、酸に触れる可能性が高くなりがち。こういった場所や屋外(雨の影響や、地域によっては火山灰なども影響)での使用は、できれば避けるのが無難と言えます。

酸に弱いものは釉薬以外にも

ちなみに、シェルモザイク「カノーザ」も酸に大変弱いタイル。こちらは天然の貝殻から作られているため、変色どころかタイル自体が溶解してしまう危険があり、絶対に酸との長時間の接触は避けるようお願いいたします。

また天然大理石も酸に非常に弱いため、もし水まわりに取り入れたい場合は、大理石調の模様をあしらったセラミックタイルがおすすめです。

(おススメタイル:グッディー、カラカッタ、ポルケットなど)

酸の接触を避けてほしいタイルの例

以下のタイルは、タイルパークの中で「酸による影響」が出やすい商品です。タイル選びの際の参考にしてください。

・甚

・神楽

・ラフィニタ

・楽-プレーン

・ネスト

・シーソー

・ラヴェンナモザイク

・レトロ RETRO-BRONZE

・ゆらぎ YRG-H2

・青の洞窟 AOG-100~300

・絢爛 KN-1

・帯、陰翳 KOGANEカラー

・プランク 2、5~10番色

・ブイ 2、5~10番色

・ペルラシリーズ 4・6番色

上に記載したのは一部となります。タイルパークの商品には、カタログやオンラインショップの商品ページに、酸洗いをしないよう注意文が書かれているものがあります。これらは酸によって荒れてしまう恐れがあるタイルなので、タイル選びの際はしっかり確認をお願いいたします。

寒冷地では凍害に注意

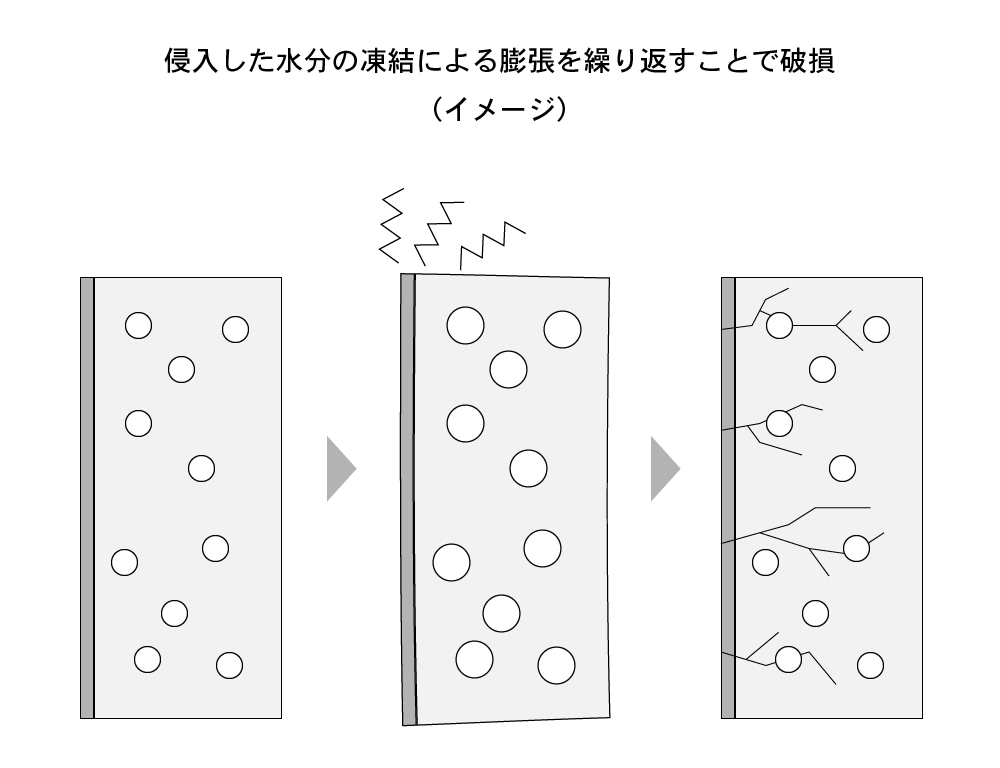

タイルの内部に侵入した水分が凍結して膨張→溶けて元に戻るを繰り返し、やがて破損してしまうタイルの凍害。とくに北海道や東北・北陸などの寒冷地では、真冬の屋外や冷え込みの激しい場所では、つねに凍害のリスクがつきまといます。

またこれらの寒冷地以外でも、温度がマイナスまで下がってしまうような場所では発生の恐れがあり、油断はできません。

危険な場所では磁器質タイルを選ぶ

タイルの凍害を防ぐには、そもそもタイル内部に水分を侵入させないことがポイント。そこで、注目してもらいたいのがタイルの材質です。

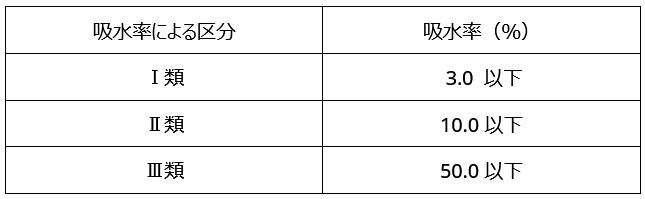

JIS A 5209 2008(セラミックタイル)による区分では、吸水率3%以下のものを「1類」、10%以下を「2類」としています。かつてのJIS規格で「磁器質」に相当するものは、現在のJIS規格でいう「1類」にあたり、吸水率がほとんどないタイルを差しています。

強制吸水による検査のため、厳密には耐凍害性の判断に使用できるものではありませんが、吸水率が低い=凍害が発生する危険が低いことから、凍害の恐れがある場所には磁器質のタイルの使用がおすすめです。

材質は各商品ページに記載があるのでご確認ください。

こういった注意点を踏まえてタイルを選ぶことで、少しでも長く安心してご利用いただけることを願っています。

この記事の執筆者:金谷(タイルパークスタッフ)

タイルパークの商品情報管理やWEBサイト更新を担当。学生時代に学んだ陶芸の知識を活かし、タイル商品の魅力を発信。

■関連商品のご紹介■

組絵セレクト

自然をモチーフにデザインされたレリーフが特徴の「組絵シリーズ」。磁器質で酸による変化もおこらない釉薬を使用。予めユニットシートの状態で販売している「組絵セレクト」なら、突き付けの心配もなく簡単綺麗に仕上がります。

→「組絵セレクト」を見る

■おすすめサービス■