タイルパークの新シリーズ「伝統釉(でんとうゆう)」では、長い歴史をもつ4つの伝統的釉薬、もしくはそれにインスパイアされたオリジナル釉薬が使用されています。

織部、飴釉、粉引、青磁・・・東アジアで花開いたこれらの釉薬がもつ魅力や歴史をご紹介します。

そもそも「釉薬」とは?

様々な釉薬の見本

やきものの表面に見られる、ツヤや色のあるガラス質の層。それが「釉薬(ゆうやく)」です。

長石(ちょうせき)などの鉱物を細かく調合し、素地(=土の本体)の表面にかけて高温で焼くと、釉薬が溶けてガラスのように固まります。

さらに、釉薬に鉄や銅などの金属成分を加えると、焼成中に化学反応を起こして、さまざまな色を生み出すこともできます。

やきものの作り方が「野焼き(窯を用いず、薪をくべて直接粘土を焼く焼成方法)」から「穴窯(トンネルのような穴を掘って、その中で焼成する方法)」へと進化すると、窯の中で舞い上がった木の灰が器にかぶさり、熱で溶けてガラス化するのを発見。これが釉薬のはじまりと言われています。

その後、時代とともに人の手で調合された釉薬が発展し、やきものの表現はぐんと広がっていきました。

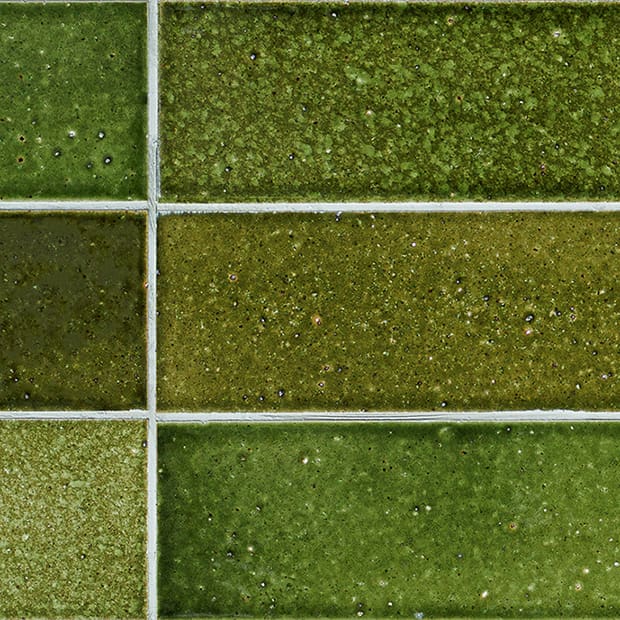

織部

力強く個性的、でも奥底に「侘び」を感じる

織部(おりべ)焼は、深い緑と大胆な文様が目を引く、美濃焼を代表するやきもののひとつです。安土桃山時代、茶の湯を大成した千利休の弟子であった戦国武将・古田織部が生み出したスタイルで、酸化銅によって発色させた緑の釉薬が特徴です。

静寂さを表した千利休に対し、派手で遊び心のある意匠が特徴的な織部のやきものですが、吸い込まれるような深みのある緑からは、どこか「侘び(質素な中に見いだされるシンプルで自然な美しさ)」を感じ取ることができます。

DY-1の魅力

「伝統釉」シリーズのメインビジュアルを背負う「DY-1」。ひとくちに「緑」と言っても、その表情は様々です。

とくにこのシリーズでは土の風合いを表現するため、通常の内装タイルではあまり使われない粗目の原料を使用しています。そのため、表面に露出した大きな原料の粒も、深みのある表情づくりに一役買っています。

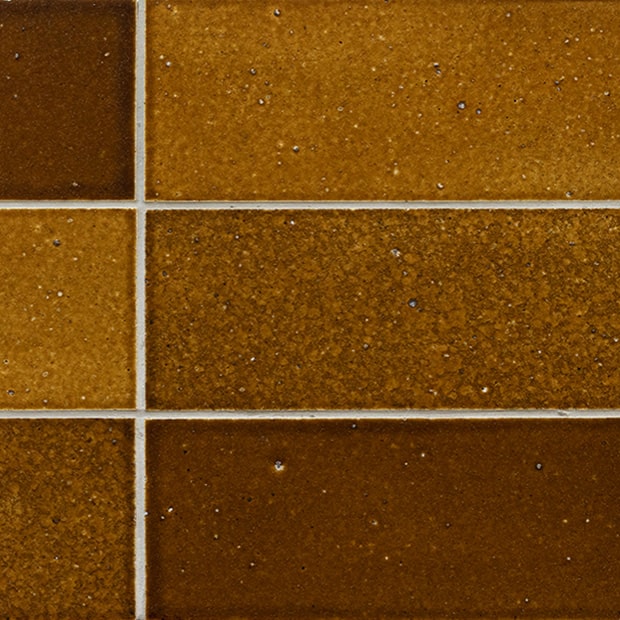

飴釉

様々な身分の人が心惹かれた、素朴な味わい深さ

飴釉(あめゆう)は鉄の成分によって発色をする「鉄釉」の一種で、酸化焼成(酸素をたっぷり供給して焼き上げる焼成方法)で艶やかな飴色を表現した釉薬です。鉄釉自体は中国を起源に、朝鮮半島などでも焼かれていたものが、鎌倉時代あたりで日本に伝わったとされています。

飴釉を代表するのが、石川県の伝統工芸「大樋焼(おおひやき)」。京都の楽焼に端を発しつつも独自の進化をみせ、抹茶の緑がよく良く映える色は、加賀の茶道文化と深く結びつきました。

DY-2の魅力

明るいオレンジから力強い褐色までバリエーション豊富な「飴釉」。DY-2では、レンガのように濃いめの茶色を意識した色になっています。粗い原料が生み出す表情ともマッチしていて、レトロな雰囲気を求める店舗の内装などに重宝します。数種類の釉薬で仕上げたタイルをミックスしていますが、それぞれの中にも色幅があり、ゆたかな表情を生み出します。

粉引

見る人の心をほっと落ち着かせる、ぬくもりの白

粉引(こひき)は厳密には釉薬ではなく、陶芸で使用される表現技法のひとつです。素地の上に白い泥(※「化粧土」と呼ばれます)を被せ、その上に透明な釉薬をかけて焼いたもので、白色でありながら土のぬくもりも感じられる、素朴な風合いが魅力のやきものです。

15世紀頃から朝鮮半島で作られ始めた粉引は、16世紀には日本にも伝わり、茶の湯の器などに用いられました。現代でも「しのぎ」という粗い筋模様と組み合わせたデザインが人気で、陶器屋さんでよく目にする事ができます。器における粉引は使い込むたびに風合いが増し、成長をみせるという点でも好まれています。

DY-3の魅力

粉引の風合いを釉薬で再現した、ぬくもりを感じる乳白色のDY-3。原料に含まれる粒や凹凸が自然な表情を表現することで、インテリアに穏やかな空気感を生み出します。伝統釉の他のカラーに比べて控えめな印象のため、住宅インテリアでも悪目立ちすることなく取り入れることができます。植物などを一緒に飾ってみたくなりますね。

青磁

凛とした気品を漂わせる、清澄な美しさ

青磁(せいじ)は水色~緑みがかった青色の発色が特徴のやきものです。飴釉と同じく酸化鉄によって発色させていますが、青磁の場合は「還元焼成(窯の中を酸欠状態にしながら焼き上げる焼成方法)によってその美しい発色を得ています。中国ではかなり古くから作られ始めていましたが、唐の頃に一気に進化を遂げ、美術品として愛されました。

日本には平安時代に伝来しました。凛とした品のある佇まいは現在でも非常に人気があり、食器やタイルだけでなく、オブジェを製作する現代陶芸作家の中にも青磁の作品を手がける方がおられます。

DY-4の魅力

DY-4も実際には青磁ではなく、青磁の色あいを目指したオリジナル釉薬+他の伝統釉シリーズと同じ粗目の原料で作られています。当社の窯では還元焼成ができないため、青磁の釉薬を掛けて焼いてもそのまま再現することはできず、目指す風合いを実現するために最も工夫を重ねたのがこのDY-4でした。土の色見が溶け込んだようにも見える淡い青は、和モダンなインテリアにもおすすめのカラーです。

伝統の中の美を再発見する

釉薬の魅力は、単なる色や質感だけではありません。そこには、時代を超えて受け継がれてきた文化や美意識が宿っています。「伝統釉」は、そんな物語を現代の空間にそっと取り込めるタイルシリーズです。

建材を選ぶときのひとつの視点として、やきものの文化や歴史背景にも目を向けていただければと思います。

この記事の執筆者:金谷(タイルパークスタッフ)

タイルパークの商品情報管理やWEBサイト更新を担当。学生時代に学んだ陶芸の知識を活かし、タイル商品の魅力を発信。

■関連商品のご紹介■

■おすすめサービス■